Le colonne votive di Milano, indicate anche coi nomi di croci votive o crocette, sono delle colonne votive costruite a Milano in epoche diverse.

Pur esistendo sei colonne di epoca precedente,[1][2] la diffusione a Milano di colonne votive appare principalmente legata agli avvenimenti della peste del 1576. Poiché nel periodo di quarantena era vietato uscire dalle case, in varie piazze vennero organizzati altari per la celebrazione delle messe.

«Hoggi si è dato principio alla quarantena generale [...] E poiché le persone stavano alla porta, si è fatto grida che non vi stiano, et assai presto un'altra che si tengano le porte serrate di dentro. Si piantano adesso altari in molti luoghi della città allo scoperto per dir messa in luogo che dalla finestra si possa se non udire, vedere; e si pigliano quelli siti che possano servire a più persone. In diversi luoghi poi, oltre le pitture che si fanno nelli muri con le immagini di San Sebastiano e di San Rocco, si piantano colonne grandi che che c'hanno a starci sempre con le croci in cima.»

Altre colonne furono erette successivamente per volere dell'arcivescovo Carlo Borromeo dove si trovavano gli altari.

«Diede ordine che si piantassero in ciascun luogo, ove erano quelli Altari, nobili, et alte colonne di pietre vive, fondate sopra le basi, e piedestalli; nella somità delle quali si ponesse una Croce grande, con un Christo inchiodato; e si circondassero da cancelli di ferro fabricati artificiosamente, per tener le Croci, e li Altari aggiunti, con la debita veneratione. E per mantenervi vivo perpetuamente il culto Divino, istituì una Compagnia di persone pie, di quella vicinanza, a ciascuna Croce,con regole particolari, et ufficiali, alla forma dell'altre Compagnie»

Queste compagnie della Santa Croce, una per ogni colonna o croce, erano indicate in numero di 19 nell'anno 1592.[1][5] Altre 20 croci furono realizzate dall'arcivescovo Federico Borromeo; in totale, considerando quelle presenti nei Corpi Santi di Milano, si raggiunse un massimo di 59 croci.[6]

Nel 1703 erano presenti 46 Compagnie della Santa Croce.[7]

Nel 1711 l'arcivescovo Giuseppe Archinto, dopo aver ricordato che la croce di Cristo era una sola, dovette intervenire per definire i confini di ognuna delle Compagnie esistenti per dirimere i contrasti sorti tra loro.[8]

Ogni colonna votiva, oltre a luogo di ritrovo di preghiera pubblico per gli appartenenti alla compagnia, era una croce stazionale, cioè un punto di stazione delle processioni della Via Crucis attraverso le vie di Milano; esistono però ipotesi discordanti sull'abbinamento tra singola colonna e stazione della via Crucis.[38][39]

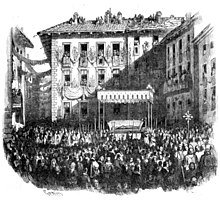

Un esempio dell'uso delle colonne come stazioni processionali è dato dalle istruzioni per la processione del corpo di san Carlo che si svolse l'11 giugno 1630 (festa di san Barnaba) durante la pestilenza manzoniana.

«Strada da farsi nel portare il Corpo di San Carlo.

Uscita la Processione dal Duomo, s'invierà,passando allato alla Corte, verso alla Dogana sino la Crocetta di S. Satiro, e poi nella Contrada dei tre Rè fino alla Croce del Bottonuto dove si fará la prima Statione.

Indi per Contrada Larga a Santo Steffano per lo corso sino alla Croce di Porta Tosa di dentro, et ivi si farà la seconda Statione.

Indi per la strada della Cantarana diritto alla Croce di Porta Orientale, dove si farà la terza Statione.

Dalla Croce di Porta Orientale per la strada diritta di Sant'Andrea, sino alla Croce di Porta Nuova, dove si farà la quarta Statione.

Dalla detta Croce di Porta Nuova si anderà per la Cantarana di Sant'Agostino, diritto sino al Ponte Vetro, dove si farà la quinta Statione.

Dalla Croce del Ponte Vetro si anderà per lo corso sino alla strada di San Prospero, et indi per la contrada de' Meravigli diritto, sino alla Croce di San Giacomo di Porta Vercellina, dove sarà la sesta Statione.

D'indi si caminerà per lo corso di P. Vercellina sino a S. Rocco, e poi si volterà per lo Nirone et indi si volterà a S. Pietro la Vigna, e passando per S. Maria il Cerchio si anderà al Carobio, ove si farà la settima Statione.

Dal Carobio si anderà per la strada diritta alla Madonna presso la Balla, dove si farà l'ottava Statione.

Dalla Madonna si passerà diritto al Malcantone voltando a San Sepolcro, dove si farà la nona Statione.

Da San Sepolcro si anderà verso la Zecca passando per le Cinque vie venendo verso il Corduce, dove si farà la decima Statione.

Dalla Croce del Corduce si caminerà per la Contrada de' Fustagnari passando per lo Collegio e per lo mezzo della Piazza del Duomo, dove si farà l'ultima Statione.»

La volontà governativa di eliminare le croci votive, considerate solo come arredo urbano di intralcio alla viabilità, è riconducibile ad uno scambio di missive del 1772 tra il conte di Firmian, ministro plenipotenziario, e il cancelliere von Kaunitz. I disegni delle croci da togliere vennero realizzati di notte dall'architetto Giuseppe Piermarini e inviati a Vienna per essere valutati; venne stabilita l'eliminazione di sei croci.[41]

Con dispaccio 30 marzo 1784 Giuseppe II ordinò la soppressione delle confraternite (escluse quelle del SS. Sacramento) e scomparirono così anche le 35 confraternite della Santa Croce superstiti.[7]

Nel 1786 l'architetto Leopoldo Pollack fu incaricato dal Supremo Consiglio di Governo di valutare l'eliminazione delle colonne che fossero di ostacolo alla circolazione.[6] Pollack elencò 35 monumenti (non solo colonne votive), dei quali 24 furono demoliti e 11 conservati, alcuni con modifiche.[7] Il materiale ricavato dalle demolizioni fu venduto all'asta per lire 3814.[6]