| Senet | |

|---|---|

| |

| Luogo origine | Antico Egitto |

| Data origine | 3300 a.C. |

| Varianti | Regole di Timothy Kendall e di R.C. Bell (le regole originali sono sconosciute) |

| Regole | |

| N° giocatori | 2 |

| Requisiti | |

| Preparativi | Nessuno |

| Durata | 30 minuti |

| Aleatorietà | Media (dadi) |

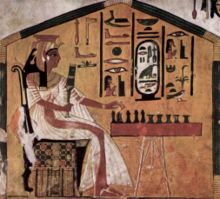

Il senet è uno dei giochi più antichi di cui si abbia notizia. Si tratta di un gioco da tavolo, considerato uno degli antenati del backgammon. La sua storia ha inizio nell'Antico Egitto ed è testimoniata da numerosi reperti archeologici ritrovati nelle tombe risalenti al Medio e Nuovo Regno.

La Storia

[modifica | modifica wikitesto]Aspetto religioso

[modifica | modifica wikitesto]Il termine Seneto /Sen'to/Senat significa “passaggio”. Il gioco probabilmente aveva, infatti, una funzione multipla: gioco di sfida e gioco con significati religiosi legati al "passaggio" dalla vita terrena all'aldilà.

In un primo momento fu un gioco praticato solo dalla classe sociale più alta, quella dei faraoni (V- IV millennio a.C.). In seguito, intorno al 1500 a.C. divenne un gioco per tutti, e assunse anche significato religioso: si cominciò a credere che le sorti dopo la morte fossero legate al risultato di una partita di senet, giocata fra il defunto e il Destino in persona, il che spiegherebbe perché si siano ritrovati nelle tombe molti giochi, immagini e spiegazioni di partite di senet; ad esempio, nella tomba di Tutankhamon sono stati ritrovati tavoli da gioco in legno e avorio, con cassetti per le pedine sotto la tavola. Raffigurazioni di giocatori di senet si trovano anche nei geroglifici egizi che raccontano la vita quotidiana e il passaggio dalla vita alla morte.

Le regole del gioco

[modifica | modifica wikitesto]Nonostante siano state trovate numerose testimonianze sul senet, le sue regole non sono arrivate fino a noi in forma integrale e univoca. Vari studiosi del gioco hanno cercato di ricostruire il funzionamento del senet e oggi esistono, quindi, diverse varianti moderne di questo gioco antichissimo (le più note sono quelle di Timothy Kendall e R.C. Bell), comprese alcune versioni online.

Si presentano qui le regole proposte dal "Gruppo di ricerca sul gioco" dei CEMEA.

Presentazione del gioco

[modifica | modifica wikitesto]Struttura del gioco: duello simmetrico tra due giocatori su un tavolo o per terra

Numero dei giocatori: due

Materiale e supporti:

- una scacchiera di trenta caselle, 3 file da 10, su cui ciascuno dei due giocatori dispone le proprie pedine;

- 7 pedine bianche e 7 pedine nere;

- quattro legnetti a forma di mezzo cilindro, con la parte convessa colorata in nero e l'altra in bianco utilizzati per realizzare il punteggio utile per gli spostamenti (nelle versioni moderne si usa un dado).

Scopo del gioco: far uscire tutte le proprie pedine dalla scacchiera.

Svolgimento del gioco

[modifica | modifica wikitesto]Situazione iniziale: i giocatori dispongono le pedine sulla scacchiera, in maniera alternata rispetto a quelle dell'avversario: quelle "bianche" negli spazi dispari, quelle “nere” negli spazi pari. Si comincia a mettere le pedine dalla prima casella in basso a destra; si procede poi occupando tutte le altre caselle della prima fila ed entrando in quelle della linea centrale secondo un movimento bustrofedico (tracciato a forma di Z partendo dal basso). Meccanismo del gioco: i legnetti (o il dado) vengono lanciati per determinare il punteggio. Il calcolo del punteggio ottenuto con i legnetti avviene sulla base del seguente schema:

- Una faccia bianca verso l'alto (e tutte le altre nere) equivale a 1 punto

- Due facce bianche (e due nere) equivalgono a 2 punti

- Tre facce bianche equivalgono a 3 punti

- Quattro facce bianche equivalgono a 4 punti

- Nessuna faccia bianca (tutte nere) equivale a 6 punti

Giocando con un dado normale vengono ammessi anche i 5 punti. I giocatori cominciano lanciando a turno i legnetti (o il dado), finché uno dei due fa 1 punto. Questi ha diritto ai pezzi neri e alla prima mossa. (Altre versioni assegnano la prima mossa a chi ottiene il punteggio più alto) I pezzi si muovono secondo un tracciato a forma di Z, partendo dal basso (movimento bustrofedico), compiendo un numero di passi pari al punteggio realizzato. Quando si ottiene 1 o 4 o 6 si sposta una delle pedine di un numero di caselle corrispondente ai punti realizzati e si lanciano nuovamente il legnetti (o dado). Quando si realizza 2 o 3, si sposta una delle pedine secondo il numero ottenuto e si passa la mano all'avversario. Nel caso di tiro nullo per l'avanzamento, il giocatore fa retrocedere una pedina qualsiasi per un numero di caselle pari al punteggio ottenuto; se anche ciò non è possibile si passa la mano.

Se una pedina arriva in una casella occupata da un pezzo avversario, quest'ultimo retrocede fino alla casella occupata dalla pedina attaccante.

Se per forza di gioco si deve occupare una casella occupata da una propria pedina, questa ritorna alla casella 1 o, in caso sia occupata, alla successiva disponibile.

Due pedine dello stesso colore non possono mai occupare la stessa casella. Due pedine dello stesso colore situate in due caselle contigue, costituiscono un "muro" che non può essere attaccato, ma può essere oltrepassato se il punteggio lo consente. Tre pedine dello stesso colore che si trovino in tre caselle consecutive, formano un "muro" che non può essere né attaccato né superato dai pezzi avversari.

Le ultime cinque caselle hanno un significato particolare per lo svolgimento del gioco:

- La casella 26 è la "casa dell'abbondanza”, è di buon augurio e protegge dalle insidie della ventisettesima il giocatore che, se ottiene 1, ha la possibilità di saltare la "casa della malasorte".

- La casella 27, contrassegnate con una "X", rappresenta la "casa della malasorte". La pedina che arriva sulla casella 27 deve tornare indietro fino alla casella 15, denominata “casa della rinascita”. Se la 15 è occupata, il giocatore rimane bloccato con tutte le sue pedine finché non ottiene 4, punteggio che gli permette di far uscire la pedina sventurata dal gioco.

- Le caselle 28, 29 e 30 sono dei rifugi: la pedina che vi si trova non può essere attaccata. I simboli III, II, I raffigurati in queste caselle indicano il numero preciso da ottenere con i legnetti per poter uscire con le pedine.

Conclusione del gioco

[modifica | modifica wikitesto]Nella versione moderna, vince il giocatore che per primo riesce a portare fuori dalla scacchiera tutte le sue pedine. Molto probabilmente in epoca antica, quando il gioco veniva praticato anche con un significato religioso, tutti e due i giocatori dovevano comunque terminare la partita. Il giocatore che era uscito prima non abbandonava l'altro, ma lo assisteva fino a che anche lui non fosse arrivato alla meta.

Nella cultura di massa

[modifica | modifica wikitesto]- Il gioco del Senet appare nel videogioco Egypt 1156 a.C.: l'enigma della tomba reale, avventura grafica della Cryo Interactive uscita nel 1997.

- Il senet è presente anche nel videogioco Tomb Raider: The Last Revelation, avventura dinamica della Eidos Interactive uscito nel 1999.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Bob Brier - L'omicidio di Tutankhamon - Ed.Corbaccio, Milano 1999;

- Christian Jacq - Il segreto dei geroglifici - Ed.Piemme, Casale Monferrato (AL) 1997;

- McGraw-Hill Interactive - Pyramid, il sogno del Faraone - Ed.Leader Family, 1997;

- Regine Shultz & Matthias Siedel - Egitto, la terra dei Faraoni - Ed.Konemann, 1997;

- Jean Marie Lhôte - Histoire des jeux de société - Ed.Flammarion, 1994;

- Timothy Kendall - Passing Through the Netherworld - Ed.Kirk Company, 1988.

- Edward Falkener - Games Ancient and Oriental and how to play them - Dover, New york , 1961 – Prima edizione Longmans, Green and Co, London - New york 1892

- Harold James Ruthven Murray - A history of Chess, Oxford University Press, London 1913

- Cemea della toscana (a cura di) - Giochi di tavoliere, Il Capitello, Torino 1993

- Gianfranco Staccioli - Il gioco e il giocare. Elementi di didattica ludica, Carocci Editore, Roma, 2008

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su senet

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su senet

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- GiocoLab, su xoomer.virgilio.it.

- La Silloge, su silloge.it. URL consultato il 20 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 16 agosto 2014).

- Egyptian Life, su ancientegypt.co.uk.

- Regolamento e varianti sul sito non commerciale PerGioco.net, su pergioco.net.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 48758 · LCCN (EN) sh91002065 · J9U (EN, HE) 987007553704705171 |

|---|