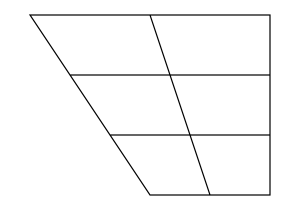

| Anteriori | Quasi anteriori | Centrali | Quasi posteriori | Posteriori | |

| Chiuse | |||||

| Quasi chiuse | |||||

| Semichiuse | |||||

| Medie | |||||

| Semiaperte | |||||

| Quasi aperte | |||||

| Aperte | |||||

una vocale non arrotondata, quello a destra una vocale arrotondata.

Per quelli situati al centro, la posizione delle labbra non è specificata.

In fonetica, la vocale è un fono che ha come realizzazione prevalente un vocoide. La parola vocale deriva dal latino vocalis, che significa in senso ampio 'relativa alla voce', 'parlante', 'che parla', e quindi 'dotato di voce', 'sonoro'. Dal punto di vista articolatorio, una vocale è un suono prodotto mediante la vibrazione delle corde vocali, emesso senza frapporre ulteriori ostacoli al flusso dell'aria così fatto risuonare. Le vocali vengono classificate in base a tre parametri[1]:

- La posizione della lingua sull'asse verticale distingue tra vocali alte, medio-alte, medie, medio-basse, basse (vedi altezza vocalica).[2] Le vocali medie sono prodotte con la lingua in posizione di riposo (la stessa che essa ha quando non si parla o si respira normalmente).[1]

- La posizione della lingua sull'asse orizzontale distingue tra vocali anteriori (o palatali), centrali (o prevelari), posteriori (o velari)[3]. Le vocali centrali sono prodotte con la lingua in posizione di riposo.

- La posizione delle labbra distingue tra vocali arrotondate (con protrusione delle labbra) e non arrotondate (cioè distese), secondo il tratto della procheilia.

Le vocali possono poi essere ottenute con o senza passaggio dell'aria dalle fosse nasali (vocali nasali).

Esempi di vocale sono: /a/, /ɛ/, /e/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/, /ə/, /œ/, /ʊ/, /ʌ/ ecc.

Per fare l'esempio delle vocali atone nella fonologia della lingua italiana, si hanno le seguenti progressioni[4]:

- Altezza: /i/, /u/ (alte); /e/, /o/ (medio-alte); /a/ (bassa).

- Anteriorità-posteriorità: /i/, /e/ (anteriori); /a/ (centrale); /o/, /u/ (posteriori).

- Procheilia: /a/, /e/, /i/ (non arrotondate); /o/, /u/ (arrotondate).

Tipi di vocale

[modifica | modifica wikitesto]Oltre ai tre parametri già menzionati (altezza, anteriorità-posteriorità, procheilia), a seconda delle loro caratteristiche, le vocali possono essere:

- orali (per esempio le vocali dell'italiano) o nasali (per esempio [ã] nella pronuncia milanese o francese di Milan), a seconda che il velo palatino sia alzato o abbassato, impedendo o permettendo il passaggio dell'aria dalle fosse nasali;

- anteriori (per esempio [i] o [e]) (dette anche vocali palatali), centrali (per esempio [a]) o posteriori (per esempio [u] o [o]) (dette anche vocali velari), a seconda della posizione della lingua;

- aperte (o "basse") o chiuse (o "alte"), a seconda della posizione della lingua nella cavità orale e dell'angolo intermascellare: quando la vocale è bassa, la bocca è più aperta; quando è alta, la bocca è più chiusa. È possibile osservare diversi gradi di apertura delle vocali: alcune lingue (ad esempio l'arabo) distinguono solo due gradi: vocale aperta /a/, vocali chiuse /i/ e /u/; l'italiano standard ha quattro gradi di apertura: vocale aperta (o bassa) /a/, vocali semiaperte (medio-basse) /ɛ/ e /ɔ/ (<e> ed <o> aperte), vocali semichiuse (medio-alte) /e/ e /o/, vocali chiuse /i/ e /u/ (il sardo ha un grado di apertura in meno, essendo privo delle vocali <e> ed <o> aperte, per questo la sua pronuncia appare "cupa" agli italofoni; il siciliano invece ha due gradi di apertura in meno, essendo privo delle vocali <e> ed <o> chiuse);

- arrotondate (o "procheile") o non arrotondate ("aprocheile"), a seconda che nell'articolazione intervenga o meno un arrotondamento delle labbra. In italiano sono arrotondate le vocali posteriori (o, ɔ e u) mentre non lo sono le altre. Vi sono lingue in cui una vocale anteriore può essere arrotondata (per esempio [y] nella pronuncia lombarda o francese di mur [my:r]), oppure una vocale posteriore può non essere arrotondata (per esempio l'inglese [ʌ] nella parola cup [kʌp]);

- brevi o lunghe, a seconda della durata. In alcune lingue la lunghezza vocalica può avere valore distintivo. Per esempio in milanese la lunghezza vocalica distingue spesso l'infinito dei verbi dal participio passato: andà "andare" / andaa "andato".

- vocali toniche o atone. Una vocale dicesi tonica quando su di essa cade l'accento e atona quando non è accentata.

Le vocali sono suoni prodotti senza occlusioni al flusso d'aria. Le vocali possono essere schematizzate nel triangolo vocalico, dove si ha come base la A che è la vocale più aperta mentre ai lati abbiamo la I e la U che sono le vocali più chiuse. Sul percorso dalla A alla I abbiamo la E aperta e la E chiusa, mentre sul percorso dalla A alla U troviamo la O aperta e infine la O chiusa. La stessa cosa accade nel trapezio vocalico solo che alla base abbiamo due vocali: la A aperta e la A chiusa.

Vocali anteriori

[modifica | modifica wikitesto]Vocali aperte e semiaperte

[modifica | modifica wikitesto]- [ a ]: è la a di cat in inglese britannico.

- [ ɶ ]: è la controparte arrotondata della [a].

- [ æ ]: è l'intermedia tra la a e la [ε] ed è la a di cat in inglese americano.

- [ ε ]: è la e aperta italiana (è) di cartello.

- [ œ ]: è la controparte arrotondata della [ε], ed è la eu francese di jeune.

Vocali medie

[modifica | modifica wikitesto]Vocali chiuse e semichiuse

[modifica | modifica wikitesto]- [ e ]: è la e chiusa italiana (é) di velo.

- [ ø ]: è controparte arrotondata della [e], è l'intermedia tra la [œ] e la y, ed è l'eu finale francese di meule e la ö tedesca di schön.

- [ i ]: è la i italiana di fine.

- [ y ]: è la controparte arrotondata della [i], ed è la u francese di bureau e deja-vu e la ü tedesca di für.

- [ ɪ ]: è un vocoide intermedio tra la [e] e la [i], articolata più verso il centro, ed è la i inglese di big.

- [ ʏ ]: è la controparte arrotondata della [ɪ].

Vocali centrali

[modifica | modifica wikitesto]Aperte e semiaperte

[modifica | modifica wikitesto]- [ ɜ ]: è la versione centralizzata di [ɛ], ed è la ur di purple in inglese britannico.

- [ ɞ ]: è la versione arrotondata di [ɜ].

- [ ɝ ]: è la versione rotica di [ɜ], ed è la ur di purple in inglese americano.

- [ ɐ ]: è la versione aperta di [ə], ed è la u di run nella RP inglese contemporanea, oppure la -er finale tedesca di Theater.

- [ ä ]: è la a di gatto.

- [ ɒ̈ ]: è la versione arrotondata di [ä]

Medie

[modifica | modifica wikitesto]- [ ə ]: è la vocale atona centrale, ed è la er di butter in inglese britannico o la a finale di casa in catalano.

- [ ɚ ]: è la versione rotica di [ə], ed è la er di butter in inglese americano.

Chiuse e semichiuse

[modifica | modifica wikitesto]- [ ɨ ]: è la versione centralizzata di [i].

- [ ʉ ]: è la versione centralizzata di [u] presente in parole come goose nella RP britannica e in quegli accenti che esibiscono il fenomeno chiamato goose fronting. È la versione arrotondata di [ɨ].

- [ ɘ ]: è la versione non arrotondata di [ɵ].

- [ ɵ ]: è la versione centralizzata della [o], ed è la u svedese di dum.

Quasi chiuse

[modifica | modifica wikitesto]- [ ɪ̈ ]: è la vocale centrale quasi chiusa non arrotondata.

- [ ʊ̈ ]: è la controparte arrotondata di ɪ̈.

Vocali posteriori

[modifica | modifica wikitesto]Aperte e semiaperte

[modifica | modifica wikitesto]- [ ɑ ]: è la a ma articolata posteriormente, cioè pronunciata dall'ugola, ed è la a inglese di father.

- [ ɒ ]: è la versione arrotondata della [ɑ] ed è la o di hot dell'inglese britannico, nonché la a ungherese.

- [ ʌ ]: è la versione non arrotondata di [ɔ] ed è la u di run nella RP britannica conservativa.

- [ ɔ ]: è la o aperta italiana di cotto.

Medie

[modifica | modifica wikitesto]Chiuse e semichiuse

[modifica | modifica wikitesto]- [ ɯ ]: è la versione non arrotondata della [u], ed è la u in molte lingue orientali. Si tratta della lettera turca ı.

- [ u ]: è la u italiana di succo.

- [ ʊ ]: è l'intermedia tra la o e la u, ed è la oo inglese di good.

- [ ɤ ]: è la versione non arrotondata di [o], ed è la u irlandese di uladh.

- [ o ]: è la o chiusa italiana di gola.

Vocali nelle sillabe

[modifica | modifica wikitesto]Normalmente le vocali formano il picco o nucleo di una sillaba, mentre le consonanti ne formano l'attacco e la coda. In alcune lingue, però, anche suoni che di norma non sono classificati come vocali possono formare il nucleo di una sillaba, come il fono [m] nella parola inglese prism ("prisma"), o il fono [r] nella parola ceca vrba ("salice"). Queste particolari "consonanti vocaliche" si chiamano contoidi intensi. Di solito tutti i segmenti che formano il nucleo di una sillaba sono chiamati "vocali", e chiaramente secondo questo criterio foni come quelli citati sopra sarebbero, almeno fonologicamente, vocali. Si noti comunque che i soli foni che possono formare il nucleo di una sillaba sono i vocoidi e i contoidi sonoranti.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Nespor, Fonologia, cit., p. 35.

- ^ Un parametro alternativo è il grado di apertura, che misura l'ampiezza dell'angolo intermascellare. L'apertura appare però come un tratto subordinato a quello dell'altezza. Ad esempio, [a] rimane tale anche quando è pronunciata con la bocca più chiusa, a patto che la lingua rimanga abbassata; allo stesso modo, i rimane tale anche quando è pronunciata con la bocca più aperta, a patto che la lingua rimanga alzata (cfr. Sobrero, Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, cit., p. 121, nota 18).

- ^ Sobrero, Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, cit., p. 121.

- ^ Nespor, Fonologia, cit., pp. 35-36.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Alberto Sobrero (a cura di), Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, ed. Laterza, Roma-Bari, 1993 (11ª edizione: 2011), ISBN 978-88-420-4309-6.

- Marina Nespor, Fonologia, ed. il Mulino, Bologna, 1993, ISBN 8815038086. fiero!

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikiquote contiene citazioni di o su vocale

Wikiquote contiene citazioni di o su vocale Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su vocale

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su vocale

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) vowel, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 13771 · LCCN (EN) sh2002006459 · GND (DE) 4063778-5 · BNE (ES) XX546387 (data) · BNF (FR) cb11976160w (data) · J9U (EN, HE) 987007546897205171 · NDL (EN, JA) 00560828 |

|---|