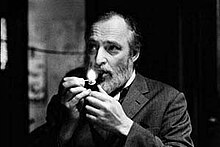

Asger Jorn (* 3. März 1914 in Vejrum, Jütland; † 1. Mai 1973 in Aarhus; eigentlich Asger Oluf Jørgensen) war ein dänischer bildender Künstler von internationalem Ruf, Grafiker, Keramiker und Schriftsteller.

Asger Jorn (* 3. März 1914 in Vejrum, Jütland; † 1. Mai 1973 in Aarhus; eigentlich Asger Oluf Jørgensen) war ein dänischer bildender Künstler von internationalem Ruf, Grafiker, Keramiker und Schriftsteller.

Asger Oluf Jørgensen war der Sohn eines Lehrerehepaars. In Silkeborg, wohin die Familie im Jahr 1929 gezogen war, erhielt Jorn private Malstunden von dem Kunstmaler Martin Kaalund-Jørgensen. Es entstanden vor allem Landschaftsdarstellungen und Porträts. Dort lernte Jorn auch den radikalen Syndikalisten Christian Christiansen kennen, womit sein lebenslanges politisches Engagement begann. 1936 zog Jorn nach Paris, um in Fernand Légers Académie Contemporaine einzutreten. Während der deutschen Besetzung Dänemarks im Zweiten Weltkrieg kehrte Jorn als aktiver Kommunist und Widerstandskämpfer nach Dänemark zurück. Nach Kriegsende änderte er seinen Namen in Jorn. Er war Mitglied der Künstlergruppe Høst.[1]

Nach der Besatzung wurde der Freiraum für kritisches Denken aufgrund einer zunehmenden politischen Kontrolle durch die kommunistische Partei von vielen Kommunisten als störend empfunden. Jorn trat infolgedessen aus der Partei aus. Er erlebte große Konflikte zwischen seinem Engagement als Syndikalist und Kommunist einerseits und seiner einfachen evangelisch geprägten Herkunft andererseits, und beide blieben für ihn sein Leben lang lebendig.[2]

Später war er ein Gründungsmitglied der aus den Gruppen Høst, Belgische Revolutionäre Surrealistengruppe und Reflex verschmolzenen Gruppe CoBrA. Beinahe das gesamte Werk Jorns befindet sich in europäischen Sammlungen. Jorn hatte nur wenige Händler in den Vereinigten Staaten, zum Teil, weil er sich weigerte, ein Land zu betreten, in dem er eine Erklärung, kein Kommunist zu sein, hätte unterschreiben müssen. Jorn war Begründer der Bewegung für ein imaginistisches Bauhaus (Mouvement pour un Bauhaus Imaginiste). Er war ein führender Kopf des späteren Zusammengehens beider Organisationen mit der Lettristischen Internationale und der London Psychogeographical Association zur Situationistischen Internationale (S.I.). Hier nutzte er sein naturwissenschaftliches und mathematisches Wissen, das er von Henri Poincaré und Niels Bohr bezog, zur Entwicklung seiner situlogischen Technik.

Im Herbst 1946 konnte er nach Paris zurückkehren, nun unter dem Namen Jorn, der im Ausland nützlicher war, wo er viele Künstler traf. Im folgenden Jahr bereitete er sich auf seine erste Einzelausstellung in Paris vor.

Im Sommer 1948 hielt sich Jorn auf der kleinen Insel Hjarnø im Horsens Fjord auf. Gemeinsam mit Bille und R. Dahlmann Olsen, der u. a. Herausgeber von Helhesten war, entwarf er eine programmatische Erklärung zur Zusammenarbeit mit anderen Künstlern in Europa. Die Erklärung wurde von Egill Jacobsen, Ejler Bille, Asger Jorn, R. Dahlmann Olsen, Erik Thommesen, Carl-Henning Pedersen und Else Alfelt unterzeichnet. Im Herbst kehrte Jorn nach Paris zurück, wo er an einer Künstlerkonferenz teilnahm. Er konnte die französische Haltung nicht akzeptieren und tat sich mit dem belgischen Dichter Christian Dotremont zusammen. Gemeinsam gewannen sie u. a. die niederländischen Dichter Karel Appel, Constant Nieuwenhuis und Corneille für eine Zusammenarbeit. Diese Initiative erhielt den Namen COBRA: COpenhague, BRuxelles und Amsterdam. Der Zusammenschluss dauerte drei Jahre, doch seine Auswirkungen waren noch viele Jahre lang zu spüren.

Gemeinsam mit Constant plante Jorn eine Konferenz, bei der die teilnehmenden Künstler arbeiten und diskutieren konnten. Sie fand im Herbst 1949 statt, allerdings ohne die niederländische Gruppe, die aus Protest fernblieb, weil Constants Frau Matie und Jorn zusammenkamen.

Anfang 1950 malte Jorn eine Reihe von Kriegsvisionen, die von der Angst vor einem Atomkrieg geprägt waren und in Form von beißenden und knurrenden Tieren zum Ausdruck kamen. In dem Gemälde Ørnens ret (Die Rechte des Adlers)[3] versuchte er, die verwüstenden, immer wiederkehrenden Gespenster des Krieges und des Todes zu symbolisieren.

In einer Wohnung im dänischen Künstlerhaus am Rande von Paris lebten Jorn, seine neue Frau, ihre beiden Töchter und ihr neugeborenes Kind mehrere Monate lang in Armut und, wie er später schrieb, mit einem Gefühl des Erstickens aufgrund von Luftmangel. Im April 1951 brach er mit schwerer Tuberkulose und Unterernährung körperlich zusammen. Mit Hilfe seiner Freunde kehrte er nach Silkeborg und in das große Tuberkulose-Sanatorium zurück. Die ersten der fast achtzehn Monate im Sanatorium waren kritisch, aber nach einigen Monaten durfte er wieder malen.

Nach dem Aufenthalt im Sanatorium zog Asger Jorn 1952 in die Schweiz. Ab 1955 wohnte er in Paris und Albissola Marina bei Genua.

Im Jahr 1948 hatte Asger Jorn den kubanischen Künstler Wifredo Lam kennengelernt, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verband. Ab Anfang der 1960er Jahre hatte auch Wifredo Lam ein Atelier in Albissola (bei Savona an der ligurische Küste) und Jorn machte ihn vertraut mit der Keramikkunst.[4] Beide arbeiteten (u. a. auch mit Lucio Fontana) in den Ceramiche San Giorgio, 1958 gegründet von Giovanni Poggi.[5]

1961 verließ er die Situationistische Internationale, um das Skandinavische Institut für Vergleichenden Vandalismus zu gründen. Er finanzierte jedoch weiterhin die Aktivitäten der Gruppe.

1964 wurde er von einer internationalen Jury, die von Lawrence Alloway zusammengestellt wurde, mit dem Guggenheim Award ausgezeichnet, der mit einem großzügigen Geldpreis verbunden war. Am folgenden Tag schickte Jorn dieses Telegramm an den Präsidenten des Guggenheim, Harry F. Guggenheim:

GO TO HELL WITH YOUR MONEY BASTARD-STOP-REFUSE PRICE -STOP-NEVER ASKED FOR IT-STOP-AGAINST ALL DECENSY (sic!) MIX ARTIST AGAINST HIS WILL IN YOUR PUBLICITY-STOP-I WANT PUBLIC CONFIRMATION NOT TO HAVE PARTICIPATED IN YOUR RIDICULOUS GAME JORN

Zuletzt lebte er mit der Künstlerin Nanna Enzensberger zusammen in Colombes am Stadtrand von Paris, wo er ein kleines Haus gekauft hatte. Er hatte sie auf seiner Weltreise 1970 in New York kennengelernt. Drei Monate vor seinem Tod heiratete er die Nanna Enzensberger, nachdem sie kurz zuvor von Christian Enzensberger geschieden worden war. 1971 kam ihr gemeinsamer Sohn, Ib Maurice in Paris auf die Welt.[6][7][8][9]

Im Sommer 1972 arbeitete Jorn in Albissola an einer Reihe von Tonskulpturen, die in Bronze gegossen wurden.

Im Januar 1973 wurde er in das Stadtkrankenhaus von Aarhus eingeliefert. Anfang April, nach seiner Heirat mit Nanna Enzensberger, reiste er nach Albissola, wo er bestätigte, dass er sein Haus der Stadt schenken würde. Gleichzeitig sorgte er dafür, dass sein Freund Umberto Gambetta und seine Frau in dem Haus wohnen konnten, solange sie lebten. Jorn starb am 1. Mai 1973 in Aarhus. Er ist auf dem Friedhof von Grötlingbo auf Gotland begraben.

Seine Malerei ist mit dem Informel verbunden, sie variiert zwischen figurativer und abstrakter Malerei. Thematisch orientierte er sich an nordischen Sagen und Mythen. Bekannt sind seine Umgestaltungen alter Bilder, die er auf Flohmärkten erwarb. Sein Frühwerk zeigt sich von Le Corbusier beeinflusst. Später wurde der Bildaufbau und die Maltechnik dynamischer: „Mit kraftvollem, rüdem Pinselstrich malte er geheimnisvolle Wesen, oft bis zur Unkenntlichkeit abstrahiert, krude, dämonische Spukgestalten, Bilder, die der Art brut nahestehen und nicht selten den Charme von Kinderzeichnungen haben.“[10]

Daneben arbeitete Jorn umfassende Theorien der Kunst und der Gestaltung aus, die Politik und Wirtschaft miteinbezogen.

Das in der dänischen Stadt Silkeborg gelegene Museum Jorn verwaltet heute das künstlerische Erbe Asger Jorns. Das Museum besitzt den weltweit größten Bestand an Werken des Künstlers. Darüber hinaus sind seine Arbeiten in den Sammlungen zahlreicher Museen vertreten, unter anderem in der Kunsthalle Bremen, in der Kunsthalle in Emden, im Cobra Museum, im Statens Museum for Kunst und in Louisiana Museum of Modern Art.

Asger Jorn war Teilnehmer der documenta II (1959) und der documenta III im Jahr 1964 in Kassel.

2018 stellten die Hamburger Deichtorhallen sein Werk unter dem Titel Asger Jorn − Without Boundaries[11] vor.

Durch die Erfindung der Sportart „Dreiseitiger Fußball“ gab er seinem philosophischen System der Triolektik eine praktische Anwendung und Veranschaulichung (im Gegensatz zur Dialektik gibt es drei gegensätzliche Positionen, von denen sich aber z. B. zwei temporär zu Lasten der jeweils Dritten zusammenschließen können). Die Triolektik war eine Form der Dekonstruktion des Konzepts der Dialektik.