Bertel Thorvaldsen [] (* 19. November 1770 in Kopenhagen; † 24. März 1844 ebenda) war ein dänischer Bildhauer. Er gilt als bedeutendster Vertreter des dänischen Klassizismus.

Bertel Thorvaldsen war der Sohn des isländischen Holzschnitzers Gotskalk Thorvaldsen und dessen Ehefrau Karen Dagnes. Einige Quellen nennen als Geburtsort ein Schiff zwischen Island und Kopenhagen, andere nur Kopenhagen.

Nach erstem künstlerischem Unterricht durch den Vater wurde Thorvaldsen bereits mit elf Jahren Schüler der Freischule der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen. Dort wurde er zunächst von Johannes Wiedewelt und hauptsächlich von Nicolai Abraham Abildgaard unterwiesen. 1787 wurde Thorvaldsen für seine Leistungen im Modellieren mit einer Kleinen Silbermedaille ausgezeichnet und zwei Jahre später verlieh man ihm die Große Silbermedaille für sein Relief Ruhender Amor. Durch die Auszeichnung von Thorvaldsens Relief Die Vertreibung Heliodors aus dem Tempel 1791 wurde der Minister Graf Christian Detlev von Reventlow auf ihn aufmerksam und verschaffte ihm die nötigen finanziellen Mittel zur Fortsetzung des Studiums.

1793 wurde Thorvaldsens Relief Die Apostel Petrus und Johannes heilen einen Lahmen mit einer Großen Goldmedaille prämiert. Verbunden mit diesem Preis war ein dreijähriges Reisestipendium für Rom. Da er bereits mehrere Aufträge angenommen hatte, verzögerte sich seine Abreise um drei Jahre. In den Jahren 1793 bis 1796 erteilte er privaten Zeichenunterricht; vollendete aber in der Hauptsache mehrere Statuen für das Palais des Erbprinzen Frederik auf Schloss Amalienborg. Außerdem entstanden in dieser Zeit unter anderem Büsten des Politikers Graf Andreas Peter von Bernstorff und des Schriftstellers Tyge Rothe.

Am 29. August 1796 konnte Thorvaldsen endlich seine Reise nach Rom antreten, das er am 8. März 1797 erreichte, unterbrochen von Aufenthalten auf Malta und in Neapel. Diesen Tag feierte Thorvaldsen später als seinen römischen Geburtstag und nannte sich dort Sculptore Alberto. Bald nach seiner Ankunft in Rom machte er die Bekanntschaft des Archäologen Georg Zoëga, der ihn beim Studium der Antike unterstützte und mit der Zeit auch sein Mentor wurde. Auch der Maler Asmus Jacob Carstens unterstützte Thorvaldsen in seiner ersten Zeit. 1797 bezog Thorvaldsen sein erstes Atelier in der Via Babuino 119, wo zuvor der englische Bildhauer John Flaxman gearbeitet hatte. In dieser Zeit hatte er eine amouröse Beziehung mit Anna Maria Uhden, der Ehefrau des Preußischen Geschäftsführers beim Vatikan, Wilhelm Uhden. Weitere Liebesaffären, die er 1818/1819 mit Frances Mackenzie (~1786–1840) und Fanny Caspers einging, boten Teilen der römischen Öffentlichkeit und Zirkeln der Deutschrömer, in denen Thorvaldsen verkehrte, reichlichen Anlass zu Klatsch und Spekulationen.

Als kurz vor Ablauf des Stipendiums Thorvaldsen seinen Bacchos und Ariadne per Schiff der Kunstakademie in Kopenhagen übersandt hatte, bewilligte ihm diese eine zweijährige und 1802 erneut eine einjährige Verlängerung der Unterstützung. Die Jahre 1801 bis 1803 waren für Thorvaldsen trotzdem von Armut und politischen Unruhen geprägt. Damals lernte er den sächsischen Hofbildhauer Franz Pettrich kennen. Als Thorvaldsen im März 1803 zusammen mit dem Berliner Bildhauer Carl Friedrich Hagemann nach Kopenhagen reisen wollte, verzögerte sich die Abreise um einige Tage. In dieser Zeit machte Thorvaldsen Bekanntschaft mit dem englischen Bankier und Sammler Thomas Hope, der nach einem Besuch in dessen Atelier spontan einen Jason aus Marmor in Auftrag gab. Eine erste Ausführung vernichtete Thorvaldsen; eine zweite fand zwar großes Lob durch Georg Zoëga und Antonio Canova, gefiel aber dem Künstler nicht. Verschiedene Umstände verzögerten die Arbeit, und erst 1828 konnte Thorvaldsen das Kunstwerk zu Hope nach Großbritannien senden.

Im Mai 1805 berief die Königlich Dänische Kunstakademie in Kopenhagen Thorvaldsen zu ihrem ordentlichen Mitglied und noch im selben Jahr ehrte ihn die Kunstakademie in Bologna mit einer Ehrenmitgliedschaft. In dieser Zeit bekam er einige Staatsaufträge von Napoleon Bonaparte, welcher Thorvaldsen 1809[1] mit einem in Thorn aufzustellenden Denkmal zu Ehren von Nikolaus Kopernikus beauftragte. Einige Arbeiten übernahm nach dem Sturz Napoleons der Mäzen und Sammler Graf Giovanni Battista Sommariva für seine Residenz am Comer See. Der Fries Der Triumphzug Alexander des Großen in Babylon entstand 1829 ein weiteres Mal für Schloss Christiansborg in Kopenhagen und wurde von Samuel Amsler kongenial in Kupfer gestochen.

Eine Schaffenskrise bewältigte Thorvaldsen 1815, indem er sich für einige Zeit nach Montenero bei Livorno zurückzog. Aber auch in der selbstgewählten Klausur war er künstlerisch tätig. In den folgenden Jahren schuf er dann einige seiner schönsten Werke. Am 3. Oktober 1818 kehrte Thorvaldsen nach Kopenhagen zurück, wo er Professor der Modelklasse an der Akademie der Schönen Künste wurde. Im darauffolgenden Jahr wurde er zum Dänischen Etatsrat ernannt – eher ein Ehrentitel als ein politisches Amt. Im August 1820 verließ er erneut seine Heimatstadt und reiste über Deutschland, Polen und Österreich nach Italien zurück.

Dort entstanden seine größeren Arbeiten, unter anderem das Denkmal für Nikolaus Kopernikus aus Bronze, das 1809 für die Geburtsstadt Thorn beauftragt war, aber 1829/1830 an der Krakowskie Przedmieście in Warschau aufgestellt wurde. Als Kardinal Ercole Consalvi sich von Thorvaldsen seinen Sarkophag ausschmücken ließ, wurde der Vatikan auf ihn aufmerksam. Obwohl er bekennender Protestant war, betraute ihn der Kardinalstaatssekretär Consalvi 1823 mit dem Grabmonument für Pius VII., das ebenfalls 1830 in der Cappella Clementina des Petersdoms aufgestellt wurde und zu seinen wichtigsten Arbeiten zählt. 1827 wurde er in den Adelsstand erhoben und fortan auch von Thorvaldsen genannt.

1838 unternahm Thorvaldsen eine weitere Reise in seine Heimat Dänemark und wurde dort mit allen möglichen Ehren empfangen. Auch hier führte er mehrere Aufträge aus: Unter anderem schuf er Büsten von Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger und Henrich Steffens und auf Wunsch des Königshauses auch eine von sich selbst. Im Mai 1841 kehrte Thorvaldsen nach Rom zurück, um dort einige bereits zugesagte Aufträge zu erledigen. Im Oktober 1842 kehrte er nach Kopenhagen zurück.

Am 24. März 1844 brach Thorvaldsen während einer Theatervorstellung in Kopenhagen zusammen und starb noch am selben Tag im Alter von 73 Jahren. Er war nie verheiratet, hinterließ aber eine Tochter Elisa Paulsen. Zur Nachlassverwalterin wurde seine Heimatstadt Kopenhagen eingesetzt. Das Erbe war mit der Verpflichtung verbunden, ein Gebäude für ein Museum zu schaffen. Die Stadt beauftragte den renommierten Architekten Gottlieb Bindesbøll, der das Thorvaldsen-Museum entwarf und errichtete. Es wurde im antikisierenden Stil gestaltet und 1846 eingeweiht. In dem von vier Seiten umschlossenen Innenhof dieses Museums fand Thorvaldsen in einem einfachen, schmucklosen Grab seine letzte Ruhestätte.

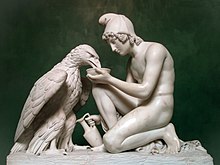

Fast in seinem gesamten Werk thematisierte Thorvaldsen mythologische Gestalten, die er meist idealisiert, aber auch mit leisem Humor, in ihrer Einfachheit darstellte. Die Bedeutung seines Schaffens liegt in der Wiederbelebung der Idylle der antiken Kunst. Trotz seines langen Aufenthalts in Rom gilt Thorvaldsen als einer der künstlerischen Protagonisten des Goldenen Zeitalters in Dänemark.

Zu seinen zahlreichen Schülern bzw. Ateliermitarbeitern zählen Herman Wilhelm Bissen, Hermann Ernst Freund, Emil Wolff, Ludwig Schwanthaler, Eduard Schmidt von der Launitz, Heinrich Max Imhof, John Gibson, Pietro Tenerani, Luigi Bienaimé, Heinrich Kümmel und Wolf von Hoyer. Er übte auch einen starken Einfluss auf Bildhauer aus, die nicht mehr in einem seiner Ateliers gearbeitet haben und deren Schaffenszeit schwerpunktmäßig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt, wie etwa den Schweizer Ferdinand Schlöth.[2] Außerdem trug er im Laufe seines Lebens in Italien eine umfassende Gemäldesammlung zusammen, die hauptsächlich aus den Werken zeitgenössischer Künstler bestand. Ab ca. 1815 unterstützte er zahlreiche in Rom verweilende Maler, indem er deren Werke kaufte.[3] Die Gemäldesammlung wurde nach seinem Tod der Stadt Kopenhagen vermacht und als Bestand in Thorvaldsens Museum eingegliedert. Thorvaldsen war außerdem als Medailleur tätig.[4]

Thorvaldsens Interesse galt auch der antiken Numismatik. Nach seinem Tod ging seine Sammlung von 3467 Münzen, davon 2794 griechische und 673 römisch/byzantinische, in den Besitz seines Museums. Ungefähr 1000 Stück von minderer Erhaltung wurden 1866 in Kopenhagen versteigert. Thorvaldsens Porträt wurde außerdem auf etwa 20 Medaillen verewigt.

Straßen: