Als Flamme wird der im Allgemeinen vom Brennmaterial eines Feuers ausgehende Bereich brennender oder anderweitig exotherm reagierender Gase und Dämpfe bezeichnet, in dem Licht emittiert wird.

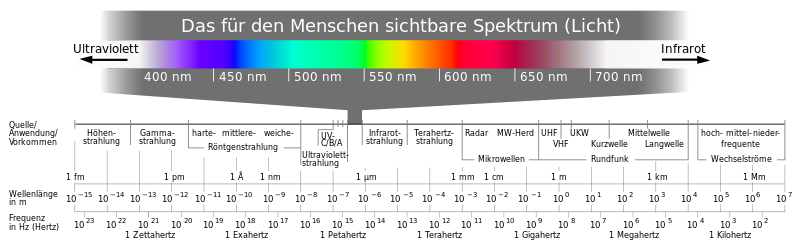

Die bei einer Reaktion freigesetzte Strahlung wird durch die Lichtemission der Molekülbanden und das atomare Linienspektrum der an der Verbrennung beteiligten Moleküle und Atome sowie durch Feststoffpartikel und Aerosole hervorgerufen. Feststoffpartikel wie Ruß oder Asche emittieren ein Strahlungsspektrum, das dem eines schwarzen Strahlers bei der Flammentemperatur entspricht. Soweit feste Partikel in der Flamme enthalten sind, überwiegt deren thermische Strahlung.

Bei den meisten technischen Anwendungen ist mit dem Begriff „Flamme“ die sichtbare Reaktion eines Brennstoffs mit dem oxidierenden Sauerstoff gemeint. Der Reaktionsbereich umfasst die Vorwärmzone, die Reaktionszone und die Gleichgewichtszone. Die Flamme bildet sich aus der Reaktionszone heraus. Dies führt meistens zu einem intensiven Leuchten, das den Reaktionsbereich scharf abgrenzt (Flammfront) und verschiedene Farbtöne annehmen kann.

Ein bedeutsamer Anteil an der Flammenfärbung wird durch verschiedene Bestandteile in der Reaktionszone hervorgerufen:

Dagegen strahlen die Reaktionsprodukte der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen (CO2 und H2O) eher im (nicht sichtbaren) infraroten Spektralbereich. Sind in der Flamme eingebrachte Verunreinigungen vorhanden, kommt es zu intensiven Flammenfärbungen, deren Farbton von den Inhalten abhängt. Hier trägt hauptsächlich die Strahlung energetisch tief liegender Resonanzübergänge (erster angeregter Zustand) zum Flammenleuchten bei. Eine besonders einfache Farbänderung ins Gelbe lässt sich durch den Natriumanteil im Kochsalz erreichen. Angewendet wird diese Möglichkeit bei Feuerwerkskörpern, die in allen Farben des Farbkreises reagieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Flamme zu charakterisieren. Dazu gehört die Art der Strömung (laminar oder turbulent),[1] das Verhältnis von Brennstoff und Oxidator und, ob diese schon vor der Verbrennung gemischt oder nicht-gemischt vorliegen.

So liegt bei „vorgemischten Flammen“ schon ein homogenes Gemisch an Brennstoff und Oxidator vor, bevor der Verbrennungsprozess stattfindet (beispielsweise Lötlampe und Ottomotor). Bei „nicht-vorgemischten Flammen“ treffen Brennstoff und Oxidationsmittel erst in der Reaktionszone aufeinander und reagieren dort miteinander. Der Verbrennungsprozess findet hierbei an der Grenzfläche statt, an der sich die Gase mischen (beispielsweise Kerze, Lagerfeuer, Flugzeugturbine und Druckzerstäuber-Ölbrenner).

Darüber hinaus kann man eine Flamme über ihr Brennstoff-Oxidator-Verhältnis beschreiben. Flammen mit einem Brennstoffüberschuss werden als „fette“ Flammen bezeichnet, während Flammen mit Oxidatorüberschuss „magere“ Flammen sind. Eine präzisere Angabe darüber, welche Mischung vorliegt, erfolgt über das Äquivalenzverhältnis Φ (chemische Bezeichnung) oder die Luftzahl λ (technische Bezeichnung).

Eine Stichflamme entsteht, sobald sich ein oxidationsfähiges, unter Druck stehendes Gasgemisch plötzlich mit Sauerstoff verbinden kann. Dabei muss die Aktivierungsenergie dieser Reaktion durch eine äußere Zündquelle erreicht werden, insbesondere, wenn die Zündtemperatur des jeweiligen Reaktionsgemisches überschritten wird.