Territorium im Heiligen Römischen Reich | |

|---|---|

| Hochstift Konstanz | |

| Wappen | |

| |

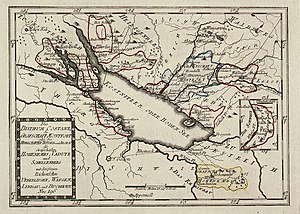

| Karte | |

| |

| Alternativnamen | Fürstbistum Konstanz |

| Herrscher/ Regierung |

Fürstbischof |

| Heutige Region/en | DE-BW, CH-TG |

| Reichstag | 1 Virilstimme auf der geistlichen Bank im Reichsfürstenrat |

| Reichskreis | Schwäbischer Reichskreis |

| Kreistag | 1 Virilstimme auf der geistlichen Bank |

| Hauptstädte/ Residenzen |

Konstanz; ab 1526 Meersburg |

| Konfession/ Religionen |

katholisch |

| Sprache/n | deutsch |

| Fläche | 400 km² (1802)[1] |

| Einwohner | 14.000 (1802) |

| Aufgegangen in | Säkularisation 1803; |

| Siehe auch | Bistum Konstanz |

Das Hochstift Konstanz, auch als Fürstbistum Konstanz bezeichnet, war der weltliche Herrschaftsbereich der Fürstbischöfe von Konstanz. Im Gegensatz zum Bistum Konstanz war das Hochstift zersplittert und wesentlich kleiner; die Besitzungen waren beidseits des Bodensees und Hochrheins verteilt. Eine Landeshoheit in einem großen und geschlossenen Territorium aufzubauen war den Fürstbischöfen im Lauf des Mittelalters nicht gelungen, vor allem aufgrund der Lage des Bischofssitzes zwischen den Reichsabteien Reichenau und St. Gallen.[2]

Eine Urkunde Kaiser Friedrichs I. von 1155 gilt als erste Bestätigung der Besitztümer des Hochstifts. Aktive Prälaten wie Bischof Eberhard von Waldburg konnten im 13. Jahrhundert den Besitz beidseits von Bodensee und Hochrhein noch einmal entscheidend vermehren, unter anderem indem sie verloren gegangene Herrschaften und Lehen zurückkauften.[2] In einer Urkunde von 1294 ist der Verkauf der Burg Rötteln mit den zugehörigen Orten Tengen (dem heutigen Hohentengen) und Kaiserstuhl durch die „Freiherrn von Regensberg an das Hochstift Konstanz“ dokumentiert.[3] Bischof Heinrich von Klingenberg ließ um 1302 ein Urbar anlegen, das den konstanzischen Besitz auf seinem Höhepunkt erfasste. Die Besitzschwerpunkte blieben danach im Wesentlichen bis zur Aufhebung des Fürstbistums bestehen.[2]

Mit der Reformation waren zwar keine territorialen Verluste verbunden, die mit den Pfarreien und Klöstern verbundenen Einkünfte vor allem in Württemberg und in den reformierten Gebieten der Eidgenossenschaft gingen jedoch verloren. Einen gewissen Ausgleich brachten die Inkorporationen des Augustinerstifts Öhningen (1534) und der Abtei Reichenau (1540). Dank ihren Besitzungen und Rechten entstand am Untersee ein fast geschlossenes Konstanzer Herrschaftsgebiet. Allerdings war durch die Lage des Hochstifts zwischen der expandierenden Eidgenossenschaft, dem Reich und dem Haus Habsburg der politische Spielraum ab Mitte des 15. Jahrhunderts dann aber stark eingeschränkt.[2] Der Bischofssitz musste aus der Stadt Konstanz verlegt werden. Residenzstadt wurde Meersburg am Nordufer des Bodensees.

Schwierig gestalteten sich die staatsrechtlichen Verhältnisse, nachdem der Schwaben- oder Schweizerkrieg 1499 zur faktischen Unterscheidung zwischen Reichsboden und Schweizer Boden geführt hatte. In nur wenigen Herrschaften besaß der Fürstbischof von Konstanz auch das Hochgericht, ein wichtiges Element der Landeshoheit: auf Schweizer Boden bis 1798 einzig in den Städten Arbon (samt Horn) und Bischofszell. Die Militärhoheit lag dagegen bei der eidgenössischen Landvogtei Thurgau. Zur Abgrenzung von den später erworbenen Reichenauer Gütern wurden die seit dem Mittelalter bestehenden Konstanzer Herrschafts- und Besitzrechte im Thurgau als „altstiftisch“ bezeichnet. Neben zahlreichen Einzelgütern und Kirchen verblieben dem Fürstbischof von Konstanz zur Hauptsache grundherrschaftlichen Niedergerichtsbarkeiten. Zudem war er im Thurgau der Leibherr mit den meisten Leibeigenen. Im gesamten Fürstbistum gebot er Ende des 18. Jahrhunderts über rund 12.000 meist bäuerlichen Untertanen.[2]

Im Zuge der von Napoleon eingeleiteten Säkularisation fiel das Fürstbistum Konstanz gemäß § 5 des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 als Ganzes an die Markgrafschaft Baden; bereits durch Patent vom 16. September 1802 hatte der Markgraf von Baden das Hochstift provisorisch in Besitz genommen.

Verhandlungen in Schaffhausen führten zum badisch-schweizerischen Staatsvertrag von 1804, der den konstanzischen Besitz links des Rheins per 1. Januar 1805 auf die Kantone Zürich, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau und Thurgau übertrug. Diese entschädigten Baden mit 440.000 Gulden und errichteten einen Diözesanfonds von 300.000 Gulden, aus dem zunächst der schweizerischen Anteil an den Pensionen des letzten Fürstbischof Karl Theodor von Dalberg und der Konstanzer Domkapitulare bestritten wurde.[2]

Das Hochstift Konstanz hatte Sitz und Stimme im Reichsfürstenrat. Es hatte dort eine Virilstimme und nahm einen Sitz auf der geistlichen Fürstenbank ein. Als katholischer Reichsstand gehörte das Hochstift auch dem Corpus Catholicorum an.

Im Kreistag des schwäbischen Reichskreises hatte das Hochstift ebenfalls eine Virilstimme und den Vorsitz auf der geistlichen Fürstenbank. Gemeinschaftlich mit dem Herzog von Württemberg nahm der Fürstbischof von Konstanz das Kreisausschreibamt wahr, das wichtigste Amt im Reichskreis. Das Hochstift gehörte zudem dem Ausschuss der Kreisversammlung (Ordinari-Deputation) an.

Die dem Bischof zugehörigen Bauern von der Bischofshöri, einem Gebiet im Dreieck Konstanz – Münsterlingen – Ottenberg TG, dem Hausberg von Weinfelden – Gottlieben, hatten dem Bischof und seinen Klerikern Naturalien und Zinsabgaben zu leisten.[4]

Im Schwäbischen Reichskreis des Heiligen Römischen Reiches lagen die folgenden Gebiete der weltlichen Herrschaft des Hochstifts:

Bedeutende verlorene Besitzungen waren die Herrschaft Küssaburg und die Stadt Tiengen.

Der größte Teil der weltlichen Herrschaft des Hochstifts Konstanz lag auf dem Gebiet der Alten Eidgenossenschaft, wobei hier das Hochstift nirgendwo die vollständige Landeshoheit ausüben konnte. In den Obervogteien Arbon und Bischofszell erlangte es immerhin die Landeshoheit exklusive der Militärhoheit.[6] 1798 – in der Helvetischen Republik erloschen hier alle Hoheitsrechte des Hochstifts.

Bezüglich der altstiftisch-konstanzische Herrschaften war die Landesherrschaft zwischen dem Hochstift und der Alten Eidgenossenschaft umstritten.

Domkapitel und Dompropstei Konstanz gehörten zum Gerichtsherrenstand im Thurgau.

In der Grafschaft Baden (später zum Kanton Aargau) lagen folgende Vogteien des Hochstifts: