Jacobus de Cessolis[1] (latinisiert), deutsch Jakob von Cessolis genannt, war ein italienischer Dominikaner, der im 14. Jahrhundert lebte. Er schrieb mit seinem allegorischen Liber de ludo scaccorum eines der ersten Bücher über das Schachspiel.

Jacobus stammte wahrscheinlich aus der Lombardei. Seine Lebensdaten sind nicht genau bekannt. Von 1317 bis 1322 ist er als Mitglied des Dominikanerkonvents von Genua in Zusammenhang mit der Inquisition in Genua urkundlich erwähnt.

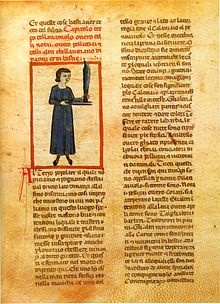

Bekannt wurde der vermutlich aus Cessole (in der Region Piemont) stammende Jacobus durch das vor 1330 in lateinischer Sprache verfasste Werk Liber de moribus hominum et officiis nobilium ac popularium super ludo scacchorum (etwa „Buch der Sitten der Menschen und der Pflichten der Vornehmen und Niederen, vom Schachspiel abgeleitet“). Es ist in über 100 Handschriften erhalten und damit eines der am meisten verbreiteten Werke des Spätmittelalters.[2] Die erste gedruckte Ausgabe erschien 1473 in Utrecht. Wenig später folgte eine durch William Caxton bearbeitete Übersetzung ins Englische (Game and play of the chesse). Außerdem gab es mehrere deutsche Bearbeitungen, unter anderem eine bekannte Reimfassung durch Konrad von Ammenhausen. Wenig Verbreitung fand die 1549 herausgegebene Cessolis-Übersetzung Dechado de la vida humana, moralmente sacado del juego del ajedrez von Martin Reyna (geboren in Aranda de Duero).[3] Deutsche Prosaübersetzungen und -bearbeitungen des Schachbuchs von Jacobus de Cessolis werden als Schachzabelbücher[4][5] bezeichnet.

Das Werk beruht auf von Jacobus de Cessolis gehaltenen Predigten, bei denen er das Schachspiel als Allegorie der Gesellschaft heranzog.[6] Eine seiner literarischen Vorlagen war De regimine principum von Aegidius Romanus.

„Nam in solio positus fuit purpura indutus, quae est vestis regalis, in capite coronam, in manu dextra habens sceptrum, in sinistra habens pilam rotundam. Nam super alios obtinet et accipit dignitate, quod praetendit corona capitis.“[7]

Die Schachfiguren (auf dem für Jacobus Babylon, die Stadt des Lasters und Verbrechens, darstellenden Schachbrett)[8] repräsentieren dabei die einzelnen Stände der Gesellschaft. Entscheidend ist, dass die „edlen“ Figuren (König etc.) alleine nichts ausrichten können und auf die Mithilfe auch der „gemeinen“ Figuren (Bauern) angewiesen sind. Diese werden sogar mit Berufsbezeichnungen (Schmied, Kaufmann, Arzt usw.) genannt, um ihre Rolle zu betonen. Nicht nur das Volk hat also Verpflichtungen gegenüber Adel und Klerus, sondern auch umgekehrt. Daher hat das Werk durchaus gesellschaftskritische Züge, was vielleicht seine große Beliebtheit erklärt.