In seiner Schrift Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie aus dem Jahre 1766 versucht Gotthold Ephraim Lessing, die grundlegenden künstlerischen Unterschiede zwischen bildender Kunst und Literatur herauszuarbeiten.

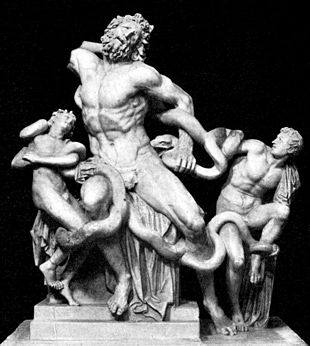

Lessing interpretiert dabei beispielhaft ein Kunstwerk der Antike, die Laokoon-Gruppe, die in den Vatikanischen Museen zu besichtigen ist. Er beschreibt dabei, wie der Künstler den „fruchtbaren Augenblick“ gefunden hat,[1] in dem eine ganze Geschichte, in diesem Fall die Geschichte des Priesters Laokoon und seiner Söhne, besonders aussagekräftig zusammengefasst ist. Der Betrachter kann die Spannung im Geschehen nachempfinden, der Kampf ist in diesem Moment weder gewonnen noch verloren. Es ist eine ambivalente Situation.

Im Widerspruch zum Archäologen und Kunsttheoretiker Johann Joachim Winckelmann legt der Literaturtheoretiker Lessing dar, dass bildende Kunst und Dichtung (i. S. der heutigen Literatur) nicht miteinander vergleichbar seien, wie es bisher in der Tradition des Horaz-Zitats „ut pictura poesis“ („ein Gedicht ist wie ein Gemälde“) gefordert wurde (in der Aufklärung u. a. von Johann Christoph Gottsched, Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger). Lessing betont, die Poesie ordne Worte „aufeinander folgend“ (in der Zeit), während die Malerei/Bildhauerei durch Farben und Formen „nebeneinander“ (im Raum) anordnet. Deshalb „können nebeneinander geordnete Zeichen auch nur Gegenstände, die nebeneinander, oder deren Teile nebeneinander existieren, aufeinanderfolgende Zeichen aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die aufeinander, oder deren Teile aufeinander folgen.“ Die bildende Kunst könne deshalb nur Gegenstände darstellen, die Dichtung nur Handlungen.

Die Malerei/Bildhauerei könne „Handlungen nachahmen, aber nur andeutungsweise durch Körper.“ Andererseits kann die Dichtung auch Körper schildern, „aber nur andeutungsweise durch Handlungen.“ Da die Malerei nur einen Augenblick der Handlung durch den Gegenstand darstelle, müssten Maler „den prägnantesten wählen, aus welchem das Vorhergehende und Folgende am begreiflichsten wird. Ebenso kann auch die Poesie in ihren fortschreitenden Nachahmungen nur eine einzige Eigenschaft der Körper nutzen, und muss daher diejenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite erwecket, von welcher sie ihn braucht.“

Er empfiehlt dem Dichter also, keine ausufernden Beschreibungen eines Gegenstandes, Menschen oder Phänomens abzugeben, sondern die Beschreibung als Handlung darzustellen (er führt hierzu Homers Variante an, der statt der Beschreibung der Kleidung des Agamemnon diesen sich ankleiden lässt, und statt eines Vergleichs zweier Zepter die verschiedenen Geschichten beider gegenüberstellt).

Lessings Abhandlung, die sich auch in die Tradition des Paragone einordnen lässt, erlangte einen außerordentlichen Einfluss auf die bildende Kunst und Kunsttheorie.