Peter (Petrus) Simon Pallas (russisch Пётр Си́мон Палла́с, Pjótr Símon Pallás – * 22. September 1741 in Berlin; † 8. September 1811 ebenda) war ein deutscher, preußischer Naturforscher, Geograph und Entdeckungsreisender. Er wurde 1767 zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg ernannt und unternahm 1768–1774 und 1793/1794, gefördert durch die Zarin Katharina II., Expeditionen durch Sibirien und das südliche Russische Reich. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „Pall.“

Peter Simon Pallas war der Sohn von Simon Pallas (1694–1770), einem Chirurgen am Collegium medico-chirurgicum und erstem Wundarzt der Charité. Er war sprachbegabt und beherrschte Latein, Griechisch, Englisch, Französisch, in späteren Jahren auch Russisch und Tatarisch. Mit 13 Jahren besuchte er Vorlesungen am Collegium medico-chirurgicum, wo er mit 17 Jahren die anatomische Prüfung ablegte.

Weitere Studien führten ihn an die Universität Halle und die Universität Göttingen. Hier nahm er an Vorlesungen in Mathematik und Physik teil. 1760 wurde er an der Universität Leiden mit der Schrift De infestis viventibus intra viventia (Über die Eingeweidewürmer) promoviert. In dieser Arbeit zur Parasitologie der Eingeweidewürmer ging er davon aus, dass die Würmer aus Parasiteneiern entstünden. Trotz mehrerer Veröffentlichungen in der Zoologie gelang es ihm nicht, eine Anstellung als Naturforscher zu finden.

Auf Wunsch seines Vaters sollte er als praktischer Arzt im Siebenjährigen Krieg dienen, doch der Krieg endete vor seiner Einberufung. Deshalb ging er für drei Jahre nach Holland, wo er sich der Ordnung und Beschreibung von Naturaliensammlungen widmete.

Mit 23 Jahren wurde Peter Simon Pallas zum Mitglied der Royal Society gewählt. Im Jahr 1764 wurde er in die Leopoldina aufgenommen. 1777 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften,[1] 1784 zum Mitglied der Royal Society of Edinburgh[2] und 1790 der Académie des sciences[3] in Paris gewählt.

Nach weiterem Drängen des Vaters kehrte er 1767 nach Berlin zurück und erhielt dort die Mitgliedschaft an der Russisch-Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften durch Jacob von Staehlin. Dies brachte ihm einen Konflikt mit seinem Vater ein, jedoch folgte er dem Angebot und erhielt eine Professur für Naturgeschichte in St. Petersburg.

Am 30. April 1767 wurde ihm die Vorbereitung und Leitung einer von fünf Akademie-Expeditionen anvertraut. Diese fand von 1768 bis 1774 statt und führte ihn vom mittleren Ural über Westsibirien zur Kaspischen Senke. Weitere Teilnehmer waren Iwan Bykow, Nikolai Petrowitsch Rytschkow, Nikita Petrowitsch Sokolow sowie Johann Peter Falck und Johann Gottlieb Georgi.

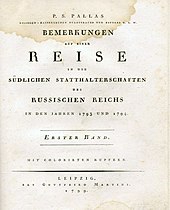

Kaiserin Katharina II. erhoffte sich eine Verbesserung des Ansehens Russlands, daher wurden die Reiseberichte schon während der Expedition vorbereitet. Die erste Auflage erschien als Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs zwischen 1771 und 1776 in drei Bänden mit einem Umfang von insgesamt 2000 Seiten. Durch die rasche Verbreitung wurden mehrere Auflagen und Nachdrucke angefertigt; sie fanden vor allem Verbreitung außerhalb Russlands. Pallas wurde so schlagartig in der wissenschaftlichen Welt und in den Herrscherhäusern überaus bekannt.

Danach stand die Auswertung der Expeditionsdaten und Sammlungen im Mittelpunkt seiner Arbeit. Dies brachte eine Fülle von Veröffentlichungen hervor.

Später finanzierte er eine eigene Expedition, die ihn nach Südrussland und auf die Krim führte. Dies erweckte in ihm den Wunsch, dort zu leben, was ihm durch Landgeschenke der Zarin auch erfüllt wurde. Der Aufenthalt stellte sich jedoch als problematisch heraus, da seine Kräfte durch Rechtsstreitigkeiten, Krankheiten und schlechte Witterungen in den Jahren 1795 bis 1810 aufgezehrt wurden. Er brach den Kontakt zu St. Petersburg ab, so dass er zwar weiterhin Forschungen betrieb, diese jedoch nur verzögert weitergeleitet wurden. In Leipzig erschien 1799 und 1801 ein zweibändiger Reisebericht, der zahlreiche Vorschläge und praktische Anleitungen an die Statthalter in Neurussland und an der Krim enthielt, die teilweise umgesetzt wurden. Sein Reisebericht beeinflusste maßgeblich das Bild des Schwarzmeerraumes in Europa, das zuvor von antiken Texten wie Ovids Epistolae ex Ponto und Heiligenlegenden geprägt gewesen war.

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften nahm Pallas 1808 als auswärtiges Mitglied auf.

Um die Arbeiten an der Zoographia Rosso-Asiatica zu beenden und um die Fertigstellung der Zeichnungen und Druckplatten zu beschleunigen, trennte sich Pallas von seiner Frau und kehrte 1810 mit seinem Enkel und seiner verwitweten Tochter nach Berlin zu seinem Bruder August Friedrich Pallas zurück. Nur wenige Monate später verstarb er dort kurz vor seinem 70. Geburtstag nach intensiver Arbeit an der Zoographia Rosso-Asiatica.

Peter Simon Pallas wurde auf dem Friedhof I der Gemeinde Jerusalems- und Neue Kirche vor dem Halleschen Tor beigesetzt.[4]

Auf Beschluss des Berliner Senats ist die letzte Ruhestätte von Pallas (Grabstelle 111-HW-11) seit 1984 als Berliner Ehrengrab gewidmet. Die Widmung wurde im Jahr 2005 um die übliche Frist von zwanzig Jahren verlängert.[5]

Die eigentliche Grabschrift wurde von Pallas selbst angegeben.[6] Die vollständige Inschrift lautet (mit deutscher Übersetzung):[7]

|

Petrus Simon Pallas / Berolinensis / Eques / Academicus Petropolitanus / multas per terras iactatus / ut naturam rerum indagaret / hic tandem requiescit. / Natus D. XXII. M. Sept. A. MDCCXLI. / Obiit D. VIII. M. Sept. A. MDCCCXI. / Cippum titulumque / ab i[ll]o iussum / Academiae Scient[iae] / Berolinensis et Petropolitana / posuerunt / A. MDCCCLIV. |

Peter Simon Pallas, Berliner Edler, St. Petersburger Akademikus, durch viele Länder gereist, um die Natur zu erforschen, fand hier seine letzte Ruhestätte. Geboren 22. Sept. 1741, gestorben 8. Sept. 1811. Den Grabstein und die von ihm selbst bestellte Inschrift haben die Akademien der Wissenschaften zu Berlin und zu St. Petersburg aufgestellt im Jahre 1854. |

Neben den botanischen, zoologischen, geologischen, geographischen und ethnologischen Forschungsergebnissen berichtet er in seinen Expeditions-Aufzeichnungen auch über eine große Masse von „gediegnen Eisen“ (Originalzitat aus PALLAS 1771–1776: Reiseberichte III, S. 411), von der ihm die Einheimischen erzählten, dass sie im Jahre 1749 beim sibirischen Dorf Ubeisk südlich Krasnojarsk vom Himmel gefallen sei. Der anfangs auch als „Pallas-Eisen“ bezeichnete, später dann als Meteorit anerkannte Sensationsfund spielte eine bedeutende Rolle in dem 1794 erschienenen Buch des Naturwissenschaftlers Ernst F. F. Chladni, der sich damals intensiv mit der Entstehung derartiger „Eisenmassen“ befasste. Heute offiziell „Krasnojarsk“ genannt, stellt dieser historische Meteorit den „Prototyp“ der Pallasite dar, einer nach P. S. Pallas benannten Untergruppe der Stein-Eisen-Meteorite.

Ihm zu Ehren wurden der Mondkrater Pallas, der Asteroid (21087) Petsimpallas, die Gattung Pallasia Scop. aus der Pflanzenfamilie der Süßgräser (Poaceae), die Stadt Pallassowka in Russland und die Pallasstraße mit dem Pallasseum in Berlin-Schöneberg nach ihm benannt. Auch die Pflanzengattungen Petrosimonia Bunge aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae) und Neopallasia Poljakov aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) sind ihm zu Ehren benannt worden.[8]

Reisewerke

weitere