Histoire

La première utilisation connue du papier photographique est due à William Henry Fox Talbot vers 1840. Ses Calotypes étaient réalisés sur papier[1]. Les recherches autour de la photographie par de multiples chercheurs ont conduit à une multitude de procédés dont il est difficile de retrouver les traces. Dans les années 1920, un certain nombre de solutions étaient disponibles pour les amateurs. Certaines à fabriquer soi-même et d'autres fournies par l'industrie.

Les papiers à noircissement direct

Les papiers à noircissement direct noircissaient quand ils étaient exposés à la lumière. Placés dans un châssis vitré sous le négatif puis exposés à la lumière, il était possible de surveiller le noircissement et de l’arrêter par un bain d'hyposulfite de soude au moment opportun. Le résultat est un Tirage contact.

- Le papier salé est le plus ancien. Il consiste en une feuille de papier imbibée d'une solution de sel de cuisine, séchée puis enduite de nitrate d'argent. Le produit sensible ayant tendance à pénétrer dans le papier les tirages sont peu contrastés[2].

- Le papier albuminé évite ce problème grâce à une couche d'albumine déposée avant le dépôt de la couche sensible. Il donne des tirages fins et bien contrastés[2].

- Le papier au citrate est recouvert d'une émulsion d'argent et d'acide citrique (destiné à assurer la conservation de l'argent libre excédentaire dans l'émulsion) dans de la gélatine. Il « rattrapait » facilement des négatifs moyens[3].

- Le papier au collodio-chlorure ou papier à la colloïdine est une émulsion de chlorure d'argent dans du collodion. Il donne des résultats encore plus fins que le papier au citrate. L'émulsion est par ailleurs utilisable sur à peu près n'importe quel support (verre, porcelaine, marbre, etc.)

- Le papier autovireur était un papier au citrate où des sels ajoutés à l'émulsion provoquaient le virage de l'épreuve vers des tons plus chauds. Le Kodak « Kodatone » était le plus connu[3].

- Les papiers au bromure utilisent la même émulsion bromure d'argent gélatine que les plaques et films, ce qui leur confère une rapidité sans commune mesure avec celle des autres papiers. L'usage du châssis-presse exposé à la lumière solaire devient impossible et apparaissent les « tireuses automatiques » (dont l'automatisme est assez sommaire puisqu'il consiste à allumer une lampe électrique dans une boite de bois fermée par une vitre sur laquelle sont posés le négatif et le papier sensible)[4].

- Le papier gélatino-chlorure est beaucoup moins sensible et peut se manipuler à la lumière d'une bougie. Le papier Kodak « Velox » est un gélatino-chlorure et donne d'excellents résultats[5].

Papiers à image latente

Les papiers à noircissement avaient le défaut de leur qualité : leur faible sensibilité permettait une manipulation simple en lumière atténuée mais les temps d'exposition étaient très voire trop longs.

- Le papier au ferro-prussiate est un papier enduit de sel ferrique. Exposé à la lumière, il se transforme en sel ferreux ce qui donne une image très pale renforcée et fixée par un passage dans une solution de prussiate rouge de potassium (voire d'eau pure pour certaines fabrications du papier). Le résultat prend une coloration bleue. C'est ce papier qui était utilisé pour le tirage des plans techniques couramment appelés « bleus » où on utilisait un dessin sur calque comme négatif[6].

- Le papier au platine donne une image faiblement visible qui doit être développée dans une solution très chaude d'oxalate neutre de potassium dont l'action est stoppée par un bain chaud d'eau et d'acide chlorhydrique durant cinq minutes environ avant de laver et sécher. Le résultat est inaltérable[6].

- Le papier au charbon est basé sur la propriété des matières organiques qui, mélangées à des bichromates alcalins, deviennent insolubles dans l'eau chaude proportionnellement à l'intensité de la lumière à laquelle elles ont été exposées. Dans la pratique, on incorpore à de la gélatine bichromatée un colorant réduit en une poudre très fine. Le durcissement se produisant depuis la surface un bain d'eau chaude ne laisserait que les noirs francs puisque les demi teintes reposant sur une gélatine non durcie serait évacuée en même temps. Il faut, avant ce bain, transférer l'image sur un papier "simple transfert" puis, après révélation procéder à un second transfert sur un papier "double transfert" qu'une mince couche de gélatine rend collante quand elle est tiède[7].

- Le papier Artigue ou Fresson permet d'éviter les deux transferts au prix d'une séquence de développement guère moins compliquée[8].

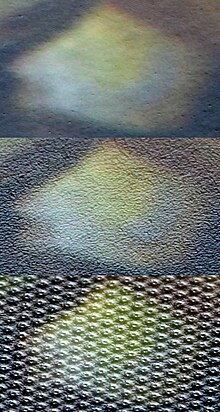

- La gomme bichromatée consiste à étaler sur une feuille de papier un mélange de gomme arabique, de colorant et de bichromate de potasse. Le papier ainsi obtenu est ensuite développé à l'eau. Le procédé ainsi décrit semble simple mais il semblerait que les causes d'échecs soient aussi nombreuses que variées[9].

- Le papier au bromure d'argent et chlorure d'argent est le papier commercialisé actuellement.