La didattica (dal greco διδάσκω, cioè "insegnare") indica la teoria e la pratica dell'insegnamento. Si può dividere in didattica generale, che riguarda i criteri e le caratteristiche generali della pratica educativa, e in didattica speciale che riguarda invece i singoli insegnamenti o le diverse caratteristiche (età, capacità specifiche, ambiente) dei soggetti dell'apprendimento.[1]

Storia

[modifica | modifica wikitesto]Età antica

[modifica | modifica wikitesto]Il termine didattica affonda le sue origini nel greco didàskein, che sta ad indicare l'acquisizione della pratica dell'insegnamento e del mostrare.[2] Nella Grecia arcaica il poema didascalico si poneva come obiettivo quello di istruire le persone attraverso la narrazione; un esempio è il poema di Esiodo Le opere e i giorni.[3] Per quanto concerne invece il latino tardo, possiamo trovare il termine didascalicus che significa “fatto ammaestrare”;[4] è solo però nel 1554 che troviamo per la prima volta il termine didactique come aggettivo.

Con Socrate si afferma il metodo del dialogo (maieutica) grazie al quale si aiuta il discepolo a far emergere conoscenze che ha già dentro di sé. Tutto ciò verrà applicato successivamente nell'Accademia Platonica.[5]

Dal Medioevo al XIX secolo

[modifica | modifica wikitesto]Per quanto riguarda invece le scuole del primo Medioevo, esse si ponevano come obiettivo l'istruzione cristiana dei monaci e dei chierici. Le lezioni erano caratterizzate dalla lettura da parte del maestro di testi, mentre l'alunno doveva ascoltare e memorizzare.[6]

Nel Seicento, una figura di notevole influenza è Comenio. Quest'ultimo, convinto che l'educazione fosse uno dei principali strumenti in grado di garantire la pacifica convivenza tra gli uomini, introdusse grandi cambiamenti e innovazioni nell'insegnamento, gettando le basi della didattica moderna. Cercò infatti di sviluppare una formazione completa della persona e, per garantire un'istruzione a tutti, cercò di collegare le scuola a un'organizzazione centrale e distribuita meglio sul territorio; cercò anche di guidare i maestri alla conoscenza della didattica e si impegnò per sviluppare specifiche strategie didattiche ed educative.[7] Dopo Comenio, Locke concepisce la mente come una tabula rasa e solo l'esperienza è in grado di riempirla di nozioni; nella sua opera Pensieri sull'educazione si occupa della formazione del gentleman e dà particolare importanza alle discipline, alla motivazione e alla curiosità nel bambino.[8]

Nel Settecento Rousseau sposta l'attenzione sul soggetto che è destinatario dell'insegnamento. Nell'Emilio parla della necessità di ricorrere ad una metodologia basata su un'educazione che cerchi di eliminare tutte le cattive influenze date dalle circostanze. Il maestro in questo caso vede ridefinito il suo ruolo poiché diventa in grado di motivare, stimolare la curiosità, rispettando allo stesso tempo i bisogni e i tempi del soggetto. Nonostante questo suo pensiero innovatore, Rousseau non è in grado di influenzare la pratica educativa del tempo basata su regole e sanzioni.[9]

Età contemporanea

[modifica | modifica wikitesto]Per quanto riguarda la pedagogia dei primi del Novecento, una figura di particolare importanza è Piaget, che studia lo sviluppo cognitivo del bambino.[10]

Una figura influente dell'Attivismo è quella di Dewey, il quale getta le basi per la sperimentazione di diverse esperienze educative in cui si dà grande importanza all'educando ed alla sua individualità.[11] La scuola attiva infatti mette il bambino al centro di qualsiasi interesse, dando quindi spazio ad un suo laissez faire.[12]

Nel 1954 Skinner diede vita all'istruzione programmata.[13] Skinner è il più importante esponente del Comportamentismo; l'autore sostiene infatti che si può studiare solo il comportamento esterno.[14] Egli afferma inoltre che è necessario applicare i principi conoscitivi dell'apprendimento (tra cui il rinforzo positivo) alla didattica nei suoi diversi modi d'uso.[15] Di notevole rilievo sono anche i contributi teorici che derivano dalla Gestalt (Wertheimer, Koffka e Kohler) che sostiene che i soggetti non reagiscono solo ad un insieme di dettagli distinti, ma ad una complessa struttura di stimoli. Da quest'ultima corrente di pensiero derivano poi tutta una serie di studi sulle caratteristiche percettive e strutturali che influenzeranno anche il problem solving, il pensiero creativo e tutte le ricerche sulle dinamiche e sul clima di gruppo.[16]

Per quanto concerne invece il piano della psicologia clinica e della personalità, fondamentale è stato il contributo di Rogers, Maslow, Shannon, Weaver e la Scuola di Palo Alto (Bateson, Watzlawick) la quale elabora cinque assiomi delle comunicazioni.[17]

Nel Sessantotto assumono una grande importanza diversi apporti culturali come quello della Scuola di Francoforte (Marcuse, Adorno, Horkheimer) che sosteneva metodologie antiautoritarie e dava particolare importanza alla funzione ideologica della formazione, e il condizionamento in quest'ultima dei fattori socioculturali, come ad esempio il linguaggio.[18]

Durante gli anni Settanta, il cognitivismo si afferma sempre di più arricchendosi di nuove connotazioni.[19] Si avverte anche la necessità di creare nuovi modelli e teorie sulla mente e sull'intelligenza; basta ricordare infatti Gardner con la sua teoria delle intelligenze multiple.[20]

Fondamentale è anche ricordare quella corrente di pensiero chiamata oggi Costruttivismo. Quest'ultima sposta l'interesse dall'allestimento curricolare e dalla sua organizzazione lineare-sequenziale, all'allestimento di comunità ed ambienti per l'apprendimento. All'interno del Costruttivismo si sviluppano a sua volta diversi filoni di pensiero, tra cui l'indirizzo socioculturale di derivazione vygotskijana per cui l'apprendimento si genera come processo di interazione ossia un percorso che va dall'esterno verso l'interno o, in altre parole, dai processi sociali all'individuo. L'interazione rappresenta inoltre la premessa per dare vita al pensiero e da cui ha origine anche il linguaggio. Per quanto concerne invece gli anni Novanta, si sviluppano le reti telematiche e il cyberspazio che permettono di dar via ad una riflessione teorica che si pone come obiettivo l'elaborazione di nuovi modelli di produzione del sapere, creando però allo stesso tempo delle criticità che riguardano il settore della formazione. Da un punto di vista Internet ha infatti permesso la creazione di nuovi spazi di interazione e comunicazione che hanno dato origine ad un'intelligenza collettiva, ma dall'altro si sono prodotte nuove forme di esclusione tra chi riesce a trarre vantaggi da questa nuova forma di comunicazione e chi no.

Un sistema di insegnamento attraverso il computer, con lo stesso comportamento di un insegnante reale prende il nome di Intelligent Tutoring System.

Descrizione

[modifica | modifica wikitesto]La didattica è la scienza della comunicazione e della relazione educativa. L'oggetto specifico della didattica è lo studio della pratica d'insegnamento, l'organizzazione razionale dei metodi e delle azioni tese all'ottenimento di un efficace progetto educativo. La strategia didattica concerne in che modo si debba insegnare, dando uno scopo all'insegnamento; chi insegna (docente) avrà la capacità di trasmettere in modo esatto il proprio messaggio, facilitando l'apprendimento dell'allievo (discente). Come è possibile questo? È possibile grazie ad un processo di educazione autogestito, poiché educare significa far venir fuori se stessi ed il docente ha il compito di far comprendere al discente di essere se stesso attraverso il "non fare", quindi a scoprirsi, a mostrarsi così come si è, manifestando la propria autenticità. L'educatore non ostacolerà il processo di maturazione autogestita del discente (auto-insegnamento) poiché, sarà il primo ad essere autentico con i suoi alunni.

Scopo della teoria didattica è:

- il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente

- il miglioramento dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza (diminuzione dei tempi e delle energie) dell'apprendimento dell'allievo.

In teoria e in pratica esistono varie didattiche a seconda delle discipline oggetto d'insegnamento, dell'età del discente, del contesto educazionale, e così via. Vi è, ad esempio, una didattica del maestro diversa dalla didattica del professore. A livello più pratico ed in parte meno consapevole, vi è un'azione didattica anche da parte di coloro che insegnano un determinato saper fare, un mestiere, un'arte, o un compito anche semplice, ma il termine didattica è per lo più riferito ad un'azione consapevole, intenzionale, pianificata e fondata su un apparato teorico pedagogico o filosofico. La didattica quindi anche come arte della semplificazione e della relazione, ma anche metodo consapevole della sperimentazione e della ricerca educativa.

In essa è presente il rapporto insegnante-allievo, per cui molti parlano del processo di insegnamento/apprendimento come di un processo unico, anche se al suo interno si possono rilevare vari aspetti. Se, in quanto teoria, la didattica riceve i contributi di tutte le scienze educative e dello sviluppo delle scienze specifiche oggetto di insegnamento, in quanto pratica implica l'esperienza e l'intervento umano. Essa implica il rapporto vivo tra due persone in quanto tali, quindi, irriducibili al ruolo astratto di discente e docente poiché in realtà, entrambe le persone coinvolte insegnano e imparano contemporaneamente. La didattica comprende sia l'ambito scolastico, dove di norma opera il docente, sia l'ambito extrascolastico. Ogni situazione in cui si organizzano azioni finalizzate intenzionalmente all'apprendimento è una situazione didattica. Un tempo si riteneva che il campo della didattica fosse limitato esclusivamente all'ambito scolastico; oggi invece ogni ambiente necessita di un'azione formativa, finalizzata al controllo dei cambiamenti e delle trasformazioni: ogni momento della vita umana è toccato dall'apprendimento continuo, e necessita di azioni didattiche continue. Le diverse strategie didattiche riguardano il modo in cui si deve insegnare e con che metodi, dando uno scopo all'insegnamento: chi insegna (docente) dovrà avere la capacità di trasmettere il proprio messaggio, facilitando l'apprendimento all'allievo (discente). Le diverse strategie della didattica si avvalgono di procedure che integrano metodi qualitativi e quantitativi; adottano strumenti di osservazione, valutazione, misurazione, narrazione, descrizione, con una pluralità di metodi, dalle procedure classiche a quelle sperimentali. Quello che si può apprendere con la didattica sono nozioni e conoscenze (know what), capacità e abilità (know how), significati e valori (know why).

La didattica non solo tiene conto dell'inseparabile interazione fra insegnamento ed apprendimento, ma anche, più in generale, del contesto educativo e, quindi, degli strumenti che possono favorirne l'organizzazione in direzione di una facilitazione dei processi di apprendimento. Alcuni pedagogisti (fra i quali, Andrea Canevaro, Paolo Zanelli, Vittorio Severi, Giampietro Lippi, che si rifanno, direttamente o indirettamente, alla pedagogia istituzionale), in questa direzione, hanno posto, in particolare, attenzione all'organizzazione del contesto educativo, elaborando anche specifici strumenti per la sua organizzazione (strumenti organizzatori del contesto educativo), fra i quali lo sfondo integratore, che si è diffuso in Italia, soprattutto, nell'ambito dei nidi e delle scuole d'infanzia.

Tra i temi che la ricerca sulla didattica affronta vi sono:

- la psicologia dei discenti,

- la preparazione psicologica dei docenti,

- i problemi della motivazione allo studio e i problemi di valutazione dei discenti e dei risultati,

- le influenze sul processo di insegnamento/apprendimento del contesto culturale e sociale,

- il tema degli strumenti e dei sussidi più utili da usare,

- l'influenza del contesto educativo e le modalità di organizzazione dello stesso.

La didattica generale si suddivide in varie didattiche disciplinari, come la didattica della matematica o delle scienze, la glottodidattica (o didattica delle lingue), la didattica della storia e della geografia.

Strategie didattiche

[modifica | modifica wikitesto]Esistono varie didattiche a seconda delle discipline oggetto d'insegnamento, dell'età del discente e del contesto educazionale. Ogni strategia ha i suoi punti di forza e va scelta in base all'intervento didattico che si intende realizzare, non esiste a priori uno stile ottimale per l'istruzione.

Una variabile importante è l'età dei soggetti coinvolti: all'età si lega la capacità di autocontrollo e le capacità cognitive; approcci basati sulla cooperazione, sull'autovalutazione, sul dialogo e sulla condivisione delle esperienze danno valore ai soggetti adulti. Offrire ambienti troppo aperti, che lasciano molta libertà di scelta a soggetti molto giovani, può essere dispersivo e non produttivo.

Considerando l'andamento del tempo, rimane più funzionale nel contesto scolastico partire da una maggiore direttività verso una sempre maggiore autonomia, man mano che crescono e si affermano le capacità di autoregolazione nel rispetto del conseguimento degli scopi stabiliti per un certo gruppo classe.

Tipi di strategie

[modifica | modifica wikitesto]Sono diverse le formulazioni su cui la didattica può focalizzare l'attenzione: oggetto, in cui vi è trasmissione di contenuti nell'insegnamento; soggetto, dove invece si guarda al rapporto tra due persone; intenzioni, che motivano l'insegnante; e organizzazione, in cui è fondamentale il contesto, dove emergono le caratteristiche particolari delle diverse organizzazioni in cui si pratica l'insegnamento.

- Oggetto: quando l'attenzione si focalizza sull'oggetto, l'insegnamento può avvenire in forme simili, pur cambiando l'oggetto dell'insegnamento stesso. Ad ogni modo l'insegnamento non si esaurisce nell'oggetto di riferimento pur dovendosi adattare ad esso. L'oggetto dell'insegnamento deve essere materia d'iniziativa per essere tale, in modo da diventare qualcosa di insegnato, partendo da una fonte materiale o mentale. Anche se l'insegnamento fosse solo trasmissione di qualcosa, si coglie il significato della trasmissione, non il mezzo tramite cui avviene.

- Soggetto:focalizzando l'attenzione sui soggetti dell'insegnamento, questo viene visto come una relazione: non significa stabilire cosa fa ciascun soggetto ma si guarda ai requisiti di ciascun ruolo; per quanto i ruoli possano darsi per scontati o essere già stabiliti (come in un role playing) sono i cambiamenti che producono l'azione (sia che siano introdotti per calcolo che per estro dei soggetti stessi.

- Intenzioni: guardando alle intenzioni dell'insegnamento, è il fine che si vuole raggiungere che subordina a sé l'insegnamento. Le intenzioni, sia che vengano decise prima (come desiderio da raggiungere), sia che vengano decise dopo (quando sono valutati in base ai risultati raggiunti), sono sempre esterne, come dovrebbe sempre essere un punto di riferimento dell'azione: le intenzioni sono cioè l'approdo a cui mira l'insegnamento, più o meno consapevolmente.

- Istituzioni e organizzazioni: queste hanno il compito di porre le condizioni perché le operazioni di insegnamento possano realizzarsi come eventi significativi: le organizzazioni/istituzioni pongono con le loro strutture, le loro regole costitutive i vincoli, materiali e simbolici, dell'insegnamento.

Possono esserci istituzioni formali (come la scuola), informali e non-formali, ma nonostante le diverse modalità è sempre insegnamento.[21]

Scelta delle strategie

[modifica | modifica wikitesto]La didattica fa utilizzo di diverse strategie, che entrano a far parte a loro volta dei modelli di istruzione. Classificare queste categorie non è semplice, ma si può cercare di raccoglierle in base a diversi criteri: basarsi sul ruolo del docente, su sostegni quali tutor, supporti tecnologici.

Le strategie più classiche sono (elencante da quelle più centrate sul docente a quelle centrate sul discente):

- Lezione frontale: è la forma di didattica più utilizzata e più antica. La tipica lezione frontale è quella in cui l'insegnante espone in maniera unidirezionale gli argomenti; il passaggio di nozioni fa leva solo sull'esclusiva capacità di farsi ascoltare del docente.

- Dimostrazione: è l'insegnante in prima persona a dare dimostrazione pratica di come si usa un certo strumento o come si applica una procedura. Autori quali Gardner, Collins e Newman hanno trattato ampiamente dell'apprendimento tramite imitazione.

- Approccio tutoriale: si basa sulla presentazione all'allievo di un certo numero di informazioni chiedendo dei riscontri, sulla possibilità, da parte dell'allievo, di verificare immediatamente l'esattezza della risposta, e sulla possibilità di regolare l'apprendimento in base alla capacità dello studente, creando quindi un apprendimento individualizzato.

- Discussione: consiste in un confronto di idee tra due o più persone (formatore-allievo e tra allievi). La discussione fonda le sue origini nella maieutica di Socrate, che si basa su un processo dialettico di avvicinamento alla verità attraverso il dialogo. Nella discussione il ruolo del formatore si sposta da quello di guida a quello di facilitatore, il cui compito non è passare le conoscenze ma aiutare lo studente nelle sue attività.

- Studio del caso: è una strategia metodologica che si basa su riflessioni riguardo ad una situazione reale o verosimile, su cui vanno formulate ipotesi e possibili soluzioni; lo scopo dello studio del caso è porre l'allievo davanti a scenari molto vicini a situazioni in cui potrebbe trovarsi poi nella vita reale.

- Apprendimenti di gruppo: forme di apprendimento basate sia sulla collaborazione sia sul sostegno reciproco, sotto forma di tutoraggio tra pari e insegnamento reciproco.

- Problem solving: riguarda i casi in cui il soggetto desidera passare da uno stato dato ad uno desiderato, e ci si attiva per raggiungerlo. Il termine sta a indicare il processo cognitivo che si avvia per analizzare il problema e trovarne la soluzione. Il problem solving si trova al centro sia della tradizione deweyana sia di quella gestaltica, fondando strategie didattiche basate sull'apprendimento per scoperta o per insight (intuizione).[22]

- Simulazione: viene proposta una situazione concreta in un ambiente predeterminato e protetto, permettendo agli allievi di imparare senza correre rischi.

- Role playing: tipo particolare di simulazione, in cui i partecipanti diventano gli attori della situazione rappresentata con ruoli attivi, identificandosi in specifici personaggi e in determinati contesti. Quello che si apprende nel role playing è il comportamento, vero obiettivo dell'apprendimento.

- Progetto: rappresenta un'integrazione di tecniche. I riferimenti classici sono Dewey e alcuni rappresentanti dell'attivismo come Kilpatrick.

- Brainstorming : è il metodo più libero per permettere di esporre le proprie opinioni e idee. L'esempio più classico è quello del brainstorming (tempesta di idee): ci si esprime liberamente intorno ad un tema predeterminato. Questo metodo permette di esprimersi liberamente, l'unico vincolo sono l'aderenza al tema prefissato e non criticare gli altri.

- Tinkering: forma di apprendimento informale in cui si impara facendo. Questo metodo incoraggia a sperimentare, stimola l'attitudine alla risoluzione dei problemi e insegna a lavorare in gruppo, a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo, un po' come succede con altri metodi pratici come il coding e la robotica educativa.

- Didattica aperta: metodologia didattica che pone gli studenti al centro della funzione didattica, non solo come fruitori di contenuti, ma anche come produttori e partecipanti attivi alla creazione dei contenuti. In tal senso, il docente assume una figura simile ad un moderatore, che assicura la fluidità della discussione e mantiene il senso didattico delle interazioni. Questo tipo di didattica è spesso associata all'Imparare facendo.

Campi della didattica

[modifica | modifica wikitesto]Campi di applicazione formali

[modifica | modifica wikitesto]- La didattica scolastica è la forma più nota di didattica, generalmente si rivolge a giovani e bambini. I tratti distintivi di tale didattica riguardano il legame instauratosi tra docente e allievo; l'astrazione dai contesti reali dell'apprendimento; la valutazione del profitto da parte del docente e la realizzazione di un percorso di apprendimento di tipo curricolare. Nel corso del tempo la didattica scolastica ha subito delle modificazioni non solo in campo etico, sociale e psicologico, ma anche negli atteggiamenti e comportamenti dei giovani nativi digitali.[23]

- La didattica universitaria è caratterizzata da un crescente interesse per il mondo della ricerca e dei saperi disciplinari. Nuove tipologie d'insegnamento si affiancano a quelle tradizionali, ossia corsi intensivi o compatti, ricerche guidate e corsi on-line in particolare l'e-learning.[24] Altri programmi come l'Erasmus, esperienze di stage ma anche la stessa didattica tutoriale possono creare occasioni di scambio, confronto con altre realtà istituzionali contribuendo ad accrescere la propria identità professionale.[25]

- La didattica nelle organizzazioni si occupa di sviluppare l'apprendimento individuale e attraverso quest'ultimo di potenziare quello collettivo. la didattica nelle organizzazioni rappresenta un elemento di formazione strategico per la competitività delle imprese e lo sviluppo di competenze da parte del lavoratore. In questo ambito compaiono nuovi concetti come: Apprendimento organizzativo o “organizzazione che apprende”. Questa tipologia di didattica viene adottata da professionisti quali: mentor, coach e tutor.[26]

Campi di applicazione non formali

[modifica | modifica wikitesto]- La didattica extrascolastica rappresenta il campo di azione formativa che si avvale delle risorse culturali a disposizione degli studenti. Ogni esperienza extrascolastica rappresenta una modalità di apprendimento che porta ad un miglioramento della qualità della vita, favorendo lo sviluppo delle relazioni ed accrescendo l'autonomia del soggetto.

- La didattica degli adulti si rivolge ai giovani, agli adulti e agli anziani. Solitamente favorisce l'autonomia e l'autorealizzazione dei soggetti coinvolti in apprendimenti centrati sulle proprie esperienze o sui momenti di vita quotidiana. Una concezione di grande rilevanza parlando di didattica degli adulti e in particolare di trasformazione dei ruoli, è il concetto di “facilitatore dell'apprendimento” coniato da Carl Rogers.[27]. Il ruolo delle associazioni nella didattica degli adulti è quello di sostenere l'apprendimento favorendo l'acquisizione di competenze sulla base delle esperienze sviluppatesi nei diversi contesti.

Campi di applicazione trasversali

[modifica | modifica wikitesto]

- La didattica speciale si occupa dell'inserimento dei portatori di disabilità; solo in tempi recenti ha ampliato il suo campo di azione anche verso i soggetti che presentano difficoltà nell'apprendimento. Negli ultimi anni si parla di “didattica speciale dell'integrazione o inclusiva” diretta a favorire l'integrazione di questi ultimi.[28]. La didattica speciale contribuisce a rafforzare l'identità personale del soggetto creando occasioni di emancipazione e di integrazione sociale evitando le esperienze di insuccesso.

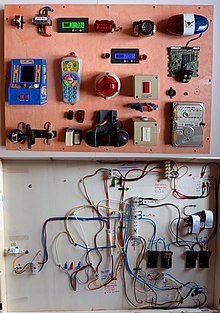

- La didattica tecnologica è rappresentata da due aree principali: la prima che rimanda all'Educational Technology[29], la seconda relativa alla Media Education[30][31][32]. La didattica tecnologica organizza nuovi campi di apprendimento on-line, rivolti soprattutto alla formazione professionale, universitaria e adulta. L'e-learning rappresenta un nuovo campo operativo adottabile sia in maniera esclusiva che blended, cioè caratterizzata da momenti di lavoro in presenza ed altri a distanza con l'uso della rete.[33]

- La didattica interculturale crea situazioni di incontro e integrazione tra le varie entità etniche, religiose, economico e sociali, in base ad una prospettiva internazionalizzata. Questa tipologia di didattica si propone di promuovere interventi verso i gruppi ospitanti e verso gli immigranti organizzando momenti di conoscenza reciproca e fornendo gli strumenti necessari all'integrazione. Gli insegnanti in tal caso adottano nuove modalità di lavoro per superare stereotipi e pregiudizi, in modo da trasmettere ai giovani i valori su cui si deve fondare la società multietnica.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Enciclopedia Italiana Treccani

- ^ Giovanni Bonaiuti Fondamenti di didattica, Roma, Carocci, 2007

- ^ Esiodo, Le opere e i giorni

- ^ Per vedere il termine spiegato più ampiamente consulta il testo Vocabolario italiano-latino compilato dall'abate Giuseppe Pasini ad uso della gioventù datasi allo studio della lingua latina nel quale si contengono i modi di dire ed i proverbi più eleganti e difficili dell'una e dell'altra lingua ed inoltre le favole de' poeti, ed i nomi geografici che si leggono negli ottimi latini autori, Volume 1; P. A. Molina

- ^ La dottrina di Socrate secondo Senofonte, Platone ed Aristotele: Memoria premiata dalla R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli nel Concorso dell'anno 1869

- ^ per approfondire il tema consulta il testo Istruzione e educazione nel Medioevo, Carla Frova, Loescher, 1973

- ^ per ulteriori approfondimenti consulta il testo Filosofia dell'Educazione, Raffaele Mantegazza, Pearson Italia S.p.a., 1998

- ^ Per comprendere meglio il pensiero di Locke vedi testo Pensieri sull'educazione, John Locke, La Nuova Italia, 1974

- ^ Si consiglia di consultare il testo Rousseau Emilio, con un saggio di Claude Lévi-Strauss, I edizione Oscar grandi classici maggio 1997

- ^ Per ulteriori informazioni sul pensiero di Piaget consultare il testo Psicopatologia del bambino, Daniel Marcelli, Elsevier srl, 2009

- ^ Per approfondire il tema vedi testo “Profilo delle teorie moderne dell'educazione”, Fabrizio Ravaglioli, Armando Editore, 1999

- ^ per ulteriori informazioni vedi il testo Pedagogia del gioco e dell'apprendimento. Riflessioni teoriche sulla dimensione educativa del gioco, Rosa Cera, FrancoAngeli, 2009.

- ^ si consiglia di consultare il testo Profilo delle teorie moderne dell'educazione, Fabrizio Ravaglioli, Armando Editore, 1999.

- ^ "Comportamento organizzativo", Robert Kreitner, Angelo Kinicki Apogeo Editore, 2004

- ^ La dottrina di Socrate secondo Senofonte, Platone ed Aristotele: Memoria premiata dalla R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli nel Concorso dell'anno 1869

- ^ si consiglia di consultare il testo: Iniziazione alla Gestalt. L'arte del con-tatto, Serge Ginger Edizioni Mediterranee, 2005.

- ^ Per approfondire il vedi il testo Psicologia della comunicazione. Un manuale introduttivo, Valeria Verrastro, Franco Angeli, 2007.

- ^ vedi testo La teoria critica della Scuola di Francoforte: diagnosi della società contemporanea e dialogo critico con il pensiero moderno, Umberto Galeazzi, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000.

- ^ Si consiglia di consultare il testo Verso una sintesi fra cognitivismo e psicoanalisi. Teoria e tecnica del lavoro psicoterapeutico, Claudio Lalla Franco Angeli, 1996.

- ^ Vedi testo Educazione e sviluppo della mente. Intelligenze multiple e apprendimento, Howard Gardner, Edizioni Erickson, 2005.

- ^ Elio Damiano, L'Azione didattica: per una teoria dell'insegnamento, Roma, Armando, 1999

- ^ Per approfondire Roberto Chiappi, "Problem Solving nelle organizzazioni: metodi e strumenti da Mosè a Mintzberg", Springer, 2006

- ^ La definizione viene coniata da Mark Prensky, indica la generazione di nati (negli Stati Uniti) dopo il 1985, anno in cui si arriva ad una diffusione di massa del pc e dei primi sistemi operativi Windows. In Italia invece si parla di nativi digitali solo a partire dalla fine degli anni Novanta, quando computer e internet sono entrati nella vita di tutti.

- ^ Chiara Laici, Nuovi ambienti di apprendimento per l'e-learning, Perugia, Morlacchi, 2007

- ^ Angela Perucca, Le attività di laboratorio e di tirocinio nella formazione universitaria, Roma, Armando, 2005

- ^ Un futuro di vita. Transizione attiva dal lavoro al pensionamento, Giorgio Vitrotti, Franco Angeli, 1999, in particolare pg. 36- 37

- ^ Apprendimento permanente e educazione. Una lettura pedagogica: Una lettura pedagogica, Secci, Franco Angeli, 2003

- ^ Il silenzio come possibilità per una didattica speciale, Laura Arcangeli, Perugia, Morlacchi, 2009

- ^ Tecnologie della comunicazione e metodologie eLearning in università. Un processo evolutivo per le scienze umane, Monica Parricchi, Coll; Vita e Pensiero, 2004

- ^ La Media Education è un'attività educativa con lo scopo di sviluppare nei giovani informazione e comprensione critica riguardo alla natura e alle categorie dei media, le tecniche che usano per produrre i messaggi che veicolano, i generi e i linguaggi. (Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione, MED)

- ^ TODINO M. D., Di Tore S., De Simone G. (2020). Media Education e formazione docenti: contestualizzare le esperienze videoludiche dei propri studenti., in STUDI SULLA FORMAZIONE, vol. 23, ISSN 2036-6981, doi: 10.13128/ssf-11625.

- ^ TODINO M (2019). Simplexity to Orient Media Education practices. DIFFERENZE, vol. 8, p. 1-116, ROMA:Aracne Editrice, ISBN 9788825523751.

- ^ David Buckingham, Media education. Alfabetizzazione, apprendimento e cultura contemporanea, Trento, Centro Studi Erickson, 2006

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Enciclopedia Italiana Treccani

- Giovanni Bonaiuti, Antonio Calvani, Maria Ranieri, Fondamenti di didattica, Roma, Carocci, 2007

- Elio Damiano, L'Azione didattica: per una teoria dell'insegnamento, Roma, Armando, 1999

- Cosimo Laneve, Per una teoria della didattica: modelli e linee di ricerca, Brescia, La Scuola, 1997

- Cosimo Laneve, La didattica fra teoria e pratica, Brescia, La Scuola, 2003

- Raffaella Perugini, Per una storia della didattica e dell'educazione, Perugia, Morlacchi, 2001

- Fiorino Tessaro, Metodologia e didattica dell'insegnamento secondario, Roma, Armando, 2002

- Marcella Labruna,Didattica e fruizione,in Il teatro greco romano di Catania e gli spettacoli nell'antichità, Siracusa, Saturnia, 2013

- Luigi M.Sicca, F.Piro et.al., Sfide didattiche. Il pensiero critico nella scuola e nell'università, puntOorg International Research Network, Napoli, Editoriale scientifica, 2018 ISBN 978-88-9391-274-7.

- Aldo Domenico Ficara: https://www.tecnicadellascuola.it/tinkering-lapprendimento-informale-in-cui-si-impara-facendo

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]- Apprendimento basato sui problemi

- Apprendimento cooperativo

- Coeducazione

- Debate

- Didattica a distanza

- Didattica della storia

- Educazione

- Educazione omogenea

- Insegnamento

- E-learning

- Paideia

- Pedagogia

- Progetto educativo

- Sfondo integratore

- Strumenti organizzatori del contesto educativo

- Teoria

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikizionario contiene il lemma di dizionario «didattica»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «didattica» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla didattica

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla didattica

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- didàttica, su sapere.it, De Agostini.

- TerritorioScuola INFORMAZIONE - Didattica, Reti, Ricerche, su territorioscuola.com. URL consultato il 6 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 10 luglio 2011).

- Imparare con Twitter, su segnalazionit.org. URL consultato il 4 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 13 novembre 2011).

- L'approccio cooperativo nell'apprendimento in rete, su fc.didacta.com. URL consultato il 29 febbraio 2012 (archiviato dall'url originale il 17 febbraio 2013).

- Ricordo e immaginazione - Introduzione didattica all'arte della memoria Archiviato il 14 maggio 2015 in Internet Archive., di Paolo Fabiani - Firenze, LibriLiberi, 2011.

- Roberto Parisini, Tra fonti e rete. Una riflessione su strumenti e funzioni della didattica tra ricerca storiografica e internet - Intervista a Mario Pinotti, su Storia e Futuro, Aprile 2004. URL consultato il 30 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 14 dicembre 2013).

- https://www.academia.edu/6564880/Il_teatro_greco_romano_di_Catania_e_gli_spettacoli_nellantichita

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 7627 · GND (DE) 4070463-4 · BNE (ES) XX4576355 (data) · BNF (FR) cb12331675c (data) |

|---|