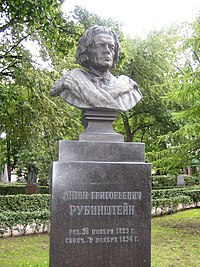

Anton Grigorjewitsch Rubinstein (russisch Антон Григорьевич Рубинштейн, wiss. Transliteration: Anton Grigor'evič Rubinštejn; * 16.jul. / 28. November 1829greg. in Wychwatinez, Gouvernement Podolien; † 8.jul. / 20. November 1894greg. in Peterhof bei Sankt Petersburg) war ein russischer Komponist, Pianist und Dirigent.

Er ist der Bruder des Pianisten und Komponisten Nikolai Rubinstein.

Rubinsteins jüdische Eltern (der Vater stammte aus Bessarabien, die Mutter aus dem preußischen Breslau) entschieden sich 1831 aus politischen und wirtschaftlichen Gründen zur Konversion zum russisch-orthodoxen Christentum. Als Rubinstein drei Jahre alt war, siedelte die Familie nach Moskau über. Der Vater (1807–1847) betrieb dort eine Bleistiftfabrik, war literarisch interessiert und sprach – wie Rubinstein auch – russisch, deutsch und französisch. Die Mutter Kalerija Christoforowna (geb. Löwenstein; 1807–1891) war Lehrerin an einem kaiserlichen Erziehungsinstitut und selbst eine ausgezeichnete Klavierspielerin. Die verzweigten nationalen und religiösen Wurzeln führten dazu, dass der Künstler später einmal klagte:

„Den Juden bin ich ein Christ, den Christen ein Jude; den Russen bin ich ein Deutscher, den Deutschen ein Russe, den Klassikern ein Zukünftler, den Zukünftlern ein Retrograder u.s.w. Schlußfolgerung: ich bin weder Fisch noch Fleisch – ein jammervolles Individuum.“[1]

In Moskau erhielt Rubinstein den ersten Klavierunterricht von seiner Mutter und komponierte, in einer ausschließlich auf die Musik gerichteten Ausbildung zum stetigen Üben angehalten, mit fünf Jahren sein erstes Musikstück. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Begabung erhielt er ab 1837 kostenlosen Unterricht bei Alexander Villoing, dem damals angesehensten Klavierlehrer Moskaus, der seinem Schüler neben dem Wissen um spieltechnische Abläufe auch eine umfassende Musikerziehung vermittelte.

Am 11. Juli 1839 gab Rubinstein als Neunjähriger sein erstes öffentliches Konzert in Moskau mit Werken von Hummel, Henselt, Thalberg und Liszt. Nur ein Jahr später, 1840, unternahm er in Begleitung seines Lehrers Villoing seine erste Auslandstournee nach Paris. Dort lernte er Franz Liszt kennen, der ihn von da an förderte und mit dem er zeit seines Lebens in Verbindung bleiben sollte. Durch den Erfolg in Paris ermutigt, setzte Rubinstein seine Konzertreise bis 1843 noch durch verschiedene europäische Länder wie England, die Niederlande, Schweiz und Deutschland fort. In Breslau trat er mit seiner ersten Klavierkomposition Undine auf.

Zwischen 1844 und 1846 lebte Rubinstein mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder Nikolai und Villoing in Berlin, wo die hochbegabten Brüder ihre musikalische Ausbildung bei Theodor Kullak (Klavier) und Siegfried Dehn (Kontrapunkt und Musiktheorie) fortsetzten. Des Weiteren entstanden freundschaftliche Kontakte zu Felix Mendelssohn Bartholdy, der zwischen 1840 und 1842 als Kapellmeister und Generalmusikdirektor in Berlin wirkte.

Nach dem wirtschaftlichen Bankrott und dem Tod des Vaters geriet die Familie ab 1846 in finanzielle Schwierigkeiten. Während Rubinsteins Bruder, die Mutter und Villoing nach Moskau zurückkehrten, versuchte Rubinstein eigenständig in Wien als Künstler Fuß zu fassen. Diese schwierige Umbruchsphase zum erwachsenen Künstler war einerseits durch enormen kompositorischen Fleiß Rubinsteins geprägt, andererseits jedoch durch die ausbleibende Resonanz der Öffentlichkeit. 1847 verbrachte er in Bratislava im Palais Esterházy. Nach einer erfolglosen Konzertreise durch Ungarn (mit dem Flötisten Edward Heindl und dem Geiger Miska Hauser) kehrte Rubinstein 1848 nach Russland zurück und ließ sich in Sankt Petersburg nieder.

In seiner Heimat fand Rubinstein vor allem als Interpret eigener Kompositionen allmählich wieder Beachtung und erlangte ab 1854 mit regelmäßigen Gastspielreisen durch Russland und Europa internationalen Ruhm als Pianist und Dirigent.

1852 wurde Rubinstein Hofpianist bei der Großfürstin Elena Pawlowna. Bei den Hofkonzerten, den Auftritten in adeligen Salons und den semiprofessionellen Petersburger Universitätskonzerten erkannte Rubinstein, dass das erwachende russische Musikleben eine professionelle Basis benötigte. Mit Unterstützung der Großfürstin organisierte er 1858 private musikalische Abende, bei denen klassische Musik sowie neue Werke von Petersburger Komponisten zur Aufführung kamen. Des Weiteren beteiligte er sich an der Gründung der Petersburger Sängerakademie und wirkte erfolgreich als Lehrer und Klaviervirtuose.

Im Oktober 1859 zählte Rubinstein zu den Begründern der Russischen Musikgesellschaft (Russkoe muzykal'noe obschtschestwo, RMO), auf deren Bestreben am 8./20. September 1862 in Sankt Petersburg das erste russische Konservatorium gegründet wurde. Rubinstein wurde dessen Direktor und leitete Chor, Orchester, die Ensemble- und Klavierklasse sowie „praktisches Arbeiten und Instrumentation“. Ende 1867 veranlasste ihn der Wunsch nach einem ausgedehnteren Wirkungskreis sowie künstlerische und organisatorische Differenzen, seine Petersburger Stellung aufzugeben (er leitete das Konservatorium dann erneut in den Jahren 1887–1891) und wiederum auf Reisen zu gehen.

Für knapp 20 Jahre – bis 1887 – verlagerte Rubinstein seine Konzerttätigkeit vor allem nach Westeuropa. Sein dortiger Erfolg als Pianist ist sonst nur von Franz Liszt erreicht worden. Im Frühjahr 1868 gastierte er in Paris,[2] wo er mit Camille Saint-Saëns zusammenarbeitete und die 14-jährige venezolanische Klaviervirtuosin Teresa Carreño kennen lernte, die auf Rubinsteins Drängen über einige Jahre Unterricht bei ihm nahm.[3][4] Von 1871 bis 1872 war er als Künstlerischer Direktor der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien tätig, 1872 und 1873 schloss sich eine erfolgreiche USA-Tournee mit dem Geiger Henryk Wieniawski an. Diese gab dem amerikanischen Konzertleben neue Impulse und ließ bei Rubinstein das Konzept seiner späteren „Historischen Konzerte“ reifen – ein Veranstaltungszyklus, der das zentrale Klavierrepertoire von den Anfängen bis zur Gegenwart umfassen sollte.

Die Mammutprogramme seiner „Historischen Konzerte“, mit denen Rubinstein in der Saison 1885/86 seine Konzertkarriere in Russland und Europa zu einem triumphalen Abschluss brachte, würde heutzutage kein Pianist mehr spielen – aus Rücksicht auf sich selbst und auf das Publikum.

An sieben aufeinanderfolgenden Abenden spielte der Pianist:

Keines dieser Konzerte kann weniger als vier Stunden gedauert haben. Es wundert kaum, dass „Van II“, wie Rubinstein wegen seiner äußeren Ähnlichkeit mit Ludwig van Beethoven genannt wurde, bei einer dieser Tasten-Orgien in Paris über der Klaviatur ohnmächtig zusammenbrach.

In der Saison 1888/89 entwickelte Rubinstein die Kurse zur Geschichte der Klaviermusik: in 32 zweistündigen Gesprächskonzerten erläuterte und spielte er 877 Werke von 57 Komponisten. Die dabei erzielten Einnahmen stiftete er für den Neubau des Petersburger Konservatoriums, dem er ab 1887 (ebenso wie der Petersburger Abteilung der RMO) wieder vorstand. Auch bei anderen Gelegenheiten setzte er seine Honorare für wohltätige Zwecke ein. 1890, ein Jahr nach seinem aufwendig gefeierten 50-jährigen Bühnenjubiläum, begründete er einen internationalen Klavierwettbewerb, der bis 1910 alle fünf Jahre in wechselnden europäischen Hauptstädten stattfand (Preisgeld: 25000 Rubel).

Vor dem Hintergrund des herrschenden zaristischen Rangsystems war Rubinsteins Aufstieg vom „Kaufmannssohn“ in den Adelsrang außergewöhnlich – er wurde zum kaiserlich-russischen Staatsrat geadelt, war Träger des Wladimir-Ordens 3. Klasse sowie Ritter des preußischen Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste (1891).

Rubinstein litt in den letzten zehn Jahren seines Lebens unter Depressionen, die durch den plötzlichen Tod des Bruders Nikolai († 23. März 1881) eingeleitet und durch den Tod der Mutter († 29. September 1891) sowie die Tuberkuloseerkrankung des jüngsten Sohnes Alexander († 22. September 1893) verstärkt wurden. Seit Ende der 1870er Jahre erschwerte ihm ein Augenleiden das Notenlesen und -schreiben, so dass er gezwungen war, auswendig zu dirigieren. Die Behandlung eines sich abzeichnenden Herzleidens lehnte Rubinstein zugunsten eines ausufernden Arbeitspensums bis zu seinem Tod 1894 strikt ab.

Rubinstein heiratete am 12. Juli 1865 in Baden-Baden die zwölf Jahre jüngere Adelige Wera Tschekuanowa. Die Ehe verlief aufgrund gegenläufiger Interessen unglücklich. Er hinterließ aus dieser Ehe zwei Söhne (Alexander, Jakow) und eine Tochter (Anna).

Sein Grab befindet sich auf dem Tichwiner Friedhof am Alexander-Newski-Kloster in Sankt Petersburg.

Rubinstein war als Mensch und als Musiker Kosmopolit, er komponierte beispielsweise Vokalmusik auf deutsche, französische und englische Texte und vergötterte Beethoven. Dennoch fühlte er sich letztlich als Russe, was er durch seinen engagierten Einsatz für den Aufbau und die Professionalisierung des russischen Musikbetriebs unterstrich. Gegen die Kritik, sein Konservatorium nach deutschen Vorbildern auszurichten, legte Rubinstein die Grundlage für ein landesweites Netz von Ausbildungs- und Aufführungsmöglichkeiten und machte den Beruf des Musikers und freien Künstlers in Russland überhaupt erst möglich.

Rubinsteins unterschiedliche Interessen und Begabungen zeigten sich in seinen vielfältigen Tätigkeitsbereichen. Seine größten Erfolge hatte er als Interpret. Mit seinen spektakulären pianistischen Auftritten, die oft als „musikalische Offenbarungen“ beschrieben wurden, gehörte er zu den erfolgreichsten Musikern seiner Zeit. Er beherrschte ein breites Repertoire von Byrd bis Mendelssohn. Dabei hielt er seinen Bruder Nikolai für den besseren Musiker, Klaviervirtuosen und Dirigenten.

Er selbst wirkte am liebsten als Komponist. Dass er seine eigentliche Bestimmung im Komponieren sah, geht aus seinen Briefen hervor, in denen er seit 1867 immer wieder den Wunsch äußerte, seine kräfteraubenden Konzertauftritte ganz aufzugeben. Die stilistische Ausreifung seiner Werke war oft gehemmt, da die Kompositionen unter starkem Zeitdruck entstanden. Dennoch war Rubinstein ein äußerst produktiver Komponist: Er schrieb unter anderem siebzehn Opern, fünf Klavierkonzerte, sechs Sinfonien sowie eine beträchtliche Anzahl von Klavierwerken. Die Bedeutung dieses Werkes für die russische Musik ist nicht zu unterschätzen – war es doch wegweisend für Komponisten wie Tschaikowski und Rachmaninow.

Rubinstein galt zu Lebzeiten neben Johannes Brahms als einer der wichtigsten Komponisten, die nicht von Richard Wagner beeinflusst waren. Dies mag einer der Gründe sein, weswegen sein Werk nach seinem Tod lange Zeit wenig Beachtung fand. Während Wagner im 19. Jahrhundert hoch eingeschätzt wurde, galten Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann und Frédéric Chopin, von denen Rubinstein hauptsächlich beeinflusst war, eher als altmodisch. Als weiterer Grund für die geringe Beachtung wird manchmal der Antisemitismus angeführt, der sich damals vor allem in Deutschland ausbreitete.

Die Internationale Musikakademie Anton Rubinstein in Düsseldorf ist nach ihm benannt. Sie fördert als nicht kommerzielle Gesellschaft junge, talentierte Musiker in ihrer Ausbildung.

Oratorien und geistliche Opern

Opern

Ballettmusik

Orchesterwerke

Konzerte

Kammermusik

Klaviermusik zahlreiche Soloklavierwerke, darunter:

Werke für Klavier vierhändig/zwei Klaviere, darunter:

von eigenen Werken und von Werken Beethovens und Meyerbeers