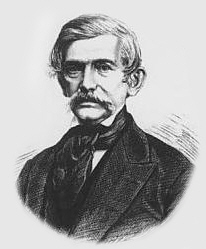

Johann Georg Kohl (* 28. April 1808 in Bremen; † 28. Oktober 1878 in Bremen) war ein deutscher Reiseschriftsteller, Essayist und Stadtbibliothekar in Bremen.

Kohl war der Sohn eines Weinhändlers. Er besuchte das Alte Gymnasium in Bremen und studierte Rechtswissenschaft an der Universität Göttingen, der Universität Heidelberg und der Universität München. Nach dem Tod seines Vaters musste er mittellos sein Studium 1830 abbrechen. Er wirkte dann für sechs Jahre als Hauslehrer in Kurland. Nachdem er Sankt Petersburg, Moskau und das südliche Russland bereist hatte, lebte er ab 1838 eine Zeit lang in Dresden. Hier schrieb er seine ersten russischen Reiseberichte. Von Dresden aus bereiste er dann fast alle Länder des nördlichen und westlichen Europas und beschrieb seine Erlebnisse. Seine in den 1840er Jahren praktisch seriell verfassten Reisebücher – 27 Bände erschienen allein in den Jahren 1841 bis 1844ǃ – etablierten ihn als den bekanntesten „Touristen“ auf dem deutschsprachigen Buchmarkt.

Ab 1850 war er in Berlin, Paris, London und Oxford und bereitete seine Reisen in die USA vor. Von 1854 bis 1858 bereiste Kohl Nordamerika und wurde dort auch mit zahlreichen namhaften Wissenschaftlern und Literaten bekannt. Seine dortigen Studien und die darauf basierenden Schriften, die er insbesondere über seine Zeit in den USA sowie im Allgemeinen über die Geographie und Besiedlungsgeschichte Nordamerikas verfasste, machten ihn im deutschsprachigen Raum als Nordamerika-Experten bekannt und in den USA zu einer kleinen Berühmtheit; der amerikanische Forscher Henry Stevens (1819–1886), selbst Verfasser der Historical and Geographical Notes on the Earliest Discoveries in America (1869), hielt Kohls Arbeiten zur frühen Kartographierung der USA für „das ausgezeichnetste, was über diesen Gegenstand geliefert wurde“.[1] Noch im 20. Jh. waren amerikanische Geographen der Ansicht, Kohl sei der „bedeutendste Amerikanist des 19. Jahrhunderts“ (the foremost Americanist of the nineteenth century) gewesen.[2] Sein Buch Kitchi-Gami – mit der Bedeutung „Großer See“ (gichi-gami) und der indigene Name für den Lake Superior – über die Ojibwa wurde in den USA sein populärstes Buch. Es erschien 1860 auf Englisch und wurde im 20. Jh. noch mehrfach neu herausgegeben, zuletzt von der Minnesota Historical Society 1985.

1858 kehrte er nach Bremen zurück. Er befasste sich in den folgenden Jahren ausführlich mit der Kulturgeschichte von Bremen und schrieb über das Haus Seefahrt, den Bremer Ratskeller, die Zusammenarbeit von Bremen und Riga und über den Chronisten Johann Renner. Ferner gab er die Nordwestdeutschen Skizzen heraus und die Episoden aus der Kultur- und Kunstgeschichte Bremens.

Auffallend ist, dass sich Kohl während der 1860er Jahre zunehmend Themen und Ländern zuwandte, die ihm – anders als im Fall der Schriften aus früheren Jahren – nicht oder nur sehr ungenügend aus eigener Anschauung und Reiseerfahrung bekannt waren. Besonders das vom Österreichischen Lloyd in Triest herausgegebene Illustrirte Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung häuslicher Kreise gewährte ihm viel Platz, um über die Völker des südlichen und südosteuropäischen Europas zu schreiben, obwohl er von diesen Weltteilen bestenfalls oberflächliche Kenntnisse besaß; die meisten dieser „ethnographischen“ Schilderungen flossen dann in das reich bebilderte Werk Die Völker Europa’s (1868) ein, das wiederum v. a. Ost- und Südosteuropa, teils sogar das Osmanische Reich behandelt. Die wohlwollende, oft sogar enthusiastische Rezeption dieser späteren Schriften in der Presse zeigt aber, dass Kohls Ruhm als weitgereister „Tourist“, den er sich in den 1840er und 1850er Jahren erworben hatte, ihm nun ausreichend Autorität verlieh, um auch über Länder und ethno-kulturelle Gemeinschaften schreiben zu können, für deren Schilderung er kaum qualifiziert war. Die Haltung Kohls, die er gegenüber den verschiedenen von ihm beschriebenen Völkern einnahm, wird daran deutlich, dass er Schilderungen der Italiener, Spanier, Rumänen und anderer lediglich als „ethnographische Skizzen“ betitelte, während die Juden und Zigeuner von ihm jeweils mit einer „Charakterskizze“ (ǃ) bzw. einem „Charakter- und Sittengemälde“ (ǃ) bedacht wurden.

Am 2. Oktober 1863[3] wurde er in Bremen zum hauptamtlichen Stadtbibliothekar ernannt und hierdurch mit einer Aufgabe betraut, die er sehr engagiert wahrnahm. Kohl gelang es nach seiner Ernennung, den Jahresetat der Stadtbibliothek von 100 auf 200 Reichstaler zu verdoppeln. Außerdem erreichte er die Übernahme der Bibliotheken des Naturwissenschaftlichen Vereins, der Historischen Gesellschaft, des Ärztlichen Vereins, des Landwirtschaftlichen Vereins sowie Teilen der naturwissenschaftlichen Schriften der Gesellschaft Museum in die Stadtbibliothek.[4]

Ab den frühen 1870er Jahren schrieb er vermehrt Aphorismen und Essays zur praktischen Lebensweisheit. Wie im 19. Jahrhundert üblich, erschienen die meisten Kapitel seiner Bücher als Vorabdrucke in den verschiedensten Zeitungen und Magazinen. Darüber hinaus behandelte er sprachliche Phänomene (Klanglehre, Phraseologie) und Fragen der politischen Geographie (Lage des Hauptstädte Europas, „Weltstellung“ von Lissabon und Venedig). Der allgemeine Eindruck, der sich angesichts der von Kohl in den 1860er und 1870er Jahren veröffentlichten Werke einstellt, ist der eines umtriebigen, vielseitig interessierten, dabei aber manchmal auch oberflächlichen Schriftsteller-Forschers, der in seinem siebten Lebensjahrzehnt immer noch unentschlossen war, worauf sich seine Aufmerksamkeit eigentlich am meisten richten sollte.

Zusammen mit seiner Schwester Ida (später Gräfin von Baudissin) gab er »Englische Skizzen« (Leipzig 1845, 3 Bände) heraus.

Eine im Januar 1847 erschienene Miszelle fasste das schriftstellerische Wirken Kohls wie folgt zusammen:

Ein verständiger Beurtheiler der Schriften dieses fleißigen Touristen fällt folgendes Urtheil: Wir haben die neuen drei Bände (die Menschen und Inseln der Herzogthümer Schleswig und Holstein) des Hrn. Kohl mit Theilnahme durchgelesen; wir haben darin vielfache Belehrung und Unterhaltung gefunden; wir müssen den Fleiß des Sammlers loben, welcher den Stoff dazu zum Theil aus den verborgensten Winkeln hervorgesucht hat; wir müssen dem Verfasser, bei aller Nachlässigkeit eines Satzbaues und aller Fremdwörterei, eine klare und lebendige Schreibart zugestehen; aber es fehlt diesem, wie allen übrigen uns bekannten Büchern des Hrn. Kohl, ein gewisses Etwas, dessen Mangel kein Styl, keine Belesenheit, und kein Fleiß ganz zu verdecken im Stande ist, es fehlt ihm der Ausdruck der Individualität, des entschiedenen Charakters. Wir stoßen bei Hrn. Kohl niemals auf ein beredtes Merkmal einer tiefern sittlichen Aufregung, eines stärkern Pulsschlages, einer rascher beflügelten Einbildungskraft; er hat keinen Haß und keine Liebe, er kennt keine andere Lebensaufgabe als die, sich Land und Leute anzusehen und dann darüber hübsche Bücher zu schreiben. Die immer gleichmäßige Redseligkeit, die durch nichts in der Welt gestörte Seelenruhe, die ewige Friedfertigkeit des Verfassers werden verzweifelt eintönig, wenn sie den Leser Seite für Seite durch zehn und zwölf, ich könnte wohl sagen, durch zwanzig und dreißig Bände hindurch begleiten. Es ist immerhin möglich, daß es Leser gibt, welche jene negativen Eigenschaften für eben so viele Vorzüge halten. Wir sind, wie gesagt, einer andern Meinung, wir verlangen von einem Schriftsteller, welcher uns mit dem Leben, gleichviel ob deutscher oder fremder Länder, bekannt machen will, daß er mit ergriffen sey von den Bewegungen der Zeit; wir verlangen, daß er nicht gleichgültig sey bei dem Wünschen und Wollen der Völker; wir verlangen, daß er bei dem Kampfspiele der öffentlichen Leidenschaften nicht kalt bleibe; wir verlangen, mit Einem Worte, daß er in den Zuständen der Gegenwart noch etwas Wichtigeres sehe, als den Stoff zu Reisebeschreibungen, als so freundliche, in vieler Hinsicht höchst anziehende Gaben uns diese auch erscheinen.[5]

In einer Rezension von Kohls Schrift Kitschi-Gami oder Erzählungen vom Oberen See (1859), erschienen in den Blättern für literarische Unterhaltung im Dezember 1859, heißt esː

Von einem Schriftsteller wie Kohl kann man jedes neue Werk unbesehen als ein dankenswerthes Geschenk hinnehmen; das Geschäft der Kritik ist hier ein leichtes und angenehmes, schwierig allenfalls da, wo es gilt dem Leser von dem überströmend reichen und mannichfaltigen Inhalt seiner eigentlichen Reisebeschreibungen ein leidlich vollständiges Bild zu geben.[6]

Ein Rezensent der Neuen Freien Presse (Wien) besprach im April 1866 Kohls Deutsche Volksbilder und Naturansichten aus dem Harze und kam dabei zu folgendem Urteilː

Die deutsche Touristen-Literatur ist in neuerer Zeit auf das lyrisch-poetische Gebiet geführt worden. Farbenreiche Bilder, schimmernder Glanz, der Firniß der Darstellung übertreffen die Leistungen der Vergangenheit. Es bleibt dabei aber immer das Bedürfniß auch jener Schilderungen, welche, wissenschaftlich gediegen, reellen Inhalt in anmuthiger Form bieten, und in diesem Genre ist Kohl sicher eine der bewährtesten Autoritäten. … Kohl hat durch das umfangreiche, 436 Seiten starke Buch um die zahllosen Harzbesucher, welche alljährlich unter dem Schatten der schönsten Buchen, Eichen und Linden Labung und Erholung suchen, sich ein wahrhaft großes Verdienst erworben. …Auch die Ausstattung des Buches ist gewohntermaßen eine sehr schöne.[7]

„Die neueste Zeit hat zwei in ihrer Individualität sehr verschiedene Touristen par excellence aufzuweisen, nämlich Hermann Heinrich Ludwig Fürsten von Pückler-Muskau (geb. 1785 zu Muskau) und Johann Georg Kohl (g. Bremen, 1808); Ersterer ist ein geistreicher Weltmann, der jedoch das, was er gesehen, zwar oberflächlich, aber geschmackvoll zu skizziren weiß, Letzterer das Muster aller Reisenden, der besonders das schildert, was Andere, namentlich die gelehrten Professoren, gar nicht sehen und beschreiben mögen, nämlich das Volk, und der nie den Zweck seiner Reise, die Individualität des Landes und der Nation, die er besucht, darzustellen, nicht seine langweilige Persönlichkeit, aus den Augen läßt“

„Kohl gehört zu den berühmten Reisenden und den besten Reisebeschreibern unserer Zeit. […] Will man das Eigenthümliche seines Wesens mit einem Worte bezeichnen, so kann man ihn eine contemplative Natur nennen. Seine Schreibweise ist klar und anziehend, Letzteres besonders dadurch, daß er überall möglichst invidivualisirt, den Leser schnell mitten in die Sache hineinversetzt und dieser die interessantesten Seiten abzugewinnen weiß. Seelenzustände zu malen, gelingt ihm in hohem Grade und macht ihm persönlich besonderes Vergnügen.“