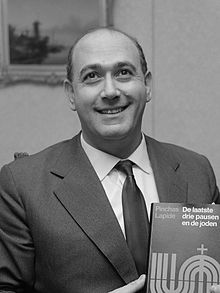

Pinchas Lapide (geboren als Erwin Pinchas Spitzer[1] am 28. November 1922 in Wien; gestorben am 23. Oktober 1997 in Frankfurt am Main) war ein jüdischer Religionswissenschaftler. Auf christlicher Seite wurden seine Kenntnis des Neuen Testaments und sein Engagement für den jüdisch-christlichen Dialog geschätzt.

Erwin Pinchas Spitzer wurde 1922 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren, einem der großen Zentren jüdischer Kultur in Europa. Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges waren jedoch Vertreter politischer Parteien wie auch der katholischen Kirche gegen Juden und das Judentum aufgetreten. 1925 warnte etwa Bischof Waitz von Innsbruck vor der Weltgefahr des habgierigen, wucherischen, ungläubigen Judentums, dessen Macht unheimlich gestiegen sei. Die Christlich-Soziale Partei Österreichs bediente sich im Wahlkampf teils offen antisemitischer Klischees.[2] Im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde immer wieder vom jüdischen „raffenden“ (Spekulations-)Kapital im Gegensatz zum nichtjüdischen „schaffenden“ Kapital gesprochen. Der Austrofaschismus ab 1934 drängte Juden in der Organisation des katholischen „Ständestaates Österreich“ an den Rand der Gesellschaft (vgl. Klerikalfaschismus). Kauft nicht bei Juden wurde eine bekannte Parole, die allerdings noch kaum Wirksamkeit entfaltete.

Nach dem Anschluss Österreichs vom 11. März 1938 an das Deutsche Reich setzte sofort die systematische und radikale Zerstörung der jüdischen Kultur und die Eliminierung der Juden aus allen Lebensbereichen in Österreich ein (siehe Staatsverbrechen in Österreich während der Zeit des Nationalsozialismus). Erwin Pinchas Spitzer, gerade 16 Jahre alt, wurde zusammen mit 6.500 Juden verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht, aus dem er jedoch fliehen konnte. Über die Tschechoslowakei und Polen floh er dann ins Vereinigte Königreich. Von dort aus gelangte er 1940 mit einem Schiff ins Britische Mandat Palästina. Dort nahm er den Namen „Lapide“ an.

Während des Zweiten Weltkrieges kämpfte Lapide mit ca. 27.500 jüdischen Soldaten aus Palästina freiwillig in der British Army, da Hitlers Generalleutnant Erwin Rommel beim Afrikafeldzug im Februar 1941 rasch an der Mittelmeerküste entlang nach Osten vorrückte und man in Palästina befürchtete, er könne im folgenden Monat siegen.[3]

Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte Lapide Romanistik an der Hebräischen Universität Jerusalem. Von 1951 bis 1969 arbeitete er als Diplomat und Leiter des Presseamtes für die israelische Regierung in Jerusalem (zeitweise, von 1956 bis 1958, war er auch israelischer Konsul in Mailand). Während der 1950er Jahre fand er in Jerusalem auch seine spätere Ehefrau Ruth Lapide, die als jüdische Religionswissenschaftlerin zunehmend zur Kennerin des Ersten und Zweiten Testamentes wurde und damit insofern außergewöhnlich, als dass die meisten Religionswissenschaftler sich entweder auf das eine oder das andere beschränken, ergo entweder jüdisch oder christlich argumentieren. Im August 1961 gebar sie seinen einzigen Sohn Yuval Lapide.

Neben seinem Diplomatendienst promovierte Pinchas Lapide an der Kölner Universität in Judaistik.

Von 1969 bis 1971 nahm Lapide seinen 8-jährigen Sohn Yuval mit in die Bundesrepublik Deutschland und leistete dort Versöhnungsarbeit: Er ebnete den Weg für einen jüdisch-christlichen Dialog in Europa.

Im Jahre 1972 erhielt Lapide einen Lehrauftrag an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan.

Nachdem Pinchas und Ruth Lapide als jüdische Religionswissenschaftler weltweit mehrere Lehraufträge erhalten hatten, insbesondere in den USA und Deutschland, entschieden sich beide 1974 für die endgültige Rückkehr in den deutschsprachigen Raum und wählten Frankfurt am Main als neue Wahlheimat. Den Aussagen seiner Frau zufolge reifte der Entschluss damals mit dem Gefühl „Wenn nicht wir, wer dann, um die Menschen dort aufzuklären, wo die Wurzel des Übels war und eine Versöhnung zwischen Christen und Juden dringender denn je gebraucht wird, damit sich solch ein Übel niemals wiederhole“.[4]

Zusammen mit seiner Frau verfasste Lapide mehr als 35 Bücher, die in zwölf Sprachen übersetzt und allein unter seinem Namen veröffentlicht wurden. Er engagierte sich im jüdisch-christlichen Dialog wegbereitend um die Einsicht einer dringend notwendigen Korrektur grober Fehlübersetzungen in der Bibel, die Verständigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel sowie für die Annäherung der drei großen Buchreligionen.

Pinchas Lapide erhielt im Jahr 1993 das Große Bundesverdienstkreuz.

Nach seinem Tod setzten seine Witwe Ruth Lapide und sein Sohn Yuval die Arbeit für sein Anliegen fort.

Pinchas Lapide ist Träger vieler Auszeichnungen, darunter seit