Die Pinte () bzw. das Pint [] () ist ein altes, aber bis heute verbreitetes Raummaß aus dem angloamerikanischen Maßsystem. Es wird sowohl für Flüssigkeiten als auch für Trockenmaße verwendet. Die inoffiziellen Einheitenzeichen sind Imp pt (≈ 568 ml), US liq pt (≈ 473 ml) und US dry pt (≈ 551 ml).

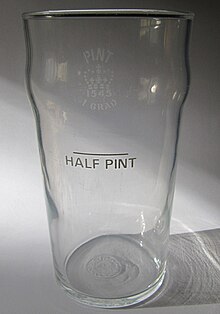

Bei typischen Pintgläsern gibt es keine Ausschankmaße, sondern ein Pint ist mit Abschluss des Glasrandes erreicht.

Ein Pint in Großbritannien und Irland entspricht 0,5683 Liter.

Bis in die Gegenwart werden u. a. im Vereinigten Königreich Bier und Cider pint- und halbpintweise ausgeschenkt. Auch Milch ist dort je nach Hersteller sowohl pintweise als auch in metrischen Abgabemengen im Einzelhandel erhältlich.[1]

Der Gebrauch alter britischer Maße in Konkurrenz zu EU-Vorschriften galt als "Kulturkampf" und war ein wichtiges Argument der Brexit-Befürworter. 2023 gab die britische Regierung bekannt, dass auch Wein und Sekt wieder in ein Pint fassenden Flaschen verkauft werden dürfe.[2]

Schottland kannte vor der 1824 erfolgten Einführung der Imperial Pint eine anders definierte Einheit:

In den Vereinigten Staaten existiert die bis 1824 auch in England gebräuchliche ursprüngliche Weinpinte weiterhin (vgl. den Artikel Gallone):

In Australien wird seit der Umstellung auf das metrische System der halbe Liter als (metric) pint bezeichnet, wie seit Anfang der 2000er Jahre auch im französischen Gaststättengewerbe. Bier wird in Australien heute in 570-ml-Gläsern ausgeschenkt, was nahe bei den ursprünglichen 568 ml der Imperial Pint liegt, in Südaustralien auch in 425-ml-Gläsern, was ungefähr 3⁄4 Imperial Pint entspricht.

Die einstige französische Pinte war regional verschieden:[4]

Die halbe Pinte hieß chopine, die Viertelpinte demi-fetier oder 1/5 posson und die Zehntelpinte demi-posson.

Im Dekret vom 1. August 1793 zur Einführung des metrischen Systems in der Französischen Republik wird die Umrechnung 1 1⁄20 Pariser Pinten = 1 metrische Pinte (= 1 dm3) angegeben.[5]

In Deutschland sind Ausschankmaße in Zentilitern und Litern üblich. Die Volumenangabe „Pint“ oder „Pinte“ ist für den geschäftsmäßigen Ausschank unzulässig (§ 27 der Mess- und Eichverordnung). Im Rheinland kannte man früher das Pintchen als Maßeinheit für alkoholische Getränke, es entsprach etwa einem drittel Liter.

Im Kanton Bern war die „Pinte“ oder „Mass“ ein Hohlmaß für Flüssigkeiten und entsprach 1,63 Liter.[6]

Umgangssprachlich wird das Wort „Pinte“ im Deutschen oft als Synonym zum Begriff Kneipe gebraucht. In Flandern heißt pint ein Pils, ausgeschenkt in 250-ml-Gläsern.

Das verbreitetste Volumen von elektrischen Wasserkochern, die zuerst und besonders in Großbritannien beliebt wurden, beträgt nominell 1,7 Liter, aber eigentlich 3 Imperial Pint. Auch in der EU vertriebene Kaffeemaschinen für die Gastronomie von amerikanischen Herstellern haben oft Wassertanks mit „krummen“ (d. h. in liquid pint bemessenem) Volumen.