Valeska Gert; gebürtig Gertrud Valesca Samosch (* 11. Januar 1892 in Berlin; † zwischen dem 15. und 18. März[1] 1978 in Kampen (Sylt)), war eine deutsche moderne Tänzerin, Schauspielerin und Pantomimin (bzw. alles in einem),[2] die auch als Kabarettistin[3] und Kabarett-Betreiberin tätig war. „Sie war eine der erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Grotesktänzerinnen der zwanziger Jahre.“[4]

Valeska Gert war das älteste Kind des Berliner Kaufmanns Theodor Samosch und dessen Ehefrau Augusta Rosenthal. Auf Veranlassung der Mutter erhielt sie ab ihrem siebten Lebensjahr Tanzstunden. 1915/1916 nahm sie Schauspielunterricht bei Maria Moissi und Alfred Breiderhoff. Sie debütierte im Februar 1916 als Tänzerin. Wenig später erhielt Gert ein Engagement an den Münchner Kammerspielen. Im Jahr darauf konnte sie bereits große Erfolge als Solotänzerin in Berlin und München verzeichnen. Ihre exzentrischen Tanzpantomimen, in denen sie Sujets wie Boxen, Nervosität, Kupplerin, Politiker, Diseuse, Berliner Verkehr und Wochenschau analysierte und deren Vielschichtigkeit als Einheit umsetzte, machten sie schließlich zum skandalumwitterten Star. So tanzte sie in Canaille eine Prostituierte inklusive „dem Krampf (Orgasmus), der dann kommt“, wie sie es 1976, als 84-Jährige, dem Regisseur Volker Schlöndorff in seinem Dokumentarfilm sagte. Gert entwickelte, wie im modernen Podiumstanz häufig üblich, ihre Tanz-Nummern selbst, nach von ihr selbst gewählten Themen.

„Valeska Gert tanzte, im überfüllten Blüthnersaal, wieder ihre Grotesken. Sie verstärkte damit die Empfindung, daß dieser Tanz körperliche Darstellung einer fröhlich-skeptischen Weltanschauung und Kulturbetrachtung ist, die gerade für die Gegenwart vielen ein willkommener Führer sein wird.“

„Wenn eine Tänzerin Ausdruck von Stimmung und Verhältnis einer Zeit sein kann, und das kann sie, wenn auch nur in dem Maße, daß sie mit ihrer Kunst ganz von der Zeit zu einem bestimmten Typ geschaffen ist… Valeska Gert. Sie tanzt die Ungeborenheit heutiger Tage, das Wilde, Fanatische und die übertriebene Sensitivität. Sie liebt und haßt in Extremen.“

Ihr für eine Tänzerin unkonventionelles Aussehen nutzte sie, um so unterschiedliche Tanzthemen wie beispielsweise Gruß aus dem Mumienkeller, Spreewälder Amme oder Opus 1, Komposition auf ausgeleiertem Klavier in großer Selbstdistanz performativ umzusetzen. Sie realisierte in den 1920er-Jahren auch radikalere Tänze wie den Tod: ein Tanz über die letzten Atemzüge eines Menschen, der beinahe aus Bewegungslosigkeit besteht und in seiner Radikalität einzigartig im Modernen Tanz oder der Performance der Zeit war. Auch stellte sie bereits in den 1920er Jahren das junge Medium Film performativ dar, indem sie in ihren Tänzen Zeitraffer und Zeitlupe nutzte, sowie im Tanz über Berlins modernen Straßenverkehr (Titel: Verkehr) den Filmschnitt selbst tanzte. Ab ca. 1926 setzte Gert ihre Stimme in manchen Nummern und Gestalten ein, später auch Texte.

Gert kreierte zudem eine radikal reduzierte Form des Theaters: Nachdem sie im Vorprogramm den zweiten abstrakten Film von Walter Ruttmann uraufgeführt hatte, zeigte sie am 23. April 1923 eine revolutionäre Salome-Inszenierung in der Berliner Tribüne, für die sie den Text von Oscar Wilde stark gekürzt hatte, auf ein Bühnenbild verzichtete und selbst die Hauptrolle zu „dem rhythmischen, brünstigen Geheul einiger Frauen hinter der Bühne“[7] spielte und tanzte.

Ihre Anforderungen an zeitgenössischen Tanz, Film und Theater formulierte Gert in Zeitungsartikeln. Und 1931 forderte sie in ihrem ersten Buch Mein Weg eine Geräuschmusik und das Cut-up-Verfahren, bevor es Tonbänder gab, sowie eine Vokalmusik, die nur aus Geräuschen des Kehlkopfs besteht.

Im Jahr 1925 war sie erstmals in einem Stummfilm zu sehen: In Hans Neumanns Parodie von Ein Sommernachtstraum verkörperte sie den Puck. Kurz darauf setzte Georg Wilhelm Pabst sie mit großem Gewinn in seinem während der Inflationszeit spielenden Straßenfilm Die freudlose Gasse (1925) ein, in dem sie die Besitzerin eines Modegeschäfts, Nachtclubbetreiberin und Kupplerin gab. Danach sah man sie in Alraune und dem deutsch-tschechischen Filmdrama So ist das Leben. 1929 kam es erneut zu einer Zusammenarbeit mit Pabst: Er engagierte sie für Tagebuch einer Verlorenen. Hier brillierte sie als sadistische Leiterin eines Heims für gefallene Mädchen. Es sind vor allem die Szenen mit Valeska Gert, die dem Zuschauer im Gedächtnis haften bleiben: Während sie ihre leicht bekleideten Schutzbefohlenen zu Turnübungen animiert, treibt sie sich durch das Schlagen eines Gongs in eine Schrecken erregende Ekstase, die in einem veritablen Orgasmus mündet. Einen größeren Bekanntheitsgrad erlangte sie ein Jahr später mit ihrem Auftritt als Mrs. Peachum in der ebenfalls von Pabst in Szene gesetzten Dreigroschenoper. Auch bei den Künstlern jener Zeit erregte sie Aufmerksamkeit: Der Bauhaus-Schüler Wassiljef malte sie 1925 im Tod, Jeanne Mammen verewigte sie 1929 als Chansonette und Charlotte Berend-Corinth hielt sie 1920 tanzend in einer Graphik-Folge fest. Im Jahr 1932 eröffnete Valeska Gert in Berlin ihr erstes Kabarett Kohlkopp.[8] An diesem Kabarett beteiligt war auch Aribert Wäscher, mit dem Gert ab 1923 fünfzehn Jahre lang liiert war.[9]

Nach 1933 hatte Gert, von den Nazis als „entartet“ diffamiert, in Deutschland außer im Kulturbund Deutscher Juden keine Auftrittsmöglichkeiten mehr und hielt sich länger in Frankreich, den USA und vor allem in England auf, kehrte jedoch immer wieder nach Deutschland zurück. In London war sie an dem experimentellen Kurztonfilm Pett and Pott beteiligt. Es war für lange Zeit ihr letzter Film. Am 24. April 1936 heiratete sie in London ihren zweiten Ehemann,[10] den homosexuellen Schriftsteller und Kulturmanager Robin Hay Anderson. Er organisierte Valeska Gerts Solo-Auftritte 1936–1938. Anfang 1939 emigrierte sie in die USA. Hier hatte sie es schwer, in ihrem bisherigen Beruf zu arbeiten. Sie engagierte als Klavierbegleiter für Probeauftritte zeitweilig den 17-jährigen Georg Kreisler, was aber zu keinem Engagement führte. Im Sommer 1940 war Gert einige Wochen oder Monate lang in Provincetown als Aktmodell tätig. Im Sommer 1941 trat sie mehrfach im Hafenlokal White Whale in Provincetown auf. Ende 1941 eröffnete Gert im Greenwich Village in New York City die Beggar's Bar, ein von ihr selbst gestaltetes künstlerisches Kabarett mit einfacher Bewirtung. Dort traten neben Valeska Gert selbst unterschiedliche, teils ebenfalls eingewanderte Künstler auf, u. a. Kadidja Wedekind mit Rezitationen der Gedichte ihres Vaters Frank Wedekind. Einer ihrer Kellner war der später als Dramatiker weltberühmt gewordene Tennessee Williams, der hier auch eigene Gedichte vortrug.[11] An der Garderobe arbeitete die später durch das Living Theatre berühmte Judith Malina. Zeitweise galt die Beggar's Bar als besonderer Tipp und wurde von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten besucht. In Gerts Lokal galt zudem keine Rassentrennung. Im Frühling 1945 musste Gert ihr Kabarett wegen behördlicher Auflagen schließen. In Provincetown, Massachusetts, eröffnete Gert 1946 für einen Sommer das Kabarett Valeska’s.

1947 kehrte Gert nach Europa zurück. Nach Zwischenaufenthalten in Paris und Zürich, wo sie das Kabarett Café Valeska und ihr Küchenpersonal eröffnete, reiste Gert 1949 in das unter Blockade stehende Berlin, wo sie zunächst das Kabarett Bei Valeska und im Folgejahr das Kabarett Hexenküche eröffnete, für die sie den jungen Klaus Kinski engagierte. Sie selbst spielte in der Hexenküche die für ihre Grausamkeit berüchtigte KZ-Kommandeursgattin Ilse Koch, die 1949 zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Im Jahr 1951 erfolgte die Eröffnung des Nachtlokals „Ziegenstall“ in Kampen auf der Nordseeinsel Sylt. In der mit Heu dekorierten Bar sorgten wieder die Kellner[12] nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für die Unterhaltung der Gäste. Valeska Gert trat hier jedoch nicht selbst auf.

Im Jahr 1965 engagierte sie der italienische Filmregisseur Federico Fellini für den Film Julia und die Geister, in dem sie, mit einer weißen Perücke versehen, die Rolle eines Faktotums übernahm. Am 28. Juni 1970 erhielt sie das Filmband in Gold für ihr langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film.

Im Jahr 1973 wirkte sie in R. W. Fassbinders TV-Serie Acht Stunden sind kein Tag mit und 1976 war sie in Volker Schlöndorffs Der Fangschuß als Tante Praskovia zu sehen. Schlöndorff drehte anschließend die Dokumentation Nur zum Spaß, nur zum Spiel, in der Gert über ihr Leben erzählt und einige Tänze und Performances wie die KZ-Kommandeuse Ilse Koch vorführt. Auch gibt sie eine Kostprobe ihrer Vokalmusik mit dem Kummerlied, welches nur aus Jammern, Wimmern und Heulen besteht. 1978 engagierte sie Werner Herzog, in seiner Neuverfilmung des Murnau-Klassikers Nosferatu den Häusermakler Knock zu spielen. Am 1. März unterzeichnete sie den Vertrag; doch starb sie vor Beginn der Dreharbeiten. Am 18. März 1978 machten sich Nachbarn und Bekannte Sorgen, weil Valeska Gert seit vier Tagen nicht mehr gesehen worden war. Als die Haustür in Gegenwart der Polizei gewaltsam geöffnet wurde, war Gert bereits tot. Vermutlich starb sie am 16. März 1978.

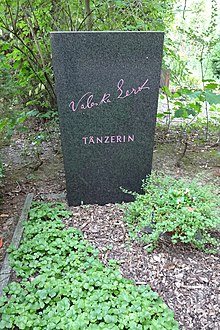

Valeska Gert wurde in ihrer Geburts- und Lieblingsstadt Berlin beerdigt, wo sie auch nach ihrer Remigration noch lange Zeit (parallel zu Sylt) eine Wohnung hatte. Sie wurde auf dem Friedhof Ruhleben (Am Hain) in (West)-Berlin nicht wunschgemäß „in einem knallroten Sarg“ bestattet, deshalb war der Sarg mit einem roten Tuch bedeckt. Der schwarze Grabstein trägt ihren Namen als Autogramm in Pink. Die Grabstelle befindet sich im Feld XVI-175. Ihr Nachlass gelangte durch ihren Biographen an das Archiv der Akademie der Künste Berlin; bemerkenswerte Dokumente besitzen auch die Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln und das Deutsche Tanzarchiv Köln.

Valeska Gert ist ein Stern auf dem Walk of Fame des Kabaretts gewidmet; „[d]ie expressiven Grotesktanzpantomimen und suggestiven, mit Körpereinsatz vorgetragenen Chansons und Gedichte des Mädchens aus dem Mumienkeller gehören zum Ungewöhnlichsten, was auf der Kabarettbühne je zu sehen gewesen ist“.[8] Im Berliner Stadtteil Friedrichshain ist eine Straße nach ihr benannt.[13] Am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin besteht seit 2006 eine Valeska-Gert-Gastprofessur für Tanz und Performance.[14] Die Gemeinde Kampen auf Sylt ehrte ihre prominente Einwohnerin, die dem Ort seit 1920 bis zu ihrem Tod verbunden war und ihre Memoiren „Katze von Kampen“ betitelte, 2023 mit der Benennung eines Weges.[15]

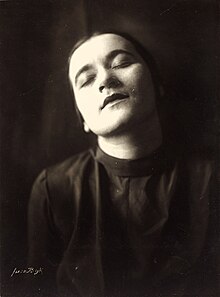

Aber sie tanzte nicht nur für das Theaterpublikum, sondern auch für Fotografinnen und Fotografen wie Lili Baruch, Suse Byk, Lisette Model, Lotte Jacobi, Erna Lendvai-Dircksen, Elli Marcus, Otto Umbehr und Man Ray.

Ein vorläufiges Verzeichnis ihrer bisher durch Programmzettel und/oder Kritiken nachweisbaren Tänze bis 1933 befindet sich auf den Webseiten des Deutschen Tanzarchivs Köln.[16] Fred Hildenbrandt beschreibt darüber hinaus die Tänze Geburt und Liebe.[17] In seinem Buch sind außerdem vier Fotos mit sonst bisher nicht als Tänze nachweisbaren Namen untertitelt: Trauer I, Trauer II, Pause und Vergnügte Verzweiflung. Hiervon ist zumindest Pause[18] nach Ansicht von Frank-Manuel Peter kein eigenständiger Tanz, sondern nur ein Moment in dem Tanz Canaille.[19] Wolfgang Müller besuchte im Zuge seiner Gert-Recherchen den Medienkünstler Ernst Mitzka und erfuhr so, dass dieser 1969 das einzige mit Valeska Gert existierende Video von Baby und Tod gedreht hat, und ergänzte so das Wissen über ihr Werk. Die bis dato der Tanzwissenschaft unbekannten Videoaufnahmen konnten dann im ZKM Karlsruhe restauriert und digitalisiert werden. Die von Hildenbrandt nicht erwähnten Regimentskommandeuse[20] und Baby[21] sind bisher nicht als bis 1933 aufgeführt nachweisbar.[22]

Für den Zeitraum der Weimarer Republik erwähnt das Buch Bretter, die die Zeit bedeuten[23] zusätzlich folgende Tanz-Pantomimen und Tontänze[24]:

Eine Sonderstellung nimmt Professor Blitz ein: eine utopisch-fantastische Erzählung von Valeska Gert aus den 1920erjahren, angelegt als Drehbuch, erstmals publiziert im Buch von Fred Hildenbrandt (1928), die sie in Deutschland und in den USA vortrug und mimte.[25]

Weitere „Nummern“, wie Valeska Gert ihre Gestaltungen zwischen Tanz, Pantomime und Schauspiel selbst nannte, entstanden 1940–1946 in den Vereinigten Staaten (in Provincetown und in der Beggar Bar in New York):[26]

Karena Niehoff beschreibt in ihrem Text Achte auf den Minotaurus! über Valeska Gert (1948)[28] zwei Nummern:

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, darunter am bekanntesten:[29]

In Ich bin eine Hexe erwähnt Valeska Gert für Auftritte in den 1950erjahren zudem folgende Nummern, die ebenso wie Ilse Koch teils als Gedichte im Buch abgedruckt sind:

(ohne Bühnenaufführungen und Filmretrospektiven)

Einzelausstellungen

Unter wesentlicher Berücksichtigung von Valeska Gert (Auswahl)