El Derecho indiano es aquel derecho que rigió en las Indias Occidentales durante el período de dominación de la Corona Española. Podemos dar para este dos tipos de concepto: uno "estricto" o "restringido" y un concepto "amplio" de las personas.

En su concepto estricto, nos referimos a él como "Leyes de Indias" o "Derecho especial de Indias", definiéndolo como un conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes y por otras autoridades subordinadas a ellos para establecer un régimen jurídico especial en las Indias. Y en su sentido amplio, lo podemos definir como el "Conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias". Es decir, además de la legislación especial de Indias, el Derecho Indiano en sentido amplio incluye al Derecho Castellano, el Derecho consuetudinario indígena, las Bulas pontificias, las Capitulaciones entre la Corona y los descubridores y colonos, y la costumbre criolla.[1]

Según el abogado Fernando de Trazegnies, el derecho indiano se destacó por un Pluralismo jurídico para lograr la integración de los indígenas y sus tradiciones sociopolíticas en los Reinos de Indias a través del Fuero la República de indios y de manera análoga a la práctica de Monarquía Tradicional y Compuesta que ya estaba siendo practicada por la Monarquía Hispánica y los Habsburgo:[2]

"En realidad, el espacio político y jurídico que pudiéramos llamar España, estaba conformado por reinos diferentes con sus propios reyes y sistemas administrativos, los que con el tiempo habían llevado adelante una unificación de las Coronas a través de los matrimonios entre las distintas familias reales. Sin embargo, aunque existiera una sola Corona, la diversidad de los reinos se mantenía, con sus propios fueros, con su derecho nacional. De manera que, al tomar posesión de América, la Corona de Castilla procede de forma semejante que en España para manejar la diversidad; y es así como reconoce dos grandes reinos: el de Nueva España (hoy México) y el de Nueva Castilla (hoy Perú). Y su primera reacción es gobernarlos en la misma forma plural como en España, es decir, integrando las costumbres y autoridades locales dentro de una perspectiva política mayor representada por la Corona de Castilla (...) pretende crear dos “repúblicas” bajo una misma Corona: la “república de españoles” y la “república de indios”, cada una con sus autoridades y reglas propias, aunque ambas sometidas a los mandatos de la Corona."

Fernando de Trazegnies

Estatuto jurídico de los territorios del Nuevo Mundo

El estatuto jurídico de Las Indias es la de unión real, a través de la Corona de Castilla; esto es, son territorios independientes de Castilla, que se unen a este Reino sólo en la persona del Rey, y por otros órganos gubernamentales comunes, como el Consejo de Estado creado por Carlos I en 1520 (común para Castilla e Indias) encargado de dirigir la política general y exterior, el Consejo de Hacienda creado en 1523, el Consejo de Guerra y el Consejo de la Inquisición (ídem).

Por tanto, jurídicamente hablando, las Indias nunca fueron colonias de España. De hecho, la expresión "Colonia" no apareció hasta fines del siglo XVIII por influencia francesa. Nunca se habló de las Indias como colonias, ni en el período de los Reyes Católicos ni durante los reinados de la dinastía Habsburgo. Se hablaba de los "Reinos de Ultramar", "de aquellos y estos Reinos", etc., dando a las Indias idéntica calidad, jerarquía, cultura y personalidad que el Reino de Castilla. Tanto es así que los Reyes crearon un órgano de la misma importancia que el Gran Consejo de Castilla, que es el Real y Supremo Consejo de Indias.

La importancia de la determinación de este estatuto jurídico estriba en la argumentación jurídica utilizada en el proceso de emancipación americana: esto es porque al ser apresado Fernando VII, el titular de la Corona Castellana y de las Indias, desaparece el factor de unión entre la Península y las Indias.

Estatuto jurídico de los diversos grupos sociales en América

Estatuto jurídico de los españoles

Aquí se hace referencia a tanto los españoles venidos de la metrópoli como aquellos nacidos en América. Este grupo social tiene las siguientes derechos y obligaciones:

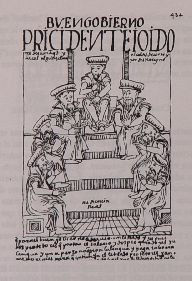

- Derecho al buen gobierno: garantizado por la supresión de la ley injusta.

- Derecho a alzarse frente a la autoridad tiránica.

- Derecho de petición: ya sea individual o colectivo (este último se realizaba a través de los procuradores de la ciudad).

- Derecho de preferencia en los cargos públicos, especialmente de los "peninsulares" frente a aquellos que fueren criollos.

- Obligación de fidelidad a la corona: Este deber ya provenía de San Isidoro de Sevilla, con su concepción pactista del poder. En América cuando el pueblo destituía a un Gobernador o a un Virrey, por su mal manejo, siempre lo hacía dando la explicación que lo hacía sin alzarse contra el Rey bajo la expresión: ¡¡Viva el Rey, Muera el mal gobierno!!, aparte porque el alzamiento contra el Rey constituye delito de lesa majestad, sancionado con la confiscación de bienes (por la deslealtad al Rey).

- Obligación de consejo: Implica otorgar a la corona información pertinente para que la Corona tome las determinaciones más adecuadas, obligación que rige tanto para las autoridades como para los súbditos.

- Obligación de auxilio: Esto ya existía en la Edad Media y consiste en:

- Auxilio económico: Implica el pago de impuestos. En América los colonizadores no pagan impuestos directos, quienes pagan este tipo de impuestos son los indígenas vasallos (los caciques, príncipes, etc. están exentos). Finalmente se establecieron impuestos para los mestizos y los negros libertos. Los españoles pagaban impuestos indirectos como la Alcabala, el Almojarifazgo, el Quinto del Rey entre otros.

- Auxilio militar: obligación de tomar armas ya sea en los regimientos (a largo plazo) o milicias (temporal, cuando las circunstancias lo demandaran).

Situación de las Castas

El sistema legal de la época dividía a las personas por una lado en razas y por otro en "cruzas" o "castas". Las personas de una "raza" eran aquellas que se reconocían como sin mezcla, de sangre limpia, ya sea de españoles (considerados blancos), indígenas o negros, en tanto que las "cruzas" o "castas" eran aquellas sobre las que se reconocían como de "sangre manchada", es decir descendientes de personas de "razas" distintas.

Aquellos de las “razas” principales —blancos e indios— estaban cubiertos por la legislación de sus respectivas “repúblicas”. Las cruzas, clasificados en una gran variedad de “castas” tenían, aunque en principio cubiertos por la legislación de la “república de los españoles”, una situación más confusa, tanto social como legal.[7]

Inicialmente ni la sociedad colonial ni la Corona española encontraron ningún problema con el mestizaje, este se veía como resultado natural de una política oficial que promovía el matrimonio entre conquistadores y conquistados. Consecuentemente las uniones entre conquistadores y las princesas indígenas generaron una primera generación de mestizos vistos con buenos ojos. Sin embargo, y relativamente pronto, la Corona prohibió tales matrimonios y en consecuencia —en adición a problemas legales— empezaron a jugar elementos de tipo religioso, ya que muchos mestizos fueron afectados por el hecho de ser ilegítimos, lo que significaba que sufrían un estigma que los restringía en todo tipo de actividad social, etc.[8]

A partir de entonces, y con una variedad de motivos, la política española buscó cerrar a las castas el acceso al plano económico, político y social de los grupos dominantes. Entre otras prohibiciones legales que buscaban mantener una diferencia marcada en lo social, se dispuso que ni las negras, mulatas o mestizas podían usar artículos de oro, seda, mantos y perlas. También se impusieron normas en los trajes que podían vestir los negros, mulatos, indios y mestizos. Esto responde a que ornamentos eran distintivos del grupo dominante, símbolos de riqueza y prestigio, por lo que no podía permitirse que personas pertenecientes a un estatus inferior las usasen.[9]

Sin embargo, aún siendo de “sangre manchada”, los castas en general, y mestizos en particular, eran percibidos como diferentes a los indios. Consecuentemente el ordenamiento jurídico posicionó a las castas por debajo de peninsulares y criollos pero por encima de los indios (en los pueblos de indios no podían vivir españoles, mestizos, negros, ni mulatos aunque hubiesen adquirido tierras en ellos). Se establecieron definiciones cuidadosas y precisas para que las castas no fueran confundidas ni tratadas en un plano de igualdad con ninguna de las “razas” (españoles o indios), especialmente en lo relativo a su posición social.[10]

La legislación indiana prohibía que los mestizos (de cualquier origen) tuviesen acceso a cargos y oficios públicos, por ejemplo regidores o corregidores de indios. Tampoco podían portar armas o sentar plazas de soldados. En general, y para empezar, las castas estaban —en la ley— tratadas como un solo grupo, que incluía —y se asimilaba— al tratamiento legal de los negros libres.[9] La situación legal de los esclavos era diferente.[11] (ver más abajo)

Entre otras cosas, no se admitían a la educación superior a mestizos, zambos, ni mulatos. Así mismo se reservan los colegios seminarios para los hijos de “gente honrada y de matrimonio legítimo”, de “limpia sangre sin raza de moros, judíos, ni mestizo”, etc. Sin embargo, había diferencias más o menos sutiles entre las diferentes castas. Por ejemplo, las castas estaban generalmente excluidos de oficios y dignidades eclesiásticas, aunque las mestizas si podían ser monjas. Y los mestizos podían acceder a la educación primaria.[12] Los mulatos tenían una posición social más favorable que la de los negros, pero su situación jurídica era igual a la de éstos, con las mismas restricciones, ya fuesen libres o esclavos. Los zambos tienen las mismas prohibiciones que negros y mulatos, pero su condición social era muy inferior a la de estos.

Sin embargo, —y a diferencia de los indios— los miembros de las castas tenían la libertad para trasladarse a vivir de un lugar a otro y sus miembros podían contratar su trabajo en donde y con quien quisiesen (con tal de que no fueran esclavos). Derivado de su condición de ser sujetos (putativos) de la república de los españoles, todos los miembros de las castas tenían el derecho de requerir los servicios del indio, en cualquier momento y cualquiera que fuese su condición, sin que la ley les permitiese negarse, aun siendo llamados por un extraño, estando en la calle.[12] Sin embargo, los negros y mulatos debían dar precedencia en la calle a los blancos y mestizos y, estos últimos, a los blancos.

En la medida en que el proceso de mestizaje se generalizó, y el sistema de castas se tornó más difuso y complejo, se consideró necesario dictar leyes con el fin de regular la vida y actividades de todos estos grupos. En los siglos coloniales se sucedieron, unas a otras, las leyes sobre el uso y tenencia de armas entre los indios y entre las castas: se prohíbe a mestizos, negros y mulatos, tener caballos, yeguas y armas (1607); que ningún mestizo, mulato o negro libre lleve espada, machete u otra arma, so pena de doscientos azotes “amarrado a un palo” (1634); que se recojan las armas de fuego que haya en los pueblos y que no se permitan juntas o marchas con pretexto de regocijos (1693); que ningún indio negro o mestizo ni otra persona pueda cargar cuchillo, puñal, machete, ni daga (1710); que “solo a los españoles se les permita llevar armas, como son espadas de cinco cuartas y otras semejantes, bien acondicionadas y embainadas” (1776), etc. (Martínez; op. cit, p: 293).

Estatuto jurídico de los indígenas americanos

Tras el descubrimiento de América, se va perfeccionando el estatuto jurídico de los indígenas americanos, desde el primer momento se hace presente a la corona de Castilla que son vasallos libres de ésta y que excepcionalmente pueden ser sometidos a esclavitud.

Desde el primer viaje de Cristóbal Colón, donde llevara a los indios en presencia de los Reyes Católicos, estos ordenaron que una junta de teólogos dijese si eran esclavos o no y, después de 7 años de estudio y de arduo debate, esta junta determinó que eran libres. En el testamento de Isabel I de Castilla, entre muchas otras cosas, le encarga encarecidamente a Fernando de Aragón y a Juana I de Castilla "La Loca", que los indios sean protegidos.

Esta protección que solicitaba Isabel la Católica, se aplica a los indígenas comunes (los caciques eran asimilados a nobles) aplicando por analogía el estatuto de los "rústicos y miserables" de Castilla que recogen las Siete Partidas.

En suma, los indígenas de Indias eran a su vez considerados "vasallos libres de la Corona" y a la vez "rústicos y miserables", considerando que la generalidad de las veces que los indígenas no entendían el andamiaje jurídico español (europeo-occidental), el derecho indiano determinó que su condición jurídica era la de incapaz relativo y que para actuar en la vida del derecho, tenían que tener un representante; este podía ser un cacique, una comisión o por regla general un protector de naturales.

Prerrogativas de que gozaban los indígenas:

En materia procesal civil:

- Gozan de restitutio in integrum para invalidar aquellos actos jurídicos celebrados por miedo o fraude.

- Los pleitos de indios se efectuaban mediante juicios breves y sumarios (sea en lo civil, penal y eclesiástico). En cuanto a los pleitos entre caciques.

- Tenían la facultad de retractarse de sus declaraciones (sea como confesión o testimonio) y de los documentos que hubieren presentado. En caso de que no fueren cristianos, pueden jurar conforme sus ritos.

- Los asuntos de indios (como garantía de imparcialidad) eran de conocimiento de Real Audiencia.

- No les corren los plazos para presentar cargos a las exautoridades en juicio de residencia.

- Estaban exentos de deducir la décima parte al tribunal por juicios ejecutivos.

En materia procesal penal:

- Están exentos de la "fianza de calumnia", es decir, cuando alguien se querellaba contra otro por calumnia, el querellante debía presentar fianza a fin de que no se considere su querella como temeraria, si el tribunal así lo determina, el querellante debe además pagar una multa.

- La inquisición no los alcanzaba, pues se los consideraba "neófitos en la fe".

En lo Civil:

- Estaban liberados de ciertas cargas civiles, como tutores o curadores, de aceptar voluntariamente estos cargos, estaban liberados de responsabilidad en el momento de la facción de inventario.

- La venta de bienes raíces de los indios es solemne, debían hacerse pregones de que se venden tales y cuales cosas y los interesados recurrían a tal persona ofreciendo una "puja" (dinero). Se debían hacer 30 pregones, es decir, 30 días para avisar la venta de bienes. Incluso tenían "per se" derecho a retractarse de la venta. Para los bienes muebles la obligación de pregonar es de 9 días.

- Se reconocía estatuto de Nobleza a determinados indígenas (caciques, príncipes, etc.)

En lo Penal:

- Los delitos contra los indios debían ser castigados más severamente que de los propios españoles (todos los delitos contra aquellos eran de acción pública)

En general, se reconoce el derecho indígena en todo aquello que no contravenga el derecho indiano.

Estatuto jurídico de los negros esclavos

Tenían un estatuto jurídico sui generis, por una parte era considerado persona y por otra como cosa:

Este estatuto otorgaba ciertos prerrogativas al esclavo y obligaciones al amo:

- Derecho a un peculio de su oficio propio: Con el producto de este peculio, el esclavo podía comprar su libertad.

- Derecho a unidad conyugal (contubernio) entre esclavos.

- Obligación de alimentación al esclavo y a su familia por parte del amo.

- Prohibición de dar la libertad a esclavos mayores de 60 años a menos que el amo le otorgase una pensión alimenticia vitalicia.

- El amo, si quería casarse con esclava, debía pagarle una suma de dinero (con este dinero compraba su libertad).