L'Homme de douleurs est une représentation de l'iconographie chrétienne du Christ entre sa mort et sa Résurrection. L'expression vient d'un verset des Cantiques du Serviteur dans le Livre d'Isaïe : « Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance[1]... ». Le mot « douleurs » est toujours au pluriel : אִישׁ מַכְאֹבוֹת (ish makh'ovot) dans la Bible hébraïque et vir dolorum dans la Vulgate.

La représentation qui est à l'origine de ce thème est développée à partir de l'image de l'épitaphios byzantin (VIIIe siècle), une icône byzantine en mosaïque réputée miraculeuse sous le nom de Imago pietatis, une image de dévotion qui parvient en Occident vers le XIIIe siècle où elle est reprise en sculpture[2], en peinture et en enluminure dans les manuscrits.

En Italie elle renouvelle la représentation ancienne[3] du Christ « triomphant » « en gloire[4] » ou « en majesté », en le transformant (puis pour la supplanter[5]), en le montrant, en « homme de douleurs », dans l'intention manifeste de la pré-Renaissance d'humaniser le propos religieux, comme la « Vierge de l'humilité » et la « Vierge de maternité » versus la « Vierge en majesté »[6].

Les Primitifs flamands et allemands (qui le nomme du nom précis de Schmerzensmann ) reprendront également cette iconographie nouvelle[7].

Cette forme particulière laissera, au XVIe siècle, la place aux représentations plus plastiques du Christ[8].

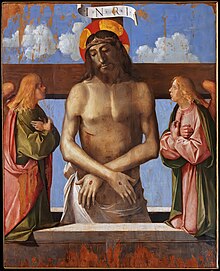

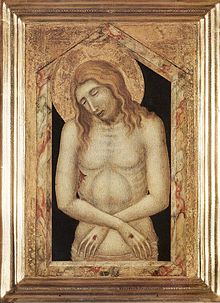

Le Christ, entre mort et Résurrection[1], est représenté debout, ressuscité, sortant de la cuve du sarcophage de son tombeau, et seul le haut de son corps est visible[9], blessures bien en évidence (ostentatio vulnerum, « ostentation des blessures ») sur le flanc et les mains, couronne d'épines sur la tête, le plus souvent les bras croisés sur l'abdomen, portant le périzonium.

Auréolé, il peut être entouré de figures saintes (assistant anachroniquement à la Résurrection, comme Jean le Baptiste, déjà mort avant la Crucifixion de Jésus) ou célestes (anges, le soutenant ou non), la croix de la Crucifixion peut apparaître en fond centrée sur sa tête, avec ou non en présence des Arma Christi.

Il peut porter une tunique rouge reposant sur ses épaules.

Cette représentation existe en peinture et enluminure, en sculpture. Certaines représentations picturales sont des éléments de polyptyque surmontant les autres panneaux (ex : Jacopo Bellini, Triptyque de la Vierge).

On ne le confondra pas avec :