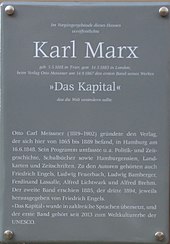

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, eines der Hauptwerke von Karl Marx, ist eine Analyse und Kritik der kapitalistischen Gesellschaft mit weitreichenden Wirkungen in der Arbeiterbewegung und der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Marx’ persönliche Ausgabe des „Kapital“ (Erster Band) mit seinen handschriftlichen Anmerkungen wurde auf gemeinsamen Vorschlag der Niederlande und Deutschland im Juni 2013 von der UNESCO in das Weltregister des Dokumentenerbes aufgenommen. Die Schrift wird im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam aufbewahrt.[1]

Nach Jahrzehnten ökonomischer Studien und diversen Vorarbeiten (vor allem die Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Zur Kritik der politischen Ökonomie und die Theorien über den Mehrwert) erschien 1867 der erste Band: Der Produktionsprozess des Kapitals. Friedrich Engels stellte nach Marx’ Tod (1883) aus dessen Manuskripten zwei weitere Bände zusammen. 1885 veröffentlichte er Band 2: Der Zirkulationsprozess des Kapitals. 1894 folgte Band 3: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion.

Die drei Bände des Kapital, wie sie heute in den MEW-Bänden 23 bis 25 und in den meisten Übersetzungen vorliegen, wurden in unterschiedlichem Maße von Marx selbst und vor allem von Engels redigiert und bearbeitet.[2] Sie erschienen zu Lebzeiten von Marx und Engels in teilweise überarbeiteten Auflagen. Marx’ persönliche Ausgabe des ersten Bandes wurde in das Weltdokumentenerbe der Unesco aufgenommen.[1]

Der erste Band[3] des Kapital erschien Mitte September 1867 beim Hamburger Verleger Otto Meissner in einer Startauflage von 1000 Exemplaren (Bekanntgabe des Erscheinens im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel vom 14. September 1867[4]) auf der Grundlage der Ökonomischen Manuskripte (1863–65).[5] Zwischen Dezember 1871 und Januar 1872 verfasste er Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des Kapital[6], welche Überarbeitungen und Kommentare zum ersten Kapitel der Erstauflage enthielten – vor allem grundsätzliche Überlegungen zur Werttheorie. Im Jahr 1872/73 erschien der erste Band in zweiter Auflage.[7] Zu erheblichen Veränderungen kam es vor allem im ersten Kapitel über die Ware.

Marx arbeitete fünf Jahre lang an einer französischen Ausgabe des ersten Bandes; diese Übersetzertätigkeit regte ihn an, den Stoff in Teilen zu überarbeiten und neu zu überdenken. Vor allem den Abschnitt über die „Akkumulation“ ergänzte er. Die französische Ausgabe erschien 1872–1875, zunächst in einzelnen Lieferungen, 1875 dann als Buch.[8]

Nach Marx’ Tod (1883) brachte Engels den ersten Band auf der Grundlage der zweiten Auflage mit einem Teil der Veränderungen der französischen Ausgabe in dritter Auflage heraus.[9] In die vierte Auflage[10] (1890) flossen weitere Teile der französischen Ausgabe ein.

2017 gab Thomas Kuczynski eine neue Textausgabe auf der Grundlage bisher nicht bearbeiteter Hinweise von Marx heraus. Dies betrifft vor allem den Vergleich der zweiten deutschen Auflage mit der französischen Ausgabe.[11][12] Zu den weiteren Vorzügen dieser Ausgabe zählen u. a. die eingerückte Einfügung der ursprünglich in den Anhang verbannten Anmerkungen in den Lesetext, überprüfte und ggf. ergänzte Quellenangaben, sowie die Übersetzung aller fremdsprachigen Begriffe und Zitate.

Im Jahre 1885 veröffentlichte Engels den zweiten Band des Kapital,[13] in dem er verschiedene Manuskripte Marx’ zusammengestellt hatte, die dieser in den 1860er- und 1870er-Jahren geschrieben hatte.[14] 1880 hatte Marx Charles Darwin angeboten, ihm den zweiten Band zu widmen; dieser lehnte jedoch ab.[15] Gedruckt wurde das Buch bei der Druckerei Reusch in Leipzig, wobei dem Verleger Otto Meissner das handschriftliche Manuskript von Engels’ Sekretär Oscar Eisengarten als Druckvorlage diente.[16]

1894 folgte der dritte Band,[17] dessen Grundlage nur ein Manuskript von Marx aus den Jahren 1864/65[18] war, das mit zahlreichen Umformulierungen und Umstellungen von Engels versehen war.

Während im traditionellen Marxismus von der „Vervollkommnungsthese“ ausgegangen wurde, wonach die späteren Versionen als stetige Verbesserungen der früheren anzusehen seien, geht die „Neue Marx-Lektüre“ von einer „Popularisierungsthese“ aus, wonach die späteren Auflagen in der Regel Popularisierungen und damit auch Vereinfachungen zu früheren Auflagen darstellen.[19]

Im Kapital geht es nicht um „Gesellschaft schlechthin“ oder um „‚das‘ menschliche Wirtschaften“, vielmehr wird eine besondere Gesellschaftsform und eine besondere Form des Wirtschaftens analysiert: Die Kritik der Politischen Ökonomie – so der Untertitel des Werkes – steht für die grundsätzliche Kritik sowohl der kapitalistischen Produktionsweise als auch der durchgesetzten bürgerlichen Theorie derselben (Wirtschaftswissenschaften, besonders Volkswirtschaftslehre) zur Zeit von Marx.

Marx’ Kritik legt dar, dass es sich bei Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise um Klassengesellschaften handle, in denen sich das Privateigentum an den Produktionsmitteln durch die Indienstnahme von Lohnarbeit vermehre. So akkumuliere sich der Reichtum in Form von Kapital, während seine Produzenten dauerhaft von ihm ausgeschlossen seien: Beteiligt am Reichtum seien laut Marx die Arbeiter nur insoweit, als die Benutzung ihrer Arbeitskraft ihre Entlohnung notwendig mache.

Zweitens richtet sich das Kapital gegen die politische Herrschaft, die ihre Gewalt ganz in den Dienst des Kapitals stelle und die Abhängigkeit der arbeitenden Klasse vom Privateigentum rechtlich absichere.

Marx behauptet, dass dies von Menschen gemachte Verhältnisse seien. Dennoch wirkten sie hinter dem Rücken der Gesellschaftsmitglieder, erschienen ihnen als den Dingen innewohnende Sachnotwendigkeiten; ihr Charakter als 'Verhältnisse von Personen' sei verschleiert. Marx bezeichnet diesen Umstand in Analogie zu religiösen Einbildungen als Warenfetisch.

Im ersten Band ist Gegenstand, wie der Mehrwert im einzelnen industriellen Kapital produziert wird. Dieser muss aber noch im Austausch – in der Zirkulationssphäre – realisiert werden. Dadurch ergeben sich verschiedene Phasen, in denen das Kapital sich befinden muss: die Produktions- und die Zirkulationssphase. In der zweiten Phase beziehen sich verschiedene Einzelkapitale aufeinander; die Form dieser Verhältnisse sind Gegenstand des zweiten Bandes des Kapital. Die Untersuchung dieser Verhältnisse führt zu der Frage, wie unter der Forderung beständiger Akkumulation von Mehrwert die Reproduktion der Gesellschaft verläuft.

Hier beschreibt Marx:

Im 48. Kapitel Die trinitarische Formel hat Engels als Herausgeber mehrere Fragmente zusammengestellt, in denen Marx einige der wichtigsten Aspekte des gesamten Kapitals zusammenfasst. U. a. werden in kurzer Form die Stufen der Verschleierung der Ausbeutung der Arbeiter durch das Kapital beschrieben.

Marx’ ökonomisches Hauptwerk trägt den Untertitel „Kritik der politischen Ökonomie“. Die Kritik besteht darin, von einem neuen Ausgangspunkt – dem „Springpunkt“, „um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht“[22] – die partiellen Erkenntnisse seiner Vorgänger zu einem in sich geschlossenen Gesamtbild zu vereinigen, Lücken forschungsmäßig zu schließen, logisch Widersprüchliches zu klären und die theoretischen Aussagen anhand der Verhältnisse in dem damals ökonomisch am weitesten fortgeschrittenen Land (England) zu illustrieren.[23] Eine Kritik der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie müsste, wenn sie diesem Wissenschaftsverständnis folgen will, seine Theorie anhand der Entwicklungsstadien überprüfen, die der Kapitalismus weltweit nach Marx durchgemacht hat. In diesem Sinn hat beispielsweise Wladimir Iljitsch Lenin seine Schrift „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ verfasst.[24] In diesem Sinn umfasst der Kritik-Begriff nicht nur, ja nicht einmal dominant, den polemischen Widerspruch, sondern auch die Weiterentwicklung der Marxschen Theorie – bzw. den Versuch einer Weiterentwicklung.

Nach Marx’ Lebzeiten hat sich allerdings nicht nur der Gegenstand seiner Forschung, sondern auch das Wissenschaftsverständnis gewandelt. (i) Während die klassische politische Ökonomie noch den Anspruch hatte, ein möglichst umfassendes und allseitiges Bild der ökonomischen Verhältnisse zu liefern, hat sich die Ökonomik im 20. Jahrhundert immer mehr auf partielle Zusammenhänge fokussiert. Als Beispiel kann die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion genannt werden, die sich für den exakten Zusammenhang zwischen dem Ergebnis einer Produktion und dem dafür erforderlichen Einsatz von Produktionsfaktoren interessiert – was für Marx kein Thema war. (ii) Räumt man ein, dass sich die Kritik ökonomischer Verhältnisse in hohem Maße mit quantitativen Verhältnissen beschäftigen muss – beispielsweise liegt die Möglichkeit von Ausbeutung im Marxschen Sinne erst vor, wenn die Arbeitskraft in der Lage ist, mehr (!) Wert zu schaffen, als sie selbst Wert ist, wenn also ein bestimmtes quantitatives Maßverhältnis gegeben ist – so erstaunt es, dass im „Kapital“ nur ganze zwei mathematische Formeln vorkommen.[25] Allerdings befindet sich eine Formel sogar an inhaltlich zentraler Stelle des Kapital (W = c + v + m). Offenbar hat es Marx vorgezogen, aus Rücksicht auf sein Publikum quantitative Verhältnisse verbal darzustellen. Vom Standpunkt der modernen Wissenschaft ist aber der geringe Grad an mathematischer Formulierung ein Mangel traditioneller ökonomischer Theorien. (iii) Marx war zwar ein guter Beobachter der Verhältnisse seiner Zeit – zum Teil vermittelt durch seinen Freund, den Fabrikanten Friedrich Engels, – aber die umfassende Vermessung ökonomischer Verhältnisse begann sich erst etwa 50 Jahre nach Marx’ Tod herauszubilden. Folglich muss man einschätzen, dass das Kapital in hohem Maße Aussagen macht, für die damals die empirische Basis noch fehlte. (iv) Und schließlich ist es inzwischen in der Wissenschaft verpönt, offen den Standpunkt einer bestimmten Klasse zu vertreten, wobei nicht auszuschließen ist, dass diese oder jene Theorie der einen oder anderen Gesellschaftsgruppe mehr oder weniger nützlich ist.

Die Kritik an Marx ist vielfältig; ein Werk, das so wie das Kapital weltweit Verbreitung gefunden hat, provoziert Widerspruch der unterschiedlichsten Art. So hat man beispielsweise aus dem Zusammenbruch des sozialistischen Staatensystems schließen wollen, dass damit auch Marx’ Theorie widerlegt worden sei.

Doch das Ringen um die richtige Interpretation des Marxschen Werkes fand und findet nicht nur zwischen seinen Kritikern und Verteidigern statt, sondern auch zwischen Marx-Kennern. Dabei dominiert die Angewohnheit, sich intensiv exegetischen Fragen zuzuwenden, oftmals eingebettet in einen von Autor zu Autor verschiedenen Versuch der Gesamtdarstellung des Marxschen Werks. Als Beispiel wären zu nennen Helmut Reichelts Schrift „Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx“ oder Hans-Georg Backhaus’ „Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritik“ mit dem Haupttitel „Dialektik der Wertform“. Eine Gegenposition stellt das oben bereits zitierte Buch von Zelený dar.

Eine völlig andere Herangehensweise praktizieren jene, die versuchen, mit Hilfe der Mathematik Probleme zu lösen, die in der ökonomischen Theorie von Marx verblieben sind. Beispiel dafür ist auf rein theoretischem Gebiet Hans Klemms Schrift „Reproduktionsmodelle im Vergleich“ (Frankfurt a. M. 1997). In die Hunderte gehen die Artikel, die versuchen, das von Marx hinterlassene Transformationsproblem der Werte in Preise mit Hilfe der Mathematik zu lösen.[26] Der gegenüber der Marxschen Theorie kritische Aspekt wird noch deutlicher, wenn die Lösung des Transformationsproblems vom Standpunkt eines völlig anderen theoretischen Ansatzes vorgenommen wird. Beispiel dafür ist das neoricardianische Modell.[27] Und schließlich gibt es Ansätze, die im Kapital enthaltene materialistische Dialektik für die Analyse der philosophischen Grundlagen der Mathematik und ihre naturwissenschaftlichen Anwendungen fruchtbar zu machen.[28]

Im Juni 2016 wurde in London eine Erstausgabe des ersten Bandes von 1867 mit einer Widmung an Johann Georg Eccarius mit einem Schätzpreis von £ 80 000 bis £ 120 000 ins Auktionsrennen geschickt. Der Zuschlag ging an einen „europäischen Sammler“, wie es beim Versteigerer Bonhams heißt – für £ 218 500, das entspricht fast € 250 000.[29] Dieses Widmungsexemplar wird jetzt für 1,5 Millionen Euro angeboten.[30]