| Etruskisch (†) | ||

|---|---|---|

| Zeitraum | 9. Jahrhundert v. Chr. bis 1. Jahrhundert n. Chr. | |

|

Ehemals gesprochen in |

Etrurien (im Wesentlichen heutige Toskana) und Süditalien | |

| Linguistische Klassifikation |

| |

| Sprachcodes | ||

| ISO 639-1 |

– | |

| ISO 639-2 |

– | |

| ISO 639-3 |

ett | |

Die etruskische Sprache – auch Etruskisch genannt – ist eine vor allem epigraphisch überlieferte, ausgestorbene Sprache.[1] Sie wurde vom 9. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert n. Chr. in der damaligen Provinz Etrurien von den Etruskern gesprochen.

Etruskische Texte stammen aus Etrurien, Kampanien, dem Latium, Falerii (Gebiet der Falisker), Veji, Cerveteri (Caere), Tarquinia und deren Umgebung, aber auch aus Gebieten außerhalb Italiens, mit denen die Etrusker diplomatische und Handelskontakte pflegten, wie z. B. die spätere Gallia Narbonensis, aber auch Korsika, Sardinien und das karthagische Nordafrika. Die Texte können bis heute nur in Bruchstücken übersetzt werden.

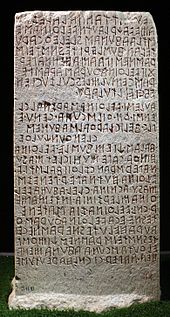

Etruskisch wurde in einer Variante des altitalischen Alphabets geschrieben (siehe etruskische Schrift).

Außer den Inschriften, die man auf vielen Geräten und Objekten findet, wie Töpfereien und Spiegeln, auf Grabwänden und auf Särgen sowie auf Gewandfibeln (recht kurz, oft nur aus dem Namen des Verstorbenen bestehend), sind die wichtigsten erhaltenen Texte in etruskischer Sprache folgende:

Die genetische Zugehörigkeit des Etruskischen zu einer Sprachfamilie ist weiterhin unklar, obwohl es Versuche einer Anbindung an indogermanische und nichtindogermanische Sprachen gegeben hat.[1] Es konnte eine Verwandtschaft des Etruskischen mit der vorgriechischen lemnischen Sprache nachgewiesen werden, die auf der ägäischen Insel Limnos bis zur Invasion der Athener im Jahre 510 v. Chr. gesprochen wurde. Für beide Sprachen wird eine Verbindung zur rätischen Sprache in der Alpenregion angenommen.[1] Daraus lässt sich eine tyrsenische Sprachfamilie folgern.

Durch die sprachliche Verbindung mit dem Lemnischen könnte die Hypothese gestützt werden, dass die Etrusker aus dem agäisch-kleinasiatischen Raum eingewandert sind; jedoch ist eine umgekehrte Wanderungsrichtung auch nicht von vornherein auszuschließen; in diesem Falle wäre das Etruskische eine autochthone Sprache Italiens. Allerdings gibt es im Verbreitungsgebiet des Etruskischen Hinweise auf ein sprachliches Substrat, das für die genannte Verbindung mit dem Rätischen verantwortlich sein könnte.

Steinbauer versucht, über westanatolische Gemeinsamkeiten eine sprachliche Verbindung des Etruskischen und Lemnischen zum Indogermanischen herzustellen.[2] Frederik Christiaan Woudhuizen hat sich insbesondere mit den Beziehungen zur anatolischen Sprache Luwisch beschäftigt.[3]

Zu den Versuchen, das Etruskische mit anderen Sprachen und Sprachfamilien in Verbindung zu bringen, liegen folgende Theorien vor:

Noch weniger Verbindungen lassen sich zur Makrofamilie des Nostratischen herstellen, mit der bestimmte Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Sprachfamilien (unter anderem der indogermanischen, der afroasiatischen und der uralischen Sprachfamilie) erklärt werden sollen.

Nach Helmut Rix (→ Literatur) kann man im Etruskischen folgende Kasus unterscheiden (V steht im Folgenden für einen Vokal):

Der Plural wird bei den Substantiven durch die Suffixe -(V)r bzw. -χva/-cva/-va/-ua markiert. Der Pluralmarker steht vor dem Kasusmarker.

Es gibt im Etruskischen keine Personalendungen, auch der Numerus (Singular oder Plural) des Subjekts wird nicht gekennzeichnet.

ame heißt z. B. „ich bin, du bist, er/sie/es ist; wir sind, ihr seid, sie sind“.

Verbalnomina werden gebildet durch: -u (Resultat), -θ (Gleichzeitigkeit), -as (Vorzeitigkeit), -e (Infinitiv).

Etwa 200 etruskische Wörter sind mehr oder weniger gedeutet, die Bedeutung der restlichen etwa 300–400 Wörter ist noch unklar. Die Deutungen der einzelnen Forscher gehen z. T. immer noch weit auseinander und sollten kritisch betrachtet werden. Eine Auswahl von etruskischen Wörtern mit gesicherter Bedeutung:

Die Etrusker verwendeten neben eigenen Vornamen auch solche aus italischen, griechischen und anderen indogermanischen Sprachen.

Einige Beispiele für rein etruskische Vornamen:

(nach Pfiffig 1969)