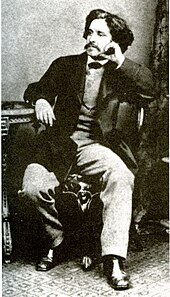

Paul Lafargue (* 15. Januar 1842 in Santiago de Cuba; † 26. November 1911 in Draveil, Département Seine-et-Oise, heute Département Essonne) war ein französischer Sozialist und Arzt.

Paul Lafargue verbrachte die ersten Lebensjahre in seinem Geburtsort Santiago de Cuba. Sein ebenfalls bereits dort geborener Vater François war Sohn eines Franzosen und einer Kreolin, die nach der Haitianischen Revolution von 1791 aus Haiti nach Kuba geflohen waren. Auch Paul Lafargues Mutter, Ana Virginia Armaignac, hatte einen aus Haiti geflohenen französischen Vater und war auf Jamaika als Tochter einer eingeborenen Karibin zur Welt gekommen. François Lafargue arbeitete als Küfer und war Besitzer einer Kaffeeplantage, Paul war vermutlich das einzige Kind des Ehepaars.[1]

1851 übersiedelte die Familie nach Frankreich, wo sie sich mit dem mitgebrachten Vermögen in Bordeaux niederließ, der Heimatstadt des Großvaters. Paul Lafargue setzte seine im fortschrittlichen Colegio de Santiago begonnene Schulausbildung zunächst auf dem Gymnasium in Bordeaux fort und schloss sie 1861 mit dem Baccalauréat in Toulouse ab.

Anschließend ging er zum Studium der Pharmazie nach Paris, wo er jedoch bald auf die Medizinhochschule wechselte.[2] Dort begann er seine intellektuelle und politische Laufbahn. Er war Anhänger des Positivismus und kam in Kontakt mit republikanischen Gruppen, die zu Napoleon III. in Opposition standen. In dieser Phase war er vom Werk des Gesellschaftswissenschaftlers Pierre-Joseph Proudhon beeinflusst, dessen Ideen des Anarchismus er folgte. Er schloss sich der französischen Sektion der 1864 gegründeten Internationalen Arbeiterassoziation (Erste Internationale) an und gab bald darauf den revolutionären Theorien Karl Marx’ und Auguste Blanquis den Vorzug vor dem Anarchismus.[3]

Als Mitorganisator und prominenter Teilnehmer des internationalen Studentenkongresses in Lüttich 1865, dessen Diskussionen radikaler atheistischer und revolutionärer Thesen einen öffentlichen Skandal verursacht hatten, wurde Lafargue vom Besuch aller französischen Hochschulen ausgeschlossen. Er ging 1866 nach London, um am St Bartholomew’s Hospital Medical College sein Medizinstudium fortzusetzen und sich weiter in der Arbeiterbewegung zu engagieren.[4][2] In London wurde er regelmäßiger Gast im Hause von Karl Marx, wo er dessen Tochter Laura kennenlernte, mit der er sich im September 1866 verlobte.[5] Im April 1868 heiratete das Paar, kurz bevor Lafargue im Juli sein Medizinstudium abschloss.[2] Von Marx erhielt er seine politische Schulung. Im März 1866 wurde er in den Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation gewählt, wo er bis 1868 Spanien vertrat.

Im Herbst 1868 kehrte er nach Frankreich zurück, wo er in einer Artikelserie den Anarchismus Michail Bakunins scharf angriff und damit seine erfolgreiche Laufbahn als politischer Journalist startete. 1870 war er an der Gründung der Pariser Sektion der Ersten Internationalen beteiligt. Nach Ausbruch des Deutsch-Französischen Kriegs floh er 1870 mit seiner Familie zunächst nach Bordeaux, nach dem Fall der Pariser Kommune, für die Lafargue die Unterstützung der Provinz für die Erhebung organisieren sollte, 1871 dann, um einer Verhaftung zu entgehen, zunächst nach Bagnères-de-Luchon in den Pyrenäen und Anfang August[6] weiter ins Exil nach Spanien. Alle drei Kinder des Paares starben in diesen Jahren.

In Spanien wirkte Lafargue als Beauftragter der Ersten Internationale und übersetzte erstmals Texte von Marx und Friedrich Engels ins Spanische. Innerhalb der dortigen Arbeiterbewegung setzte sich jedoch der Anarchismus gegen den von Lafargue propagierten Marxismus durch.

Nach der Amnestie für die Kommunekämpfer 1882 und der dadurch ermöglichten Rückkehr der Eheleute Lafargue nach Frankreich gründete er im selben Jahr zusammen mit Jules Guesde den Parti ouvrier, die erste marxistische Partei Frankreichs. Im Jahr 1889 eröffnete er den Internationalen Arbeiterkongress in Paris.

Lafargue verfasste zahlreiche Artikel für Zeitungen und Zeitschriften. Er schrieb mehrere Beiträge für die von Eduard Bernstein herausgegebene Reihe Die Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen, die Bernstein in Loyalität zu Lafargue auch dann als Herausgeber akzeptierte, wenn er sie für nicht gelungen hielt, wie etwa dessen Studie über Die Niederlassungen der Jesuiten in Paraguay.[7]

1911 starb das Ehepaar nach einem Opernbesuch durch Suizid.[8] Über die Gründe schrieb Lafargue in einer hinterlassenen Notiz:

« Sain de corps et d’esprit, je me tue avant que l’impitoyable vieillesse qui m’enlève un à un les plaisirs et les joies de l’existence et qui me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres. »

„Gesund an Körper und Geist, töte ich mich selbst, bevor das unerbittliche Alter, das mir eine nach der anderen alle Vergnügungen und Freuden des Daseins nimmt und mich meiner körperlichen und geistigen Kräfte beraubt, meine Energie lähmt, meinen Willen bricht und mich für mich und andere zur Last werden lässt.“

15.000 Menschen begleiteten den Trauerzug zum Friedhof Père Lachaise, wo Lenin im Namen der russischen Sozialdemokratie eine Grabrede hielt.[9][10] Eduard Bernstein würdigte den Sozialisten als „geistig bedeutendsten Führer des Sozialismus in Frankreich“.

Im Vordergrund steht bei Lafargue die Kritik am Konsum, also der Konsumtionssphäre der kapitalistischen Produktion. Lafargue reflektiert hier auch die Bedingungen für die arbeitenden Menschen nach der Revolution. In seinem berühmtesten Text, Das Recht auf Faulheit von 1883 – dem Untertitel nach eine „Widerlegung“ des in der Pariser Februarrevolution 1848 geforderten Rechts auf Arbeit –, kritisierte er die bürgerliche Arbeitsmoral und den zeitgenössisch-ideologischen Begriff der Arbeit sowie die Folgen der Überproduktion.

Seine grundsätzliche Kritik am Nationalismus sah Lafargue im Kommunistischen Manifest begründet. Gleichwohl wurde er für diese von Marx mit dem Begriff des „proudhonisierten Stirnerianismus“ kritisiert, der später vor allem als Kosmopolitismus kritisiert und verfolgt wurde.

Sein Internationalismus wurde auch zum Hintergrund für rassistische Angriffe auf Lafargue als „Mulatte“. Marx selbst sprach von seinem Schwiegersohn als dem „Neger“ oder dem „Kreolen“.[11] Friedrich Engels schrieb in einem Brief an Laura, dass Paul wohl „dem übrigen Tierreich um einen Grad näher steht als wir anderen“.[12]

Auf sozialistischen Kongressen wurde Lafargue nach seiner Abstammung gefragt. Bernstein schrieb: „Das Bewußtsein, daß er zum Teil von Angehörigen unterdrückter […] Rassen abstammte, scheint schon früh sein Denken beeinflußt zu haben“. Auf Fragen nach seiner Abstammung ist der Ausspruch überliefert, er sei stolz, von „Negern“ abzustammen. Schon zu Beginn seiner politischen Aktivitäten setzte er sich gegen rassistische und antifeministische Angriffe seiner Genossen zur Wehr. So hieß es in einem mit „Paul Lafargue, Mulatte“ unterzeichnetem Artikel: „Sie schleudern uns als Beleidigung die Bezeichnung homme de couleur ins Gesicht. Es ist unsere Aufgabe als revolutionäre Mulatten, diese Bezeichnung aufzunehmen und sich ihrer würdig zu erweisen. Radikale in Amerika, macht Mulatte zu eurem Sammelruf! […] Er bezeichnet Elend, Unterdrückung, Haß. Wißt ihr etwas Schöneres?“[13]