| Stadtgemeinde Saalfelden am Steinernen Meer

| ||

|---|---|---|

| Wappen | Österreichkarte | |

|

||

| Basisdaten | ||

| Staat: | Österreich | |

| Bundesland: | Salzburg | |

| Politischer Bezirk: | Zell am See | |

| Kfz-Kennzeichen: | ZE | |

| Fläche: | 118,34 km² | |

| Koordinaten: | 47° 26′ N, 12° 51′ O | |

| Höhe: | 748 m ü. A. | |

| Einwohner: | 17.123 (1. Jän. 2023) | |

| Bevölkerungsdichte: | 145 Einw. pro km² | |

| Postleitzahl: | 5760 | |

| Vorwahl: | 06582 | |

| Gemeindekennziffer: | 5 06 19 | |

| NUTS-Region | AT322 | |

| UN/LOCODE | AT SSM | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Rathausplatz 5760 Saalfelden am Steinernen Meer | |

| Website: | ||

| Politik | ||

| Bürgermeister: | Erich Rohrmoser (SPÖ) | |

| Gemeinderat: (Wahljahr: 2024) (25 Mitglieder) |

||

| Lage von Saalfelden am Steinernen Meer im Bezirk Zell am See | ||

| ||

Rathaus Saalfelden | ||

| Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria | ||

Saalfelden am Steinernen Meer ist eine Stadt im österreichischen Bundesland Salzburg und ist der Zentralort des Pinzgauer Saalachtals. Die Gemeinde liegt rund 14 km nördlich der Bezirkshauptstadt Zell am See. Mit 17.123 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2023) ist Saalfelden die bevölkerungsreichste Stadt des Bezirks Zell am See und nach Salzburg und Hallein die Stadt mit der dritthöchsten Bevölkerung im Bundesland Salzburg.

Geografie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Saalfelden am Steinernen Meer liegt auf 748 Meter Seehöhe und umfasst 118 Quadratkilometer.

Den größten Anteil der Gemeindefläche nimmt das Saalfeldner Becken ein, welches eingebettet ist zwischen

- dem Steinernen Meer im Norden

- den Leoganger Steinbergen und dem Biberg im Westen

- sowie dem Hochkönig-Massiv und den Dientener Bergen im Osten.

Gegen Süden ist das Becken weitläufig gegen das Zeller Becken des Zeller Sees und der Salzach offen und ermöglicht den Blick auf die Hohen Tauern, insbesondere auf das Kitzsteinhorn und das Wiesbachhorn. Die beiden Becken sind durch eine landschaftlich kaum erkennbare Talwasserscheide getrennt. Diese Talung ist eines der größten inneralpinen Becken.

Der Hauptfluss des Beckens ist die Saalach. Diese entspringt im hinteren Glemmtal, tritt südlich von Saalfelden in das Becken ein und durchfließt es von Süd nach Nord. Der das Stadtgebiet Saalfeldens in Ost-West-Richtung durchfließende rechte Nebenfluss der Saalach ist die Urslau und als linker Nebenfluss ergießt sich von Westen kommend die Leoganger Ache in die Saalach. Zudem existieren einige kleinere Nebengewässer.

Mitten im Becken liegt die gut 100 m hohe Erhebung des Kühbichls (Kühbühel).

Der einzige See im weitläufigen Becken ist der künstlich angelegte und zu Freizeitzwecken genutzte Ritzensee. Etliche weitere, ebenfalls künstlich angelegte Teiche dienen in erster Linie der Fischerei und dem Tourismus.

Gemeindegliederung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Saalfeldner Becken war bereits in der Bronzezeit und auch nach dem Zuzug bajuwarischer Einwanderer mehr oder weniger stark besiedelt. Eine Siedlung oder Ortschaft zu jener Zeit ist aber nicht in der Dimension vorzustellen, wie sich Dörfer oder Orte heute präsentieren. Zu einer damaligen Ortschaft ist auch allein ein einzelner Bauernhof bestehend aus Stall, Scheune und Wohnhaus zu zählen. So ist erklärlich, dass sich im Saalfeldner Becken, im Saalfeld, viele Orte bildeten.

Saalfelden entwickelte sich im Laufe der Zeit zum Zentralort; die kleinen, umliegenden Ortschaften wurden eingemeindet und zählen heute zum Stadtgebiet. Manche davon sind bereits so mit dem Stadtgebiet verwachsen, dass sie als einst eigene Ansiedlungen nicht mehr erkenntlich sind. Diese 35 nunmehr eingemeindeten Ortschaften sind (in Klammern Einwohnerzahl Stand 1. Jänner 2023[1]):

- Almdorf (117)

- Bachwinkl (398)

- Breitenbergham (180)

- Bsuch (867)

- Deuting (9)

- Dorfheim (751)

- Euring (181)

- Gerling (54)

- Haid (572)

- Harham (227)

- Hof (51)

- Hohlwegen (63)

- Kehlbach (210)

- Lenzing (660)

- Letting (118)

- Marzon (56)

- Mayrhofen (37)

- Niederhaus (89)

- Obsmarkt (299)

- Pabing (414)

- Pfaffenhofen (63)

- Pfaffing (121)

- Rain (36)

- Ramseiden (801)

- Ruhgassing (63)

- Saalfelden am Steinernen Meer (8951)

- Schinking (253)

- Schmalenbergham (58)

- Schmieding (31)

- Schützing (35)

- Thor (526)

- Uttenhofen (172)

- Weikersbach (93)

- Wiesersberg (324)

- Wiesing (243)

Die Stadt Saalfelden umfasst neun Katastralgemeinden:

- 57104 Bergham

- 57106 Farmach

- 57107 Gerling

- 57110 Haid

- 57113 Hohlwegen

- 57114 Lenzing

- 57116 Lichtenberg

- 57122 Saalfelden

- 57129 Uttenhofen

Nachbargemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Nachbargemeinden von Saalfelden sind:

| Weißbach bei Lofer | Weißbach bei Lofer | Schönau am Königssee |

| Leogang |

|

Maria Alm am Steinernen Meer |

| Maishofen und Viehhofen | Maishofen und Zell am See |

Maria Alm am Steinernen Meer |

Die im Nordosten von Saalfelden gelegene Gemeinde Schönau am Königssee befindet sich im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Frühgeschichte und Antike

Erste Funde im Saalfeldner Becken stammen aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. Aus dieser Epoche (Jungsteinzeit) stammt jene im Jahr 1891 ausgegrabene Steinaxt mit gebohrtem Stielloch, deren Fundort aber nicht aufgezeichnet und überliefert wurde. Kupfervorkommen waren für die damalige Zeit in dieser Region ausreichend vorhanden und entsprechende Abbaustellen lassen sich noch heute nachweisen.

Aus der folgenden Älteren Eisenzeit sind kaum Funde vorhanden, was darauf schließen lässt, dass die Besiedelung des Saalfeldner Raumes zurückging. Erst in der jüngeren Eisenzeit (2. bis 1. Jahrhundert v. Chr.) ist eine starke Zunahme der Besiedelung feststellbar. Damals siedelten die Kelten im Pinzgau. Aus dieser Epoche stammt der berühmte „Hirsch vom Biberg“, eine Bronzeplastik in Form eines sitzenden Hirschen. Neuesten Erkenntnissen zufolge muss der Ort seiner Herstellung nicht unbedingt mit der Fundstätte übereinstimmen. Man ist sich aber sicher, dass die Arbeit aus der Zone nördlich der Alpen stammt.

Aus römischer Zeit ist sehr wenig überliefert. Lediglich Namen und Bezeichnungen lassen auf einen starken Einfluss der römischen Kultur schließen. So stammen Benennungen wie Bisontio (wovon sich Pinzgau ableitet) oder Marcon (das heutige Marzon) wohl aus dieser Epoche.

- Mittelalter

Ab dem 7. Jahrhundert ergriffen bajuwarische Zuwanderer vom Saalfeldner Becken Besitz. Die Ortsnamenendungen -ing oder -ham belegen die frühe Landnahme durch diese Volksgruppe. In der Folge fand eine Vermischung der romanischen Bevölkerung mit den Bajuwaren statt. Auffällig ist, dass die Namensgebungen von Orten oder Gewässern im Talboden verstärkt auf die bajuwarische Besiedlung schließen lassen, wogegen die romanischen Ausdrücke verstärkt am Alpen- bzw. Beckenrand vorkommen.

Im 8. Jahrhundert wurde das älteste Güterverzeichnis der Salzburger Kirche angelegt. Mit diesen Aufzeichnungen wurde die Bedeutung des Salzburger Gründerheiligen Rupert als Apostel der Bayern dokumentiert. Dieses Güterverzeichnis bringt auch die erste schriftliche Nachricht über Saalfelden und den Pinzgau. Darin wird berichtet, dass ein Priester namens Boso gewisse Ländereien an Orten im „Salzburggau“ (Saalfelden, Zell am See, Wals) übergeben hatte. Saalfelden ist namentlich genannt, ebenso der Fluss Saalach: „in Bisoncio, quod nunc Pinzgo dictur atque ad Salvet super Sala“ („in Bisoncium, das nun Pinzgau genannt wird, sowie nach Saalfelden an der Saalach“).

Später wurde das damalige Bayern ins „Frankenreich“ eingegliedert und die fränkische Grafschaftsverfassung eingeführt. Im Pinzgau wurden zwei Grafschaften eingerichtet, von denen die Grafschaft im Oberpinzgau dem jetzigen Gerichtsbezirk Mittersill entsprach und die Grafschaft Mitter- und Unterpinzgau den übrigen Teil des heutigen politischen Bezirkes Zell am See umfasste.

Für das Jahr 930 ist überliefert, dass ein gewisser Graf Dietmar Besitztümer in Saalfelden hatte. Sein (wahrscheinlicher) Sohn, der Edle Dietmar, übergab an Erzbischof Hartwig (991–1023) im Tauschgeschäft die Ländereien in und um Saalfelden. Damit war der Grundstein gelegt, der Saalfeldens Entwicklung zum Ort und Markt ermöglichte.

Das 11. und 12. Jahrhundert kann man als die Zeit der „Herren von Saalfelden“ bezeichnen.

Im Jahr 1228 erwarb Erzbischof Eberhard II. (1200–1246) durch ein Tauschgeschäft mit Bayern den heutigen Pinzgau. Saalfelden wurde in der Übergabsurkunde noch als eigenständige Beckenlandschaft, das Salfeld, und nicht als Ort genannt. 1290 verlor Gebhard von Felben die Burg Lichtenberg an den Erzbischof und darauffolgend wurde 1294 ein erzbischöfliches Landgericht Saalfelden gebildet.

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde Saalfelden erstmals als Marktort genannt. 1418 wurde das Landgericht Saalfelden mit der Verwaltung der Burg Lichtenberg zusammengelegt und es wurde das Pfleggericht Lichtenberg dem Pfleger (Verwalter) der Burg unterstellt.

- Neuzeit

Die weitere Geschichte ist sehr stark mit der Kirche verbunden. Auch den Pinzgau erreichte gegen Ende des 16. Jahrhunderts der Hexenwahn, der Glaube an Teufelspakt und an Zauberei. Als eine der ersten Folterungen fand 1565 in Saalfelden die Verbrennung einer angeblichen Zauberin statt. Der Schwerpunkt der Hexenverfolgung im Pinzgau verlagerte sich aber sodann in das Pfleggericht Mittersill. Diese Verfolgungen währten weit ins 18. Jahrhundert hinein.

Saalfelden wurde in der Folge zu einer aufmüpfigen Gemeinde. Schon 1801, nachdem der letzte regierende Salzburger Erzbischof nach Wien ins Exil gegangen war, hatten sich die Saalfeldner Bauern unter Hinweis auf das Fehlen eines Landesfürsten geweigert, von ihrem Holzbezug das übliche Stockrecht und Forstgeld zu bezahlen. 1811 wird berichtet, dass aus einer Forderung von 1000 Gulden lediglich 300 Gulden bezahlt wurden.

Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert erlebte Saalfelden als Marktort eine lang andauernde Rezession in seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Die Handelswege hatten sich verändert. Der Haupthandel verlief nun über den Pongau und Lungau zur erzbischöflichen Residenzstadt Salzburg. Die Markttage, die bereits aus dem 14. Jahrhundert stammten, wurden immer wichtiger. Als Markttag für Saalfelden wurde der Dienstag bestimmt.

- 19. Jahrhundert

Während der Napoleonischen Kriege kam es zur weitgehenden Selbstverwaltung in Gemeindeangelegenheiten.

1811 vernichtete ein Brand den gesamten Markt, bei dem 107 Häuser und die Kirche in nur vier Stunden zu Schutt und Asche wurden. Über 800 Menschen wurden obdachlos. Aus allen Orten Salzburgs und auch aus Bayern kamen Spenden und Hilfsgüter, die den Wiederaufbau ermöglichten. Dieser Brand führte zu den ersten Brand- und Bauvorschriften.

1816 kam Salzburg (und damit auch Saalfelden) nach neuerlich sechsjähriger Zugehörigkeit zu Bayern wieder zu Österreich. 1850 bis 1854 war Saalfelden Sitz der Bezirkshauptmannschaft. 1864 wurde die neue Salzburger Gemeindeverordnung erlassen, unter anderem: Die Grundfeste des freien Staates ist die freie Gemeinde!. Saalfelden konnte davon profitieren.

1875 erhielt Saalfelden einen Eisenbahnanschluss mit eigenem Bahnhof. Diese Zeit kann auch als die Geburtsstunde der Saalfeldner Sozialdemokratie angesehen werden. Bereits 1901 waren bei einer Reichsratswahl in Saalfelden zwei Drittel der abgegebenen Stimmen sozialdemokratisch.

1899 wurde die Marktwasserleitung errichtet. Vorher hatten zwölf öffentliche Brunnen und 20 Privatbrunnen die Häuser versorgt.[2]

- 20. Jahrhundert bis heute

Um die Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert war es noch üblich, dass nur ein „Bürger“ auch das Amt des Bürgermeisters innehaben konnte. Die Liste der Saalfeldner Bürger umfasste am Stichtag 5. Dezember 1896 genau 63 Männer.

- 1891–1912 Bürgermeister: Josef Eberhart (1849–1912)

Eberhart führte Saalfelden in das 20. Jahrhundert. Bereits im Jahr seiner Amtseinführung wurde auf seine Initiative hin die „Sparkasse der Marktgemeinde Saalfelden“ gegründet. Er war hauptverantwortlich dafür, dass 1899 die erste Wasserleitung aus dem Kalmbach errichtet wurde. 1905 wurde in Bachwinkl mit dem Bau eines Elektrizitätswerkes begonnen. Damit konnten die Straßenbeleuchtung wesentlich verbessert und die Öllichter verdrängt werden. 1906 wurde eine neue Schule eingeweiht. 1910 hatte Saalfelden bereits 5589 Einwohner. Bürgermeister Eberhart verstarb am 5. Februar 1912.

- 1912–1919 Bürgermeister: Johann Eiböck (1870–1945)

Nach dem Tod seines Vorgängers wurde Johann Eiböck am 16. Februar 1912 von der Bürgerversammlung in das Bürgermeisteramt gewählt. Die Beschwerlichkeiten des Ersten Weltkrieges prägten das Gemeindeleben in dieser Zeit, was zahlreiche Protokolle von Gemeindeausschuss-Sitzungen aus diesen Jahren belegen. Saalfelden wurde von akuter Wohnraumnot geplagt. Der Zuzug von Menschen in den Markt war wesentlich stärker als Wohnraum geschaffen werden konnte.

In diese Zeit fällt der Erwerb des sogenannten „Wagner-Hartl-Anwesens“ und damit die Erbauung des Gemeindehauses an seinem heutigen Platz. Eine Art „Baulandsicherungsmodell“ wurde eingeführt. Die Gemeinde verkaufte Grundstücksteile aus dem erworbenen Anwesen und die Käufer mussten sich verpflichten, diese nicht teurer weiterzuverkaufen. Auch ein Kindergarten wurde errichtet.

Während der Kriegsjahre herrschte große Not. Die Gemeindearbeit wurde fast ausschließlich auf das Überlebensnotwendige reduziert. Mit Ende des Ersten Weltkrieges endete die österreichische Monarchie, die Erste Republik wurde ausgerufen und überall wurden Parlamente gewählt. Am 6. April 1919 gab es die ersten Landtagswahlen in Salzburg.

- 1919–1934 Bürgermeister: Josef Riedler (1873–1965)

Der Lehrer Josef Riedler war der erste sozialdemokratische Bürgermeister Saalfeldens. Von 1922 bis 1934 gehörte er auch dem Salzburger Landtag an. Als ein Opfer des austrofaschistischen Ständestaates wurde er am 13. Februar 1934 am Betreten des Gemeindeamtes und an der Ausübung seiner Funktion gehindert. Auch als Schuldirektor wurde er seines Amtes enthoben und vorzeitig pensioniert. Eines seiner Hobbys war die Mineralogie; eine seiner Sammlungen ist im Heimatmuseum Schloss Ritzen zu sehen.

- 1934–1936 Marktgemeinde- und Landgemeinde Saalfelden wurden getrennt kommissarisch geführt.

1935 fiel die aus Kehlbach bei Saalfelden stammende Elise Trauner in ihrem Heimatort einem Mord zum Opfer. Als Täter wurde bald darauf ihr damaliger Freund Johann Neudorfer (* 1904) verhaftet, zum Tode verurteilt und am 30. November 1935 im Hof des Landesgerichtes Salzburg hingerichtet.

- 1936–1938 Bürgermeister: Bartholomäus Fersterer (1882–1949)

In die Amtszeit von Bartholomäus Fersterer fiel die Errichtung der Kaserne im Ort. Die Gemeinde musste dazu die baureifen Gründe kostenlos zur Verfügung stellen. 1937 zählte man in Saalfelden 6570 Einwohner.

Am 10. April 1938 stimmte man auch in Saalfelden mit einem überwältigenden „Ja“ dem Anschluss an Hitler-Deutschland zu (offiziell 99,03 %). Dieses Ergebnis wurde aber noch im selben Jahr angezweifelt. Trotzdem entsprach das Abstimmungsergebnis dem österreichischen Gesamttrend. Der Anteil an NSDAP-Mitgliedern in der Bevölkerung stieg rasant. Bürgermeister Fersterer wurde 1938 auf dieselbe undemokratische Weise seines Amtes enthoben, wie es Riedler 1934 erleben musste.

- 1938–1945 Bürgermeister: Hans Großlercher (1896–1994)

Am 18. März 1938 wurde Hans Großlercher zum kommissarischen Bürgermeister durch den Landeshauptmann bestellt. Die Gemeinde wurde nach NS-Richtlinien geführt und Widerstand dagegen konnte Gefängnis bedeuten.

Auch während dieser Zeit war fehlender Wohnraum wohl das drängendste Problem Saalfeldens.

Am 27. April 1945 wurde die Wiederherstellung der (Zweiten) Republik Österreich unter Staatskanzler Karl Renner proklamiert. Damit konnte sich auch die Arbeiterpartei SPÖ wieder neu formieren. Aus dem christlich-sozialen Lager ging die Österreichische Volkspartei hervor, die den ersten Bürgermeister Saalfeldens in der Zweiten Republik stellte.

- 1945–1949 Bürgermeister: Raimund Rohrmoser (1901–1977)

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 gehörte Salzburg zur US-amerikanischen Besatzungszone im besetzten Nachkriegsösterreich. Raimund Rohrmoser hatte sich mit dem Amt als Bürgermeister eine schwere Last aufgebürdet. Er stellte sich mit der Besatzungsmacht zwar gut, konnte aber die Erwartungen der Bevölkerung nicht erfüllen. Von der US-amerikanischen Militärverwaltung wurde in seiner Amtszeit zur Unterbringung von ehemaligen KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern ein Lager eingerichtet. Als Rohrmoser dubiose Grundstücksgeschäfte allein zum eigenen Nutzen abwickelte, wurde er bei den Gemeinderatswahlen am 30. Oktober 1949 abgewählt. Erstmals errang die SPÖ die Stimmenmehrheit in Saalfelden.

- 1949–1972 Bürgermeister: Adam Pichler (1907–1989)

Saalfelden hatte auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens einen enormen Nachholbedarf. Das Straßennetz und die Wasserversorgung mussten ausgebaut werden. Es wurde mit der Verbauung der Urslau begonnen und der zentrale Bauhof eingerichtet.

Am Wohnungssektor ging vieles voran. Vor allem die Wohnbaugenossenschaften „Heimat Österreich“ und „Bergland“ errichteten viele Miet- und Eigentumswohnbauten. Durch die Erweiterung des Wohnraumes war auch Bedarf an mehr Schulen, welche in der Folge auch errichtet wurden.

Nach dem Abzug der Amerikaner zog die BEA (Bundeserziehungsanstalt) in die ehemaligen Besatzungswohnungen in der Bürgerau ein. Der Name der Schule änderte sich sodann in HIB (Höhere Internatsschule des Bundes) und schließlich in Bundesgymnasium und Sportrealgymnasium HIB Saalfelden. Saalfelden wurde zu einem Schulzentrum.

1971 zählte man in der Marktgemeinde 10.175 Einwohner.

- 1972–1978 Bürgermeister: Karl Reinthaler (1913–2000)

Aus gesundheitlichen Gründen war der SPÖ-Angehörige Karl Reinthaler nur sechs Jahre als Bürgermeister im Amt. Reinthaler war ein Verfolgter der Gestapo und zwischen 1942 und 1945 politischer Häftling gewesen. Als Zeitzeuge erzählte er oft von den Geschehnissen.

Unter seiner Führung war der Baubeginn der Bergland-Siedlung zu verzeichnen und wurden die Schulen HTL und HBLA Saalfelden gegründet. Zwei Großmärkte (Interspar und Konsum) wurden errichtet und das Obsmarktbad wurde einer kompletten Neugestaltung unterzogen.

- 1978–1996 Bürgermeister: Walter Schwaiger (1935–2012)

Der Sozialdemokrat Schwaiger übernahm das Amt 1978 von seinem Vorgänger und musste sich erst 1979 einer Wahl stellen. In seine Zeit fällt die Ansiedlung des Rehabilitationszentrums der Pensionsversicherungsanstalt, der Bau des Festsaales, die Errichtung der Fußgängerzone, der Turnsaalbau in der Hauptschule Markt, der Bau neuer Kindergärten und der Ringwasserleitung sowie die Beseitigung der Müll- und Abwasserprobleme durch die Gründung der ZEMKA und des Reinhalteverbandes Mittleres Saalachtal. Die Freiwillige Feuerwehr bekam eine neue, moderne Zeugstätte und das Gebäude für die Allgemeine Sonderschule wurde errichtet.

Die Sprungschanze im Ortsteil Uttenhofen wurde errichtet und 1988 wurde Saalfelden zum Austragungsort der Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften. Mit der Ansiedelung der PKL (heute SIG Combibloc) konnte ein industrieller Leitbetrieb für den Ort gewonnen werden.

- 1996–2013 Bürgermeister: Günter Schied (1956–)

Auch Schied war Sozialdemokrat und übernahm das Bürgermeisteramt während einer Legislaturperiode von seinem Vorgänger. Er konnte sich bei den darauf folgenden Wahlen ebenfalls eindrucksvoll bestätigen lassen.

Die Entwicklung Saalfeldens ging ungebrochen weiter. Neben Schulerweiterungs- und Neubauten wurde das „Kunsthaus Nexus“ errichtet. In seine Amtszeit fällt die Stadterhebung Saalfeldens im Jahr 2000. Mit einem Budget von 7 Mio. Euro wurde 2005 der im Jahr 1980 errichtete Festsaal saniert und in ein modernes Kongresszentrum umgebaut. Das Straßennetz wurde größtenteils saniert und weitere Großvorhaben in Planung genommen wie die Errichtung eines Sportstadions und einer Nord-Süd-Umfahrung. Auch die Aussiedelung des Bauhofes aus dem Stadtkern wurde begonnen.

2002 und 2005 wurde der Raum Saalfelden von heftigen Unwettern heimgesucht. Die Folgen waren Überschwemmungen und Verwüstungen. Vor allem die Urslau brachte Unmengen an Wasser und Geschiebe mit sich und das Bachbett war mit einer 1 bis 1,5 Meter hohen Schotterschicht gefüllt. Die Ausbaggerung zwischen Grünhäuslsiedlung und Rösslbrücke im Herbst 2005 dauerte Monate.

- 2013-heute Bürgermeister: Erich Rohrmoser

Bevölkerungsentwicklung

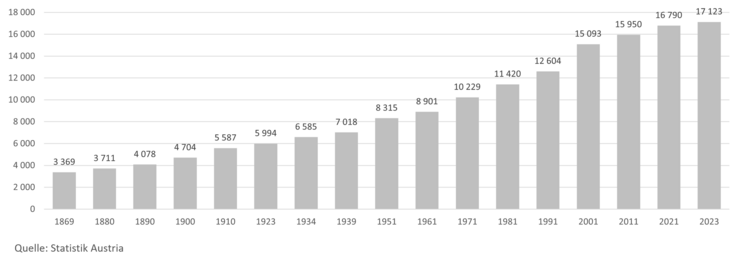

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Anzahl der in Saalfelden lebenden Personen hat sich in den vergangenen rund 150 Jahren mehr als verfünffacht.

In den Jahren um 1540 hatte Saalfelden eine mutmaßliche Gesamtbevölkerung von knapp mehr als 500 Einwohnern.

1792 lebten 913 Personen in insgesamt 119 Häusern, 1811 (vor dem großen Brand) 891 in 149 Häusern. 1830 wohnte 922 Personen in 138 Häusern. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte Saalfelden eine Einwohnerzahl von 1.000 Personen.

Politik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gemeinderat

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Gemeindevertretung hat insgesamt 25 Mitglieder.

- Mit den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg 2004 hatte die Gemeindevertretung folgende Verteilung: 15 SPÖ, 6 ÖVP, 2 GRÜNE, und 2 FPÖ.

- Mit den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg 2009 hatte die Gemeindevertretung folgende Verteilung: 13 SPÖ, 7 ÖVP, 3 FPÖ, und 2 GRÜNE.

- Mit den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg 2014 hatte die Gemeindevertretung folgende Verteilung: 12 SPÖ, 7 ÖVP, 3 GRÜNE, und 3 FPÖ.

- Mit den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg 2019 hatte die Gemeindevertretung folgende Verteilung: 12 SPÖ, 9 ÖVP, 3 GRÜNE, und 1 FPÖ.

- Mit den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg 2024 hat die Gemeindevertretung folgende Verteilung: 8 SPÖ, 7 ÖVP, 4 BFS, 3 GRÜNE und 3 FPÖ.[3]

Bürgermeister

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1802–1821 Johann Riedlsperger

- 1821–1828 Josef Thalmayr sen. (1788–1859)

- 1828–1845 Franz Seraph Pimpl

- 1845–1850 Josef Bischetsrieder

- 1850–1854 Jakob Herzog

- 1854–1858 Joseph Rottmayr

- 1858–1867 Josef Thalmayr jun. (1826–1884)

- 1867–1891 Alois Thalmayr (1833–1891)

- 1891–1912 Josef Eberhart (1849–1912)

- 1912–1919 Johann Eiböck jun. (1870–1945)

- 1919–1934 Josef Riedler (1873–1965)

- 1934–1936 Marktgemeinde- und Landgemeinde Saalfelden wurden getrennt kommissarisch geführt

- 1936–1938 Bartholomäus Fersterer (1882–1949)

- 1938–1945 Hans Großlercher (1896–1994)

- 1945–1949 Raimund Rohrmoser (1901–1977)

- 1949–1972 Adam Pichler (1907–1988) (SPÖ)

- 1972–1978 Karl Reinthaler (1913–2000) (SPÖ)

- 1978–1996 Walter Schwaiger (1935–2012) (SPÖ)[4]

- 1996–2013 Günter Schied (* 1956) (SPÖ)[5]

- seit 2013 Erich Rohrmoser (* 1963) (SPÖ)[6]

Wappen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Blasonierung: „Im goldenen Schild auf grünem Dreiberg drei grüne pappelähnliche Laubbäume (Salweiden), deren mittlerer höher ist als die beiden äußeren.“

Städtepartnerschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Stadt Saalfelden unterhält zurzeit drei Städtepartnerschaften. Seit 1969 besteht eine Partnerschaft mit der Stadt Rankoshi auf der japanischen Insel Hokkaido. Im Jahr 1976 wurde eine Partnerschaft mit dem hessischen Ort Ober-Roden eingegangen, welcher ein Jahr später in die Gemeinde Rödermark eingegliedert wurde. Nach dem Ort ist die „Ober-Roden-Straße“ benannt. Bei der dritten Partnerstadt handelt es sich seit 1998 um die belgische Stadt Grimbergen aus der flämischen Region.[7]

Kultur und Sehenswürdigkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bauwerke

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kirchen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bereits um das Jahr 1000 existierte eine Saalfeldner Kirche. Einer Überlieferung zufolge tauschte der Edle Dietmar mit dem Erzbischof Hartwig (991–1023) „seine Kirche bei Saalfelden“ mit der Kirche zu Palmberg in Bayern. Im 11. oder 12. Jahrhundert wurden in der Diözese Salzburg Pfarrinstitute eingerichtet; neben Sankt Martin bei Lofer, Stuhlfelden, Piesendorf und Taxenbach auch in Saalfelden. Nachweislich gab es auch wesentlichen Einfluss vom Bistum Chiemsee in der Pfarre Saalfelden.

- Dekanatspfarrkirche Saalfelden: Die katholische Kirche ist sicherlich aus der Eigenkirche des Edlen Dietmar entstanden. Als Saalfelden zur Pfarre wurde, dürfte das einst aus Holz errichtete Gebäude weiterentwickelt und zu einer aus Stein ausgebauten romanischen Kirche umgestaltet worden sein. Filialkirchen in Maria Alm, Dienten, Gerling und Leogang sind überliefert. Bei Restaurierungsarbeiten im Jahr 1966 konnte man auf Grund der Funde das ursprüngliche Gotteshaus in die Zeit der Romanik rückdatieren. Damals fand man auch heraus, dass der nach Westen ausgerichtete Turm aber erst in gotischer Zeit an das Kirchenschiff angebaut wurde. Die Kirche wurde zunehmend „gotisiert“, zudem sie nach zwei Bränden wiederholt umgebaut werden musste. In der Zeit zwischen 1858 und 1861 musste eine Generalsanierung vorgenommen werden, da die Kirche in einem sehr verwahrlosten Zustand war. Nach Plänen des Münchner Architekten Georg Schneider (1828–1897) wurde das Gotteshaus in eine neuromanische Basilika umgebaut. Am Baukörper der Kirche änderte sich im Verlaufe der Jahrhunderte kaum mehr. Verschiedenste weltliche und geistliche Persönlichkeiten machten sich um die Ausgestaltung im Inneren der Basilika verdient. Im 20. Jahrhundert waren dies vor allem Dechant Franz Kocher (1894–1953), Dechant Johann Madersbacher († 1980) und Dechant Josef Raninger (* 1930). Unter Raninger wurde der Pfarrhof sowie die Krypta renoviert. Die Taufkapelle erhielt einen neuen Taufstein und der alte, gotische Flügelaltar wurde restauriert. Das Geläute besteht aus fünf Glocken mit 439 kg bis 3.475 kg. Die schwerste Glocke – die sogenannte Heimkehrerglocke – erhielt die Kirche am 4. September 1949. Diese soll in erster Linie an die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erinnern. Das sehr eigenwillig anmutende, im Stil des Expressionismus geschaffene Holzkreuz über dem Hochaltar stammt vom Halleiner Bildhauer Jakob Adlhart (1898–1985). Es entstand 1959 und wurde 1961 eingeweiht.

- Kirche in Gerling: Das Dorf Gerling ist um 1330 erstmals urkundlich erwähnt. Die Kirche, welche dem Heiligen Gotthard geweiht ist, wird urkundlich im Jahr 1500 genannt. Auf Grund von Grabungsfunden glaubt man aber bewiesen zu haben, dass die Kirche schon früher gestanden haben muss, da diese Funde auf den Chiemseer Weihbischof Georg Altdorfer († 1495) verweisen. Die Kirche ist in gotischem Stil errichtet, und bei Renovierungsarbeiten im Jahr 1971 wurde im Giebelfeld ein barockes Fresko, welches den Heiligen Christophorus zeigt, freigelegt. Die Kirche steht auf einer kleinen Anhöhe am Talrand und der spitze Turm ragt weithin sichtbar hoch auf. Von der ursprünglichen Einrichtung ist fast nichts mehr erhalten. Lediglich ein kleines Kruzifix über dem linken Seitenaltar ist erhalten. Zwei Kleinplastiken – Maria und Johannes – wurden gestohlen, als sie in der Krypta der Saalfeldner Pfarrkirche während der Renovierungsarbeiten aufgestellt waren. Eine bildliche Darstellung des Jüngsten Gerichtes an der Rückwand der Kirche ist kaum mehr zu erkennen. Im Jahr 2005 wurde die Kirche renoviert, und ein Jahr danach wurde eine kleine Orgel aufgestellt, die Erzbischof Alois Kothgasser einweihte. Die kleine Kirche wird gerne für Hochzeiten und Taufen verwendet.

- Kirche in Lenzing: Lenzing ist einer der am stärksten wachsende Stadtteile Saalfeldens, weshalb die Gläubigen keinen Platz mehr im alten Lenzinger Kirchlein fanden. So wurde 1970 nach den Plänen des Saalfeldner Architekten Georg Aigner mit dem Bau eines neuen Pfarrzentrums mit Kirche, Pfarrhaus und Pfarrsaal begonnen. Das alte Kirchlein sollte in das Gebäudeensemble miteinbezogen werden. Es wurde jedoch nur ein Teil der Planung verwirklicht. Am 24. Mai 1973 konnte der damalige Erzbischof Karl Berg daher lediglich die Einweihung einer neuen Kirche mit 350 Sitzplätzen vornehmen. Das Innere ist mit Reliefs des Saalfeldner Künstlers Klaus Moroder mit den Bezeichnungen „Taufe Christi“, „Emmaus-Szene“ und „Auferstehung“ sowie mit Kreuzwegtafeln des Maishofner Künstlers Leo Gans ausgestattet.

- Evangelische Friedenskirche: Die evangelische Pfarrgemeinde Saalfeldens kann auf eine sehr bewegte Vergangenheit zurückblicken. Schon um 1528 hörte man aus Saalfelden von „sektischen Wesen“, wie man zu Anfang die Anhänger der lutherischen Idee bezeichnete. Dem Erzbischof zu Salzburg wurde oftmals von den Verfehlungen der Evangelischen berichtet, unter anderem, dass sie sogar Fleisch in der Fastenzeit aßen. Es kam zu regelrechten Verfolgungen und Bestrafungen. Die Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten spitzte sich zu und die erzbischöflichen Landesherren versuchten eine neue Missionierung durch die Jesuiten. So kam es, dass um 1732 eine nicht freiwillige Emigration von etwa 2000 Personen aus dem Saalfeldner Raum stattfand. Das waren rund 30 % der gesamten Bevölkerung. Etwa 670 Auswanderer gingen nach Ostpreußen, die den Überlieferungen zufolge dort wohlwollend aufgenommen wurden. Nach dieser Auswanderungswelle standen im Saalfeldner Raum 68 Bauerngüter leer. Aber schon damals gab es allgemein regen Zuzug in das Saalfeldner Becken, und so konnten die leerstehenden Gehöfte rasch wieder besiedelt und bewirtschaftet werden. Erst in den 1920er Jahren gab es in Saalfelden wieder einige evangelische Familien. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der Protestanten im Pinzgau rasch an. 1958 wurde in Zell am See unter Pfarrer Günter Geißelbrecht die erste evangelische Pfarrgemeinde im Pinzgau errichtet. Mit dem Wachstum Saalfeldens erhöhte sich auch die evangelische Glaubensgemeinschaft, wodurch es 1964 zur Grundsteinlegung für eine eigene Kirche kam. Am 15. Mai 1966 war der Bau vollendet und das Gotteshaus an der Palvenstraße wurde eingeweiht. 1993 löste sich die Evangelische Gemeinde Saalfelden von der Pfarrgemeinde Zell am See.

- Thorer Kapelle: Diese kleine Kapelle steht an der Kollingwaldstraße vom Ritzensee nach Breitenbergham und wird in unmittelbaren Zusammenhang mit der Emigration von etwa 670 vornehmlich der bäuerlichen Bevölkerung zuzurechnenden Personen nach Preußen gebracht. Mündlichen Überlieferungen zufolge ließ die Haslingbäuerin diese Kapelle zum Andenken an ihren ausgewanderten Gatten errichten. An dieser Stelle sollen sich die auswandernden Protestanten von ihren Angehörigen verabschiedet haben. Die Kapelle wurde erst vor wenigen Jahren restauriert und das Dach neu eingedeckt, auch die religiösen Motive an der Frontseite wurden mit neuen Farben nachgemalt. Gegenwärtig findet alljährlich kurz nach Ostern ein Bittgang von der Kapelle in die katholische Pfarrkirche statt.

- Die Einsiedelei am Palfen: Der Eremitengedanke ist kein christliches Gedankengut, seine Ursprünge reichen weit in vorchristliche Zeit. Trotzdem entstand die Einsiedelei am Palfen in Saalfelden aus rein christlichem Glauben. Seit etwa 1560 wurde in einer Felshöhle oberhalb des Schlosses Lichtenberg ein Bildnis des Heiligen Georg verehrt. Dies veranlasste einen gewissen Thomas Pichler – dem Orden des Heiligen Franziskus angehörend – im Jahr 1664 die Bewilligung des erzbischöflichen Konsortiums in Salzburg einzuholen, sich oberhalb des Schlosses Lichtenberg als Einsiedler niederlassen zu dürfen. Mit Hilfe seiner Glaubensbrüder errichtete er am Palfen eine kleine Klause und baute die Höhle mit dem Bildnis des Heiligen Georg zu einer Kapelle aus. Bruder Thomas war hierauf 35 Jahre lang Einsiedler am Palfen. Ihm folgten weitere Eremiten, die zum Teil einige Um- und Ausbauten vornahmen. Heute ist die Einsiedelei nicht mehr ausschließlich eine christliche Andachtsstätte, sondern auch für Einheimische und Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Von den heutigen Eremiten werden zur Aufbesserung ihrer bescheidenen Kasse in den Sommermonaten Getränke ausgeschenkt. Jeweils am 23. April jeden Jahres, dem Georgitag, findet am Palfen eine Messe statt.

- Serbisch-orthodoxe Kirche Saalfelden: Die Kirche wurde 2009 geweiht.

-

Rathaus

-

Festsaal von 1980 bis 2005

-

Markthauptschule um 1915

-

Rehabilitationszentrum der Pensions- versicherungsanstalt, errichtet 1979

Kulturveranstaltungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die kulturelle Entwicklung Saalfeldens wird in erster Linie von den vielen kleinen und größeren Vereinen getragen. Aushängeschild war bis zum Jahr 2004 das Jazzfestival Saalfelden, dessen Ausrichtung nach über 20 Jahren aus finanziellen Gründen in der bestehenden Form eingestellt werden musste. Nach einem Jahr Zwangspause konnte das Festival im Jahr 2006 neu starten. Um die lokale Bevölkerung mehr zu integrieren, ist die kostenintensive Zeltstadt im Ortsteil Ramseiden aufgegeben und das Festival direkt in das Stadtzentrum verlegt worden. Das moderne Congress Saalfelden stellt nun die Hauptbühne dieser Veranstaltungsreihe dar und im Kunsthaus Nexus finden sogenannte Short Cuts statt, eine Reihe kurzer Konzerte, die von jungen Musikern und Avantgarde-Projekten ausgeführt werden. Der Stadtpark beheimatet die City Stage. Sowohl hier als auch auf umliegenden Almen in Saalfelden und Leogang, im Wald oder am Ritzensee finden Konzerte ohne Eintrittsgelder statt. Die Wiederaufnahme des Festivals, insbesondere die Neuausrichtung in der Stadt, wurde von Musikern, Besuchern und Einheimischen gleichermaßen sehr positiv aufgenommen.

Mit dem Kunsthaus Nexus hat Saalfelden in den Jahren 2001/2002 ein für alle Kulturschaffenden wichtiges, zentrales Gebäude errichtet. Hier finden unter anderem Theateraufführungen, Konzerte, Filmvorführungen für Kinder und Jugendliche sowie aber auch Fotoausstellungen wie der „Blick von außen“[8][9] statt.

Im Schloss Ritzen am Ritzensee ist ein Heimatmuseum untergebracht. Es erhielt im Jahr 2003 das Österreichische Museumsgütesiegel und 2005 die Landesauszeichnung Salzburger Museumsschlüssel.

In Saalfelden gibt es zwei Blasmusikkapellen. Die 1872 gegründete Bürgermusik Saalfelden gilt als eine der besten Blasmusikkapellen im Land Salzburg. Ein Mitglied des Vereins, Christoph Blatzer, wurde bei Harmonikaweltmeisterschaften einmal Weltmeister und einmal Vize-Weltmeister. Die Stadtkapelle wurde ebenfalls bereits vor über 100 Jahren als Eisenbahner-Blasmusik gegründet und war die Heimstätte aller nicht-bürgerlichen Musiker. Beide Vereine präsentieren sich im Jahresablauf in Konzerten und begleiten regional wichtige öffentliche und private Veranstaltungen.

Sport und Freizeit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ritzensee: Der Ritzensee sowie der angrenzende Kollingwald sind die Naherholungsgebiete für Saalfeldens Bevölkerung. Der See wird im Sommer als Naturbad und im Winter zum Eislaufen genutzt.

- Wanderwege: Spazier- und Wanderwege stehen im Winter als Langlaufloipen zur Verfügung. Im Ortsteil Uttenhofen gibt es zudem mehrere Sprungschanzen, das Felix-Gottwald-Schisprungstadion und ein Zentrum für die Nordische Kombination. Bekanntheit im Langlauf- und Biathlonsport erreichte Saalfelden durch seine Topathleten Felix Gottwald, Simon Eder, Julian Eberhard und Tobias Eberhard.

- Bereits zweimal (1988 und 1999) fanden in Saalfelden die Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften statt.

- Golfplatz Urslautal: Im Ortsteil Schinking (Richtung Maria Alm) liegt der Golfplatz Urslautal, in Richtung Lofer liegt der Golfplatz Brandlhof.

- Triathlon: Seit 2006 findet in Saalfelden jährlich im August ein internationaler Triathlon-Bewerb, die Tri-Motion Austria statt.[10]

Wirtschaft und Infrastruktur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tourismus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neben dem Handel und dem Gewerbe stellt in Saalfelden der Tourismus den wichtigsten Wirtschaftsfaktor dar. Ein Zusammenschluss mit dem Tourismusverband des Nachbarorts Leogang ließ ab dem Jahr 1999 die Urlaubsregion Saalfelden Leogang entstehen.

Sowohl für den Winter- als auch für den Sommertourismus besteht ein reichhaltiges Angebot. Die wichtigste Attraktion im Winter ist der Skicircus Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn, welcher mit seinen insgesamt 270 km Pisten eines der größten direkt zusammenhängenden Skigebiete Österreichs darstellt.[11]

Neben dem alpinen Wintersport spielt der Langlauf in Saalfelden eine große Rolle. Begünstigt durch die flache Beckenlandschaft konnten rund 80 km, zusammen mit denen der Nachbarorte zirka 150 km Loipen entstehen. In der Gegend um den Ritzensee gibt es eine künstlich beschneite, abends beleuchtete und WM-taugliche Loipe mit einem Langlaufstadion. Dort liegt mit dem Kühbichl auch ein Naherholungsraum.

Im alpinen Sommertourismus sind Wandern, Radfahren und Mountainbiken die bedeutendsten Betätigungsfelder. Insgesamt stehen 400 km beschilderte Wander- und Radwege zur Verfügung. Zudem entstand im Nachbarort Leogang 2002 der Bikepark Leogang, in dem auch Wettbewerbe des UCI Mountain Bike-Weltcups ausgetragen werden.

Verkehr

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bahn: Saalfelden liegt an der Salzburg-Tiroler-Bahn und hat seit 1875 einen eigenen Bahnhof, der aufgrund der großen Grundreserven, aber auch wegen der Verlademöglichkeiten für den Magnesitbergbau in der nahegelegenen Tiroler Gemeinde Hochfilzen immer größer und bedeutender wurde. Die Salzburg-Tiroler-Bahn ist die einzige innerösterreichische Ost-West-Verbindung des österreichischen Schienennetzes. Als Schnellzugstation ist der Bahnhof Saalfelden auch für den Personenverkehr in umliegende Gemeinden von Bedeutung.

- Bus: Saalfelden ist weiters im Salzburger Verkehrsverbund mittels Postbussen erreichbar. Als innerstädtisches Nahverkehrsmittel wird der Stadtbus Saalfelden mit drei Linien betrieben.

- Straße: Saalfelden verfügt über keinen Schnellstraßenanschluss. Im Gemeindegebiet kreuzen jedoch zwei wichtige Ost-West- und Nord-Süd-Straßenverbindungen. Die Pinzgauer Straße B 311 führt nördlich nach Lofer und geht dort in die Loferer Straße B 178 über, auf der man weiter Richtung Bayern und über das Kleine deutsche Eck in die Landeshauptstadt Salzburg gelangt. Südlich führt die Pinzgauer Straße nach Zell am See und weiter Richtung Pongau. Die Straße ist auch für die Verbindung in den Oberpinzgau wichtig. Die Hochkönig Straße B 164 führt westlich nach Leogang und weiter Richtung Tirol sowie östlich nach Maria Alm, Dienten und weiter Richtung Pongau.

Kommunale Infrastruktur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bildungseinrichtungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Saalfelden befinden sich viele wichtige Bildungseinrichtungen, darunter mehrere Pflichtschulen, höhere Schulen und ein Bildungszentrum.

Pflichtschulen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Volksschule Saalfelden I

- Volksschule Saalfelden II

- Volksschule Saalfelden Bahnhof

- Volksschule Lenzing

- Mittelschule Saalfelden Bahnhof

- Mittelschule Saalfelden Stadt

- Nordische Schimittelschule Saalfelden

- Allgemeine Sonderschule

- Polytechnische Schule Saalfelden

Höhere Schulen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- HTL Saalfelden (Höhere Technische Lehranstalt)

- HBLW Saalfelden (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe)

- Gymnasium Saalfelden

- Schigymnasium Saalfelden

- Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) Saalfelden

Musikausbildung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Musikum Saalfelden

Erwachsenenbildung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bildungszentrum mit Bibliothek

Betreuungseinrichtungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Saalfelden gibt es sowohl öffentliche als auch private Kinderbetreuungseinrichtungen und eine Seniorenwohnanlage.

Öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kinderbetreuung Stadt

- Kinderbetreuung Lenzing

- Kinderbetreuung Bergland

- Kinderbetreuung Bahnhof

- Kinderbetreuung MIKI

Private Kinderbetreuungseinrichtungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kinderhaus Wurzelpurzel

- Waldkindergarten

- Villa Sonnberg Montessori Kinderbetreuung

Tageseltern

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hilfswerk Saalfelden

- Tageselternzentrum TEZ

Seniorenwohnanlage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Seniorenhaus Farmach

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kinder- und Jugendzentrum (KiJuZ) Saalfelden

- Streetwork Pinzgau

- Eltern-Kind-Zentrum Saalfelden

Persönlichkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- In Saalfelden am Steinernen Meer geboren

- Joseph Angerer (1735–1779), Bildhauer

- Alfred Bäck (1903–1974), Bürgermeister der Stadt Salzburg

- Julian Eberhard (* 1986), Biathlet

- Tobias Eberhard (* 1985), Biathlet

- Georg Edenhauser, 1. Sieger im olympischen Weitschießen (Eisstockschießen) bei der Olympiade in Garmisch-Partenkirchen 1936

- Bernhard Eder (* 1984), Biathlet und Skilangläufer

- Laura Feiersinger (* 1993), Fußballspielerin

- Wolfgang Feiersinger (* 1965), Fußballnationalspieler

- Gerhard Fellner (* 1970), Fußballspieler

- Josef Fürstaller (1730–1775), Mesner, Lehrer und Kartograf

- Ingram Hartinger (* 1949), Schriftsteller, Psychologe und Psychotherapeut

- Ludwig Hartinger (* 1952), Dichter, Lektor, Editor, Publizist und Übersetzer

- Josef Hörl (1928–2017), Landwirt und Politiker (ÖVP)

- Kathi Hörl (1936–2017), Skirennläuferin

- Thomas Hörl (* 1981), Skispringer

- Wolfgang Hörl (* 1983), Skirennläufer

- Mario Lohninger (* 1973), Koch, mit einem Stern im Guide Michelin ausgezeichnet

- Hans Mayer (1898–1966), Politiker (SPÖ) und Sicherheitsdirektor für Vorarlberg

- Joseph Niederist (1807–1865), Bergverwalter und Politiker

- Ernst Oberaigner (1932–2023), Skirennläufer

- William Rea (* 1952), Weitspringer

- Alexander "Xandi" Schläffer (1899–1984), Krippenschnitzer

- Melanie Schober (* 1985), Comiczeichnerin

- Stefan Schwab (* 1990), Fußballspieler

- Barbara Schwarz (* 1959), Politikerin

- Reinhard Schwarzenberger (* 1977), Skispringer

- Franz Zorn (* 1970), Speedwayfahrer (Eis-Speedway-Europameister 2008)

- Personen mit Bezug zur Stadt

- Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (* 1967), internationaler Opernsänger, Charaktertenor, Bayerischer Kammersänger, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, aufgewachsen in Saalfelden

- Eduard Baar-Baarenfels (1885–1967), Vizekanzler der Republik Österreich, in Saalfelden verstorben

- Toni Mark (1934–1959), Skirennläufer, wohnte in Saalfelden

- Oswald Putzer (1912–1982), Hauptschuldirektor Saalfelden-Markt, Bezirksschulinspektor für den Pinzgau und Künstler

- Karl Reinthaler (1913–2000), Politiker und Bürgermeister von Saalfelden

- Marlies Schild (* 1981), Skirennläuferin, in Saalfelden wohnhaft

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Chronik der Gemeinde Saalfelden, Saalfelden 1992.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Website der Gemeinde

- Website des Tourismusverbandes

- Website der Pfarre Saalfelden

- 50619 – Saalfelden am Steinernen Meer. Gemeindedaten der Statistik Austria

- Saalfelden. In: Salzburger Nachrichten: Salzburgwiki.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Statistik Austria: Bevölkerung am 1.1.2023 nach Ortschaften (Gebietsstand 1.1.2023), (ODS, 500 KB)

- ↑ Chronik Saalfelden, Band 1.

- ↑ Land Salzburg - Wahlergebnisse. Abgerufen am 24. März 2024.

- ↑ Walter Schwaiger. In: Salzburger Nachrichten: Salzburgwiki.

- ↑ Günter Schied. In: Salzburger Nachrichten: Salzburgwiki.

- ↑ Erich Rohrmoser. In: Salzburger Nachrichten: Salzburgwiki.

- ↑ Partnerstädte der Stadt Saalfelden am Steinernen Meer. Abgerufen am 13. Juni 2019.

- ↑ salzburg ORF at red: Saalfeldens „hässliche“ Winkel: Anstoß durch Fotos. 5. November 2022, abgerufen am 6. November 2022.

- ↑ Ausstellung | Reinhard Seiß - DER BLICK VON AUßEN. In: Kunsthaus Nexus. 7. Oktober 2022, abgerufen am 6. November 2022 (deutsch).

- ↑ Marktgemeinde Saalfelden: Chronik Saalfelden (Band I und II). Saalfelden 1992.

- ↑ Skiurlaub in Österreich | Skicircus Saalbach Hinterglemm,. Abgerufen am 27. September 2018.