Missionen

Erste Generation

Im Startfenster 1961 plante die Sowjetunion, zwei Sonden Richtung Venus zu starten. Lange Zeit vermutete man im Westen, dass die Sonden eine kleine Landekapsel an Bord hatten, die auf der Venus landen sollte und darauf ausgelegt war, in einem Ozean (dessen Vorhandensein man auf der Venus vermutete) schwimmen zu können. Diese Vermutung wurde durch die Mitnahme von sowjetischen Emblemen wie bei den Lunik-Sonden genährt. Die Sonden führten keinen Lander mit, sondern sollten wahrscheinlich einen harten Aufschlag auf der Venus-Oberfläche versuchen.

- Sputnik 7 startete am 4. Februar 1961. Die Sonde verließ wegen des Versagens der Oberstufe der Molnija-Trägerrakete die Erdumlaufbahn nicht. Die Sonde hatte in der Umlaufbahn zusammen mit der Oberstufe der Rakete (die nicht abgetrennt wurde) eine Masse von 6483 kg.[1]

- Venera 1 startete am 12. Februar 1961 und verließ die Erdumlaufbahn. Allerdings brach der Kontakt zu der Sonde bereits am 19. Februar 1961 in 2 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde ab. Die stumme Sonde flog am 20. Mai 1961 in 100.000 km Entfernung an der Venus vorbei, womit sie das erste vom Menschen erzeugte Objekt war, das in die Nähe der Venus kam. Die Sonde wog 643,5 kg.

Da die zum Start verwendete Molnija-Trägerrakete noch wenig erprobt war, hatte man 1962 gleich drei Sonden gestartet. Für zwei dieser drei Sonden war eine Landung und für eine ein Vorbeiflug an der Venus geplant. Die Masse der Sonden betrug jeweils rund 890 kg. Die Sonden stammten aus dem Projekt 2-MV, bei dem man einen gemeinsamen Bus für eine Mars- oder Venussonde entwickelte. Dieser Bus konnte dann entweder eine Landekapsel oder ein Instrumentenpaket mitführen.

- Sputnik 19, Sputnik 20 und Sputnik 21 starteten am 25. August bzw. 1. September und 12. September 1962, doch kam wegen des Versagens der Trägerrakete keine über die Erdumlaufbahn hinaus.

Sputnik 19 und Sputnik 20 waren Landesonden, Sputnik 21 dagegen eine Vorbeiflugsonde. Technische Einzelheiten wurden nicht veröffentlicht, doch wegen des gemeinsamen Busses dürfte der Aufbau baugleich mit Mars 1 gewesen sein.

Im Jahr 1965 wurden wiederum verschiedene Sondenpaare auf den Weg geschickt: „Venera 2“ und „Kosmos 96“ waren Vorbeiflugsonden, „Venera 3“ sollte eine Landesonde ausklinken, die dann auf der Planetenoberfläche landen sollte. Obwohl nur „Venera 2“ und „Venera 3“ teilweise erfolgreich arbeiteten, stellte das Jahr 1966 dennoch den sowjetischen Durchbruch zur Venus dar. Die USA waren der Sowjetunion aber schon zuvorgekommen: Der erste erfolgreiche Venusvorbeiflug mit erfolgreicher Datenübertragung zur Erde fand am 14. Dezember 1962 durch Mariner 2 statt.

Der Bus der Sonden war baugleich mit dem von Zond 1 bis Zond 3. Man plante einen gemeinsamen Bus für Sonden zu Mars und Venus. Während die Venus-Sonden in das Venera-Programm eingegliedert wurden, hat man die Marssonden bis auf eine nie gestartet. Stattdessen wurden sie als Zond 1 bis Zond 3 gestartet. Das Zond-Programm stand allgemein für interplanetare Sonden, deren wahre Natur die Sowjetunion nicht preisgeben wollte.

Die Vorbeiflugsonden trugen verschiedene Spektrometer und ein Kamerasystem mit, welches Aufnahmen beim Vorbeiflug machen sollte. Der Lander sollte längere Zeit auf der Oberfläche verweilen und war dazu mit Solarzellen ausgerüstet. Er verfügte über meteorologische Sensoren und Instrumente zur Untersuchung der Atmosphäre.

- Venera 2 startete am 12. November 1965. Die 963 kg schwere Sonde flog am 27. Februar 1966 in 24.000 km Entfernung an der Venus vorbei, die Verbindung brach aber kurz vor dem Vorbeiflug ab, so dass man keine Daten erhalten hat. Ursache war eine Überhitzung der Sonde.

- Venera 3, gestartet am 16. November 1965 hatte bei ihrem Vorbeiflug an der Venus am 1. März 1966 aus dem gleichen Grund keinen Kontakt mehr zur Bodenstation, doch klinkte die Sonde automatisch ihre Landesonde aus, die aber in der Atmosphäre der Venus teilweise verglühte und hart auf der Oberfläche aufschlug. Sie war damit das erste vom Menschen erzeugte Objekt, das auf der Oberfläche der Venus landete. Die Gesamtmasse der Sonde betrug 960 kg.

- Kosmos 96 blieb nach dem Start am 23. November 1965 im Erdorbit. Die Sonde war wahrscheinlich mit „Venera 3“ baugleich.

Die beiden Sonden von 1967 waren weiterentwickelte Modelle von „Venera 3“ und „Kosmos 96“. „Venera 4“ war die erste vollständig geglückte Venus-Mission der Sowjetunion, obgleich sie die Venusoberfläche nicht erreichte, da der hohe Druck der Venusatmosphäre nur unzureichend bekannt war. Trotzdem arbeitete die Sonde über die komplette geplante Zeit und konnte wichtige Daten über die Atmosphäre der Venus liefern.

- Venera 4 startete am 12. Juni 1967. Die Transfersonde trennte am 18. Oktober 1967 an der Venus einen Lander ab, der 96 Minuten lang bis in 24,96 km Höhe erfolgreich Daten übertrug, bis die Batterien erschöpft waren (anvisierte Betriebszeit war 100 Minuten). Da der Atmosphärendruck höher als vermutet war, stieg die Sonde langsamer ab und konnte in der geplanten Betriebszeit die Oberfläche nicht erreichen. Die letzten Messdaten zeigten 25 km über der Oberfläche eine Temperatur von 270 °C und einen Druck von 22 bar. Die Gesamtmasse der Sonde betrug 1106 kg.

- Kosmos 167 kam am 17. Juni 1967 nicht über die Erdumlaufbahn hinaus. Die Sonde war baugleich mit „Venera 4“.

1969 gelang zum ersten Mal ein Doppelstart der Sowjetunion zur Venus. Die beiden Sonden waren ähnlich der erfolgreichen „Venera 4“, hatten aber auf einen etwas höheren Außendruck von 25 bar ausgelegte Landekapseln. Doch auch dies war nicht ausreichend, so dass die beiden Sonden den Venusboden nicht intakt erreichten. Verbessert hatte man das Fallschirmsystem, so dass die Sonden nun schneller durch die Atmosphäre gelangten; außerdem wurde die Batteriekapazität erhöht. Trotzdem gelten beide Sonden als Erfolg, denn sie lieferten wie geplant – während des Abstiegs an einem Fallschirm hängend – Daten über die Atmosphäre. Die Masse der Sonden betrug jeweils 1130 kg, wobei 405 kg auf den Lander entfielen.

- Venera 5 startete am 5. Januar 1969 und setzte am 16. Mai 1969 eine Landesonde ab. Mit dieser Landesonde konnte bis in eine Höhe von 18 km über der Venusoberfläche 53 Minuten lang Kontakt gehalten werden, bis sie vom Atmosphärendruck zerdrückt wurde.

- Venera 6 startete am 10. Januar 1969 und setzte die Landesonde am 17. Mai 1969 aus. Kontakt mit dem Lander bestand 51 Minuten lang bis in 10 km Höhe.

Mit „Venera 7“, dessen Landesonde einem Druck von 180 bar standhalten konnte, erreichte die Sowjetunion den entscheidenden Durchbruch. Es war die erste erfolgreiche Landung auf einem fremden Planeten überhaupt. Die Gesamtmasse der Sonde betrug 1180 kg. Ein schwaches Signal konnte 23 Minuten lang von der Oberfläche empfangen werden, dann verstummte die Landekapsel. Die instrumentelle Ausrüstung, die bei Venera 4 bis Venera 6 noch zahlreiche Experimente zur Untersuchung der Atmosphäre beinhaltete, musste nun auf ein Thermometer und ein Barometer beschränkt werden, da die verstärkte Abschirmung der Landekapsel sehr viel Gewicht erforderte.

- Venera 7 begann den Flug zur Venus am 17. August 1970. Die Landesonde von „Venera 7“ führte am 15. Dezember 1970 die erste erfolgreiche Landung auf der Venus aus. Der Abstieg zur Oberfläche dauerte 35 Minuten, wobei Daten über die Atmosphäre übertragen wurden. Nach der Landung konnten 23 Minuten lang Daten von der Oberfläche empfangen werden.

- Kosmos 359 erreichte am 22. August 1970 wegen einer Fehlfunktion der Oberstufe der Trägerrakete keine Transferbahn zur Venus. Wahrscheinlich war die Sonde ähnlich der „Venera 7“.

Die beiden Sonden, die 1972 gestartet wurden, waren denen von 1970 ähnlich. Da man nun den Bodendruck von 90 bar kannte, wurde die Landekapsel auf 120 bar statt 180 bar Außendruck ausgelegt. Dadurch konnte man wieder mehr Experimente mitführen. Ein Radio-Höhenmesser erlaubte es, die Bewegung der Sonde über den Boden aufzuzeichnen und so ein Höhenprofil zu erstellen. Ein Gerät wies Ammoniak chemisch nach, ein weiteres untersuchte die Größe und Verteilung der Aerosole in der Atmosphäre. Ein Gammastrahlenspektrometer bestimmte am Boden die Konzentration der Elemente Kalium, Uran und Thorium. Eine weitere Aufgabe war es, die Lichtverhältnisse auf der Venusoberfläche zu messen, um die nächsten mit Fotokameras ausgestatteten Missionen vorzubereiten. Deshalb mussten die Sonden auf der Tagesseite der Venus landen, nachdem alle bisherigen Landeversuche auf der Nachtseite erfolgt waren. Die Gesamtmasse der Sonden betrug jeweils 1180 kg, die Landesonden wogen jeweils 495 kg und enthielten folgende Instrumente: Temperatur-, Druck- und Lichtsensoren, außerdem einen Höhenmesser, einen Gammastrahlenspektrometer und einen Gasanalysator.

- Venera 8 startete am 27. März 1972. Die Landesonde tauchte am 22. Juli 1972 um 08:37 UTC in die Atmosphäre der Venus ein. Die Eintrittgeschwindigkeit von 11,6 km/s (41.696 km/h) wurde durch die Abbremsung auf 250 m/s (900 km/h) reduziert, danach öffnete sich in 60 km Höhe der 2,5 m große Fallschirm. Während des Abstiegs wurden Daten übertragen. Die Sonde landete um 09:32 UTC auf der Tagesseite der Venus und entdeckte, dass es auf der Oberfläche des Planeten so hell war wie an einem bewölkten Tag auf der Erde, mit einer Sichtweite von etwa 1 km. Dadurch wusste man, dass Fotografieren auf der Venusoberfläche möglich ist. Die Sonde übertrug insgesamt 50 Minuten lang Daten, wobei allerdings nur 11 Sekunden lang Daten von der Oberfläche gesendet wurden.

- Kosmos 482 blieb am 31. März 1972 wegen Versagens der Trägerrakete in der Erdumlaufbahn.

Zweite Generation

Alle bisherigen Venera-Sonden wurden mit Molnija-Raketen gestartet und waren damit auf eine Masse von etwa 1180 kg beschränkt. Nun hatte man aber die weitaus stärkere Proton-Rakete zur Verfügung, die etwa 5000 kg Richtung Venus befördern konnte. Dadurch waren weitaus anspruchsvollere Missionen möglich, weshalb man an den neuen schweren Venera-Sonden arbeitete.

Nachdem das Startfenster 1973 ausgelassen wurde, startete man 1975 „Venera 9“ und „Venera 10“, die jeweils aus einem Orbiter und einem Lander bestanden. Erstmals flogen die Muttersonden nicht am Planeten vorbei, sondern schlugen einen hochexzentrischen Orbit ein. Die beiden (ohne Treibstoffe) etwa 2300 kg schweren Orbiter vermaßen den Planeten und lieferten erstmals Radarmessungen, da die Venusoberfläche wegen der komplett aus Wolken bestehenden Atmosphäre nicht einsehbar ist. Die Sowjetunion arbeitete bei diesen beiden Missionen mit Frankreich zusammen. Die Lander dieser Missionen wurden in 2,4 m großen Kugeln untergebracht und wogen jeweils 1560 kg. Man setzte verschiedene Techniken ein, um die Lebensdauer auf der 475 °C heißen Oberfläche zu erhöhen; beispielsweise das Vorkühlen des gesamten Landers auf −10 °C und die Mitnahme von Paketen mit Lithiumnitrat-Trihydrat, einem Salz, das bei 30 °C schmilzt und dabei Wärme aufnimmt. Erstmals enthielten die Lander Kameras, die grobaufgelöste Bilder der Venusoberfläche lieferten. Dies waren die ersten vollständigen Bilder von der Oberfläche eines fremden Planeten überhaupt.[2] Außerdem verfügten die Lander über einen Ausleger, an dem durch ein Röntgenfluoreszenzspektrometer die Zusammensetzung der Oberfläche bestimmt wurde.

- Venera 9 startete am 8. Juni 1975 und schwenkte am 22. Oktober 1975 in eine Umlaufbahn um die Venus ein. Die Landesonde landete noch am selben Tag bei 32° Nord und 291° Ost und übermittelte 53 Minuten lang Daten und erstmals einige Bilder der Oberfläche zur Erde. Die Sonde wog beim Start 4936 kg.

- Venera 10 startete am 14. Juni 1975, erreichte die Venus am 25. Oktober 1975, und der Lander (Landeort 16° Nord und 291° Ost) arbeitete sogar 63 Minuten lang auf der Oberfläche. Sie lieferte ebenfalls Daten und Bilder von der Oberfläche des Planeten. Die Sonde wog beim Start 5033 kg.

Wie sich später herausstellte, wurde das Ende der Übertragung nicht durch den Ausfall der Lander verursacht, sondern weil die Orbiter vom Lander aus gesehen hinter dem Horizont verschwanden und man so keine Daten mehr empfangen konnte. Der Venera-9-Orbiter arbeitete bis zum 22. März 1976. Beide Orbiter untersuchten die Venusatmosphäre mit Kameras und Spektrometern. Weitere Experimente galten dem interplanetaren Raum und der Suche nach Gammastrahlenausbrüchen.

Bei den 1978 gestarteten „Venera 11“ und „Venera 12“ kehrte die Sowjetunion dann wieder zur althergebrachten Technik zurück: Die Muttersonde flog am Planeten vorbei und setzte einen Lander ab. Dies erlaubte einen längeren Kontakt mit dem Lander. Beide Sonden konnten – weil sich die Verkleidung der Kamera nicht lösen konnte – nur Daten, aber keine Bilder übermitteln. Die Sonden wogen beim Start jeweils 4940 kg. An beiden Vorbeiflugsonden waren zudem Frankreich und Österreich beteiligt.

- Venera 11 verließ die Erde am 9. September 1978 und flog am 25. Dezember 1978 an der Venus vorbei. Dabei setzte sie einen Lander ab, der mit 11,2 km/s in die Atmosphäre eintrat und etwa eine Stunde später mit 7 bis 8 m/s auf der Oberfläche aufsetzte. Der Lander übermittelte 95 Minuten Daten von der Oberfläche, wobei jedoch einige Instrumente Fehlfunktionen aufwiesen.

- Venera 12 startete am 14. September 1978, doch erreichte die Sonde den Planeten schon am 21. Dezember 1978. Die Landesonde übertrug dann 110 Minuten lang Daten, bevor die Muttersonde die Funkreichweite verließ.

Auch die Sonden „Venera 13“ und „Venera 14“ bestanden aus jeweils einer Vorbeiflugstufe und einem Lander. Die Sonden übermittelten im Gegensatz zu ihren Vorgängern erneut Bilder von der Oberfläche zur Erde. Die Aufnahmen der Oberfläche wurden diesmal mit hochauflösenden Farbkameras erstellt. Außerdem verfügten die Lander über ausgeklügelte Analysesysteme, die Bodenproben entnahmen und im Inneren der Sonde mit einem Röntgenfluoreszenzspektrometer untersuchten. Die Lander wogen jeweils 760 kg. Die beiden Muttersonden wurden zudem noch zu Manövertests für die spätere Vega-Mission sowie zu Sonnenbeobachtungen genutzt und waren dazu mit einem Magnetometer und Detektoren für kosmische Strahlen, Gammastrahlen und Teilchendetektoren ausgerüstet.

- Venera 13 startete am 30. Oktober 1981 und flog am 1. März 1982 an der Venus vorbei. Die Landesonde von „Venera 13“ übermittelte 127 Minuten lang (geplant waren 32 Minuten) Daten und Bilder von der Oberfläche (Landeort bei 7,5° Süd und 303° Ost) bei einer Außentemperatur von 457 °C und einem Atmosphärendruck von 84 bar.

- Venera 14 startete am 4. November 1981. Der Lander wurde am 3. März 1982 abgesetzt. Die eigentliche Landung erfolgte zwei Tage später, am 5. März 1982. Der Lander überstand 57 Minuten auf der Oberfläche (Landeort 13,3° Süd und 310° Ost) bei einer Außentemperatur von 465 °C und einem Atmosphärendruck von 94 bar und lieferte Daten und Bilder.

„Venera 15“ und „Venera 16“ setzten erstmals keinen Lander mehr ab, sondern setzten die Arbeit von „Venera 9“ und „Venera 10“ fort. Beide Sonden waren baugleich und basierten auf modifizierten Flugplattformen von „Venera 9“ bis „Venera 14“. Sie bestanden aus einem 5 m langen Zylinder und einer 1,4 m hohen parabolischen Antenne mit einem Durchmesser von 6 m für den Synthetic Aperture Radar (SAR), die an einem Ende des Zylinders untergebracht war. Eine 1 m große parabolische Antenne für den Radiohöhenmesser befand sich ebenfalls an diesem Ende der Sonde. Eine Wölbung an dem entgegengesetzten Ende des Zylinders trug Treibstofftanks und Antriebssysteme. Zur Stromversorgung standen zwei Solarpanels zur Verfügung. Eine 2,6 m große Antenne, die an der Seite des Zylinders angebracht war, diente der Kommunikation mit der Erde. Die Sonden wogen jeweils 4000 kg.

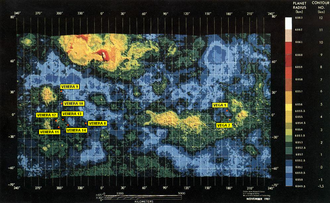

Insgesamt konnten die Sonden etwa 25 % der Oberfläche mit ihrem Synthetic Aperture Radar (SAR) erfassen, mit dessen Hilfe man unter die dichte Wolkendecke der Venus sehen konnte. Die von „Venera 15“ und „Venera 16“ erstellten Karten hatten eine Auflösung von 1 bis 2 km und waren damit etwa 30 Mal detailreicher als die von Pioneer-Venus 1. Beide Sonden konnten in ihrer elliptischen Umlaufbahn nur die Nordhalbkugel bis etwa 30 Grad nördlicher Breite erfassen. Dies entspricht etwa 25 Prozent der Oberfläche der Venus. Allerdings erstellte die sechs Jahre später gestartete US-amerikanische Magellan-Sonde globale Venuskarten mit einer Auflösung von rund 100 Metern, die die sowjetischen Leistungen in den Schatten stellten. An den Missionen „Venera 15“ und „Venera 16“ waren Frankreich und die DDR mit Instrumenten beteiligt.

- Venera 15 startete am 2. Juni 1983 zur Venus. Die Sonde erreichte am 10. Oktober 1983 eine Umlaufbahn und kartierte den Planeten bis zum Jahr 1984 mit Synthetic Aperture Radar.

- Venera 16 verließ die Erde am 7. Juni 1983 und begann mit der Kartierung des Planeten am 14. Oktober 1983. Der Kontakt zu „Venera 16“ endete am 12. Juli 1984.