| Membre du Grand Conseil du canton de Berne |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Domicile | |

| Formation | |

| Activités | |

| Enfant |

Gottlieb Emanuel Haller (en) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Maîtres |

Johann Rudolph Zwinger, Johannes Georg Duvernoy (d) |

| Directeur de thèse | |

| Influencé par | |

| Abréviation en botanique |

Haller |

Albrecht von Haller ou Albert de Haller[1] (né Haller, le à Berne, mort le à Berne) est un médecin, scientifique, naturaliste, penseur et critique littéraire suisse, dont les travaux dans le domaine de l'anatomie, de la physiologie, de la connaissance des plantes et de la bibliographie ont fait référence pendant plusieurs siècles.

Il est également reconnu comme poète, critique de littérature du siècle des Lumières et défenseur d'une foi chrétienne fondée sur la raison. Son œuvre littéraire principale, un recueil de poésies à la gloire de la beauté des Alpes et de la simplicité de la vie des montagnards (Die Alpen) a un important retentissement sur la littérature lyrique allemande et sur l'essor du tourisme alpin en Suisse.

Haller, dont le champ d’intérêt est très vaste, laisse une œuvre monumentale. Il est considéré comme le dernier génie universel, père de la physiologie moderne, inspirateur du tourisme alpin et une des personnalités le plus respectées de son temps. Son buste est réalisé en 1777 par Johann Friedrich Funk II.

À partir de 1723, Haller étudie les sciences naturelles et la médecine à Tübingen puis à partir de 1725 à l'université de Leyde, chez le professeur Herman Boerhaave, où il soutient sa thèse en 1727, et où il fait la connaissance de Johannes Gessner. Il complète sa formation en Angleterre et en France où il retrouve Gessner à Paris. Durant l’hiver 1727-1728 ils font des études en anatomie et suivi un enseignement en chirurgie. En 1728 ils suivent tous deux les cours de mathématiques de Jean Bernoulli à l'université de Bâle et voyagent en Suisse qui inspire à Haller le poème Die Alpen. Durant l’hiver 1728-1729 Haller remplace le professeur d’anatomie J.R. Mieg, absent pour maladie, puis il s’établit, en 1729, à Berne comme médecin. Il postule en vain pour une place de médecin de la ville et pour une chaire d'éloquence (1734), mais est nommé bibliothécaire de la ville de Berne en 1735. en 1735, il obtient des autorités bernoises la création d’un théâtre anatomique pour le perfectionnement de ses confrères.

En 1736, il quitte Berne pour Göttingen, où il perd son épouse dans un accident de calèche. Il y crée l'institut d'anatomie et le jardin botanique, et ouvre la première clinique d'obstétrique d'Allemagne. À la chaire d’anatomie, de chirurgie et de botanique jusqu'en 1753, il joue un rôle déterminant dans la fondation de la Société royale des Sciences. Il est nommé docteur honoris causa et médecin de la cour d’Angleterre. Haller est invité à s’installer à Utrecht et à Oxford mais ne donne pas suite à ces demandes. Avec l'appui de l'avoyer Isaak Steiger, il est admis en 1745 au Grand Conseil, bien qu'absent. En 1747, il refuse à nouveau un poste à Berlin, et reprend la direction de la Göttingischen Zeitungen von gelehrten Anzeigen, où il publie plus de 900 articles, l'élevant au rang de journal scientifique de renommée internationale.

Le il est anobli par l’empereur François Ier. En 1753 Haller obtient la charge d’amman de la municipalité (Rathausammann) (jusqu'en 1757) et sur cela il retourne à Berne avec sa famille. Il est également président de la Société économique et cofondateur de l'orphelinat. Il est directeur des salines à Roche (Vaud) de 1758 à 1764 et vice-gouverneur d'Aigle en 1762-1763 d'où il s'intéresse à la botanique du vallon de Nant[2], avec la collaboration des botanistes Thomas. Il acquiert en 1764 la seigneurie de Goumoens-le-Jux avec le village d'Éclagnens et prend le nom de H. de Goumoens avant de repartir vivre à Berne. Il s’est 9 fois présenté aux élections pour le Petit Conseil, sans succès. Quand en 1769, il est une nouvelle fois appelé à Göttingen, cette fois-ci pour le poste de chancelier, la ville de Berne le nomme Assessor perpetuus du conseil sanitaire avec le revenu annuel de 400 couronnes, nomination qui incite Haller à refuser le poste à Göttingen. Sa famille se serait vivement opposée à son départ. Ses dernières années sont marquées par la maladie.

L’importance de Haller pour l’histoire de la médecine est avant tout à chercher dans le rôle qu’il a joué en anatomie. Par la préparation d’environ quatre cents cadavres il réussit à décrire le réseau artériel du corps humain. Il consacre d'autres études à la circulation sanguine et au développement de l'embryon (formation du cœur et des os, apparition de malformations). De nombreux essais sur des animaux lui permettent d'attribuer la sensibilité aux nerfs et l'irritabilité aux muscles, ce qui constitue une avancée majeur dans un domaine très controversé à l'époque. Par son approche systématique et ses hypothèses, il établit la physiologie comme une science et est considéré comme le père de la physiologie moderne.

Dans son ouvrage monumental Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766), qui connait des rééditions jusque dans le XXe siècle, Haller donne une vue d’ensemble critique du savoir anatomique et physiologique de son époque. Pour Fortuné Barthélemy de Félice, 2nd Comte di Panzutti, et l’Institut d’Yverdon et le Supplément à l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, Haller a rédigé environ 200 entrées concernant l’anatomie et la physiologie. Haller a également établi quatre Bibliothecae (1771-1788), répertoires critiques de toute la littérature médicale, depuis ses origines.

Face à cela, son œuvre poétique semble mince, mais elle joue un rôle déterminant dans la formation du lyrisme allemand. On lui doit trois romans Usong, Alfred, Fabius und Cato, un recueil de poésie Versuch Schweizerischer Gedichten, publié pour la première fois en 1732, qui marque les débuts de la littérature suisse. Dans ce recueil figure le célèbre poème Die Alpen, daté (par Haller lui-même) de 1729 et qui fait de Haller le créateur de la Suisse mythique. Ses textes sur les questions principales de la religion, de l’éthique et de la métaphysique (Über den Ursprung des Übels, 1734 et Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit, 1736) a un caractère de modèle au Siècle des Lumières.

Dans ses vieux jours, Haller écrit trois romans politiques dans lesquels il expose des modèles de formes d’État inspirés de l'Histoire : l'absolutisme éclairé dans Usong, histoire orientale, 1771 ; la monarchie constitutionnelle, dans Alfred, roi des anglo-saxons, 1773 ; la république oligarchique et aristocratique dans Fabius et Caton, fragments de l'histoire romaine, 1774.

Haller s'est constitué une des plus importantes bibliothèques d'Europe, comprenant 23 000 ouvrages, essentiellement dans les domaines des sciences médicales et naturelles.

Haller est à son époque le disciple le plus reconnu de l'école Herman Boerhaave (1668-1738) qui est considéré par l'Encyclopédie comme « le plus grand théoricien que nous ayons jamais eu » sur la base de « ses Institutions de médecine, dont le docteur Haller a enrichi le commentaire d'un nombre infini d'observations » (article Physiologie, t. XII, p. 538).

Il partage sa vie entre Göttingen où il est président du collège des chirurgiens de la Société royale de la ville et professeur à l'université fondée par Frédéric II de 1736 à 1753, et Berne où il est membre du Conseil de la ville, capitaine provincial du canton, et où il finit sa vie.

Extrêmement respecté, il est le fils spiritualiste de Boerhaave et grand penseur de la physiologie qu'il définit lui-même comme « la description des événements qui agitent la machine animée », c'est-à-dire sans l'aspect de la fonction qui ne se déduit que comme conséquence de la connaissance anatomique exacte.

Haller est un homme de foi de confession protestante d'une grande probité intellectuelle. Il lisait la bible en latin, en grec et en hébreu, et en tirait des analyses par lesquelles il s'opposait à ceux qui relevaient des contradictions dans la foi chrétienne. Notamment, il s'opposa de façon méthodique et assez virulente aux attaques de Voltaire contre la Révélation et la foi chrétienne, démontrant les erreurs et le manque de rigueur intellectuelle du philosophe français dans un ouvrage critique (Lettres de feu M. de Haller contre Voltaire, 1780, traduction posthume).

Jean-Jacques Rousseau, qui se passionnait pour la botanique, étudia avec un élève puis avec un collaborateur de Haller (Jean-Antoine d'Ivernois et Abraham Gagnebin), entre 1763 et 1765. Son exemplaire de Description de la flore alpine suisse de Haller est conservé à la Lindley Library, Royal Horticultural Society, Londres. Haller s'opposait aux idées politiques de Rousseau.

On trouve des éléments de la pensée de Haller dans la philosophie de Kant, celui-ci manifestait son admiration pour le poète Haller en citant ses poésies. Schiller et d'autres auteurs a été inspiré des œuvres poétiques de Haller.

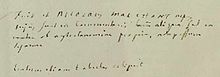

En parallèle de ses recherches, de son enseignement qui attirait les médecins de toute l'Europe, de son importante activité de publication, Haller entretenait une riche correspondance avec des auteurs et des scientifiques de toute l'Europe. On compte une correspondance de 16 981 lettres, pour la plus grande part des courriers adressés à lui de la part de 1 139 correspondants.