L'acciarino è un congegno adattato alla cassa delle vecchie armi da fuoco portatili, col quale si sostituì la miccia a serpentino o draghetto per comunicare il fuoco alla carica.

Per un certo tempo venne chiamato acciaiuolo, acciaio e focile. L'arma in seguito, prendendo il nome di quella sua parte essenziale, venne chiamata fucile.

Acciarino a ruota

[modifica | modifica wikitesto]

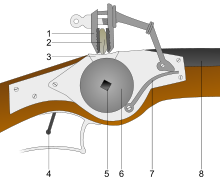

L'acciarino a ruota è il primo fra quelli comunemente usati. Era costituito da un tamburello d'acciaio (la ruota), munito di una molla a spirale interna che si tendeva per mezzo di una chiave. Il tamburello era sostenuto da due colonnine e trattenuto da un dente che il grilletto faceva scattare. Liberato dal dente il tamburello girava rapidamente su sé stesso, sfregando la pirite o la pietra focaia, tenuta ferma da un cane, abbassato in mezzo allo scodellino o bacinetto. Lo strofinìo dava luogo a scintille che accendevano la polvere.

L'invenzione dell'acciarino a ruota è generalmente attribuita a un orologiaio di Norimberga e fatta risalire al 1517. Questa ipotesi è però messa in dubbio dal fatto che un editto di Alfonso I d'Este, duca di Ferrara, in data 1513 proibiva l'uso di archibugi non a miccia e questo divieto era ancora ribadito in un altro bando dello stesso duca che porta la data del 1522. È lecito quindi dedurre che l'invenzione dell'acciarino a ruota sia anteriore al 1517. E del resto ve ne è un disegno nel Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Non vi sono prove però che a questo disegno sia seguita una realizzazione effettiva.

Tuttavia, qualunque sia stato l'anno e il luogo dell'invenzione dell'acciarino a ruota, è certo che il costo della sua fabbricazione ne deve aver limitato l'impiego alle armi di lusso ed a quelle espressamente progettate per la cavalleria pesante (Reiter, Corazzieri), come la pistola a ruota ed il petrinale, dato che per il servizio di quest'arma si modificava l'archibugio a serpentino.

Acciarino a pietra e a martellina

[modifica | modifica wikitesto]

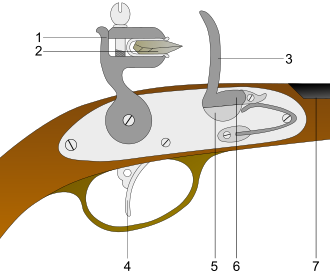

In questa classe di acciarini, il cane che reggeva la pietra divenne mobile, scattando per mezzo di un grilletto. La pietra strusciava contro la piastrina di ferro detta martellina, spostandola e mettendo allo scoperto il bacinetto (scodellino) con la polvere pirica; nel contempo l'urto sulla piastrina dava luogo alle scintille, che poi comunicavano il fuoco alla polvere interna.

Nei tipi più comuni di tale classe di acciarini, le parti principali erano le seguenti:

- Il Cane, di ferro, aveva forma ad S e teneva infissa, a mezzo di apposite mascelle o ganasce foderate dal coietto (di cuoio, di pannolana, di piombo), una scheggia sagomata di pietra focaia. Il cane aveva nella curva superiore una cresta o codetta, che serviva d'appoggio al pollice destro per armarlo, facendolo ruotare sulla vite-perno, detta bottone. Nella parte superiore, detta gancetto, il cane recava alcune tacche che servivano per fermarlo, durante la rotazione sul perno, a mezzopunto o a tuttopunto.

- La Cartella è una piastra di ferro incastrata e fissata con viti nella cassa, che serviva a collegare le diverse parti dell'acciarino. Nella parte anteriore della cartella di fronte al posto dove va a battere la pietra focaia, era un scodellino destinato a contenere l'innescatura, coperta a sua volta dalla tavola della martellina.

- La Martellina, piastrella di acciaio temperato ripiegata a squadra, che percossa dalla pietra focaia produce scintille e rovesciandosi scopre l'innescatura e consente l'accensione della carica. In essa si distingue il dosso, parte opposta alla faccia contro cui batte la pietra. La gambetta o pedina è la tavola che copre l'innescatura collocata nella padellina.

- Il Mollone o molla maestra ripiegata a V che serve ad imprimere il movimento al cane.

- La Noce, pezzo interno dell'acciarino, fatto a mezzaluna, nella cui parte concava preme il mollone; in essa si notano il quadrante, parte a gambo quadrangolare, e le tacche o punti che servono a fissare il cane nelle posizioni di riposo, o mezzopunto e di scatto.

- Lo Scatto, piastretta di ferro, alquanto curva, imperniata con vite verso il mezzo. La sua estremità anteriore, detta gambetto riceve la pressione del sottoscatto. Quest'ultimo è anch'esso una piastretta di ferro imperniata a modo di leva curva, la cui parte anteriore preme contro il gambetto dello scatto, quando la parte posteriore, cioè il grilletto, è compressa dal dito. La coda del grilletto sporge sotto la cassa dell'arme, mentre il rimanente del congegno è interno.

- Il Tiramolle è una piccola parte in ferro, con la quale a mezzo di vite a pressione si comprimono le branche del mollone quando si vuole smontarlo.

- L'Esca era di materia vegetale (del fungo Boletus Tynarius) che s'accende, battendo la pietra focaia sul ferro.

- La Pietra focaia, selce (roccia silicea contenente quarzo e feldspato) che battuta dal ferro dà la scintilla. Il tipo più usato era la selce piromaca.

La maggior parte degli autori (v. bibliografia) manifesta l'opinione che l'acciarino a pietra non sia stato conosciuto anteriormente ai primi anni del XVII secolo, ed alcuni sostengono che soltanto nel 1640 esso sia diventato di uso comune. Altri autori confutano tale opinione sulla scorta di documenti. Infatti viene ricordata un'ordinanza del duca di Firenze in data 2 giugno 1547, ove si parla di archibusi da ruota o da focile ovvero da pietra o da acciaiuolo: è il pagamento fatto a Simone Roberto da Torino, nel 1575, dal Tesoriere Generale Fauzone, per pistole od archibugi e fucili per questi e per quelle provvisti a S. A. il duca di Savoia per armare le sue guardie.

Tuttavia l'uso della piastra a pietra focaia nelle armi da guerra, specialmente delle truppe a piedi, non sostituì subito quello del serpentino. Verso la fine del XVII secolo questo era ancora impiegato, tanto all'estero quanto in Italia. Risulta infatti che, quantunque Vittorio Amedeo II avesse fatto distribuire nel 1690 (anno in cui fu creato il reggimento fucilieri) a tutti i comuni in ragione degli uomini che essi avevano inscritti nei ruoli, i fucili tutti di un calibro, gli archibugi a serpentino erano ancora in servizio nel 1706 durante l'assedio di Torino, e anche più tardi per buona parte delle milizie.

In quanto alla Repubblica di Venezia fu soltanto nel 1703 che essa adottò il fucile a pietra per tutti i suoi soldati.

L'acciarino a pietra che rappresenta un buon perfezionamento rispetto ai più vecchi sistemi di accensione della carica, rimane in uso fin verso la metà del XIX secolo. Con esso venne aumentata la sicurezza della mira, ma non furono eliminati gli inconvenienti provocati dall'umidità penetrata nel bacinetto (mancata accensione della polvere) o dallo spostamento o rottura della pietra focaia. Anche ai cannoni di marina venne applicato questo tipo di acciarino verso la metà del XVIII secolo.

Acciarino a percussione

[modifica | modifica wikitesto]

L'idea di utilizzare per l'accensione della carica del fucile il fulminato di mercurio, scoperto dal savoiardo Berthollett nel 1788, fu presentata la prima volta dallo Scozzese Forsyth nel 1807. Venne perfezionata in Francia dal Pauli fra il 1808 e il 1812, ma non fu avviata a pratica soluzione che in seguito all'invenzione della cassula metallica e del luminello, dovuta a Josef Eggs nel 1818.

Prima di essere introdotta nelle armi da guerra, la piastra a percussione fu applicata alle armi da caccia e da bersaglio. La cassula (o capsula) si inseriva sull'imbocco del luminello e il cane, fatto scattare dal grilletto, la percuoteva, determinando la deflagrazione del fulminato contenuto nella medesima e conseguentemente l'accensione della carica attraverso il luminello, forato per tutta la sua lunghezza.

Gli inconvenienti lamentati con l'acciarino a pietra erano così eliminati ma rimaneva il frequente otturarsi del luminello, in seguito eliminato dai moderni sistemi di accensione.

Malgrado la sua indiscutibile superiorità sull'acciarino a pietra, l'introduzione di quello a percussione presso gli eserciti non fu immediata: fu iniziata dalla Francia nel 1840, dall'Austria nel 1854 e successivamente dagli altri stati.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Manganoni Carlo. Armi da fuoco portatili. Nozioni generali. Volume I: Armi da fuoco in genere. Volume II: Armi portatili. Enrico Schioppo, Torino, 1927.

- Montù Carlo. Storia dell'Artiglieria italiana. Edito a cura della Rivista d'Artiglieria e Genio, Roma, 1934;

- Museo Nazionale Artiglieria. Col ferro col fuoco. Electa, Torino, 1985;

- Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico. Marselli Nicola. La guerra e la sua storia. Stabilimento Grafico Militare, Gaeta, 1986;

- Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico. Rotasso Gianrodolfo. L'armamento dell'uomo d'arme dal XV al XVI secolo. In Studi storico-militari 1985, Roma, 1986;

- Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico. Rotasso Gianrodolfo. L'armamento portatile dell'Armata Sarda negli anni della Restaurazione. In Studi storico-militari 1986, Roma, 1987;

- French flintlock & early firearms explained by Gerard Henrotin (HLebooks - 2012)

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]- Capsula a percussione

- Cane (armi)

- Cassa (armi)

- Pietra focaia

- Ferro da fucile – in araldica

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikizionario contiene il lemma di dizionario «acciarino»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «acciarino» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'acciarino

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'acciarino

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 75831 |

|---|