«non aliter quam si per vastum litus ingentis naufragii fragmenta colligerem sparsas, per infinita fere volumina deorum gentilium reliquias colligam, quas comperiam, et collectas evo diminutas atque semesas et fere attritas in unum genealogie corpus, quo potero ordine, ut tuo fruaris voto, redigam.»

«non altramente, che per un vasto lido raccogliendo i fragmenti d’un gran naufragio, così raccorrò io tutte le reliquie, che troverò sparse [ne i] quasi infiniti volumi dei Dei gentili; et raccolte, et sminuite, et quasi fatte in minuzzoli, con quel ordine, ch'io potrò, acciò che tu habbi il tuo disio, in un corpo di Geneologia le ritornerò.»

| Genealogia deorum gentilium | |

|---|---|

| Altri titoli | De genealogiis deorum gentilium |

| |

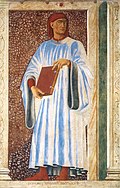

| Autore | Giovanni Boccaccio |

| 1ª ed. originale | 1360 |

| Editio princeps | Venezia, Vindelino da Spira, 1472 |

| Genere | trattato |

| Lingua originale | latino |

La Genealogia deorum gentilium è un'opera di Giovanni Boccaccio, scritta in latino in 15 libri, in cui sono interpretati allegoricamente molti miti delle divinità pagane. Nel trattato si cerca di mettere ordine sugli aggrovigliati rapporti di parentela tra le divinità del classico pantheon dell'antica Grecia e di Roma.

Nella Prefazione l'autore asserisce di aver intrapreso il progetto su richiesta di Ugo IV di Cipro. La prima redazione del trattato, frutto di un lavoro protrattosi per un decennio, è del 1360; seguì poi una seconda edizione (1365/1370), ma successivamente Boccaccio continuò ad aggiornare l'opera fino alla propria morte (1375)[2]. L'editio princeps è del 1472, ma il successo dell'opera è legato soprattutto alla traduzione in volgare di Giuseppe Betussi, pubblicata la prima volta nel 1547 e più volte ristampata [3].

Durante la vita del Boccaccio era diffusa l'opinione che la sua opera principale e quella da cui avrebbe tratto fama fosse la Genealogia deorum gentilium, mentre le opere in volgare erano trascurate.[4]