Nicola Giolfino, noto anche con le grafie del nome Nicolò o Niccolò (Verona, 1476 – Verona, 1555), è stato un pittore italiano.

Allievo di Liberale da Verona, da cui ereditò l'anticlassicismo, nonostante in passato la critica lo avesse snobbato Giolfino è oggi considerato una delle personalità più estrose del panorama artistico veronese per il suo "temperamento inquieto ed estroso". Fortemente influenzato dal maestro veneziano Lorenzo Lotto con cui condivise anche una certa affinità caratteriale nelle sue opere della maturità si possono notare anche influenze della maniera raffaellesca nonché degli stili provenienti dal nord Europa. In età avanzata fu anche cartografo.

Numerose sue opere vennero commissionate per le varie chiese di Verona e ancora lì oggi si trovano, tra cui due pale d'altare per la basilica di Santa Anastasia, un ciclo di affreschi con Storie del Vecchio testamento per la chiesa di Santa Maria in Organo e la decorazione della cappella dei terziari per la Chiesa di San Bernardino dove rappresentò episodi della vita di san Francesco. Altri suoi lavori sono conservati nel museo cittadino di Castelvecchio come la Madonna dei Gelsomini, la Madonna de' Caliari e la serie delle Allegorie, nonché in altre pinacoteche di tutto il mondo.

Niccolò Giolfino nacque a Verona nel 1476 nella contrada Falsorgo nei pressi di porta Borsari, figlio di Niccolò e Tommasina, in una famiglia di artisti di origine piacentina che contò ben nove scultori in cinque generazioni, trasferitasi in riva all'Adige agli inizi del Quattrocento. La sua prima menzione conosciuta è un'anagrafe del 1490 che racconta che in quel momento vivesse con i genitori, con la sorella Maddalena e con lo zio Girolamo.[1][2][3]

Si sposò con Ginevra Barbarossa. La coppia ebbe sette figli: Camilla, Elisabetta e Lucrezia, Andrea, Nicolò iunior (l'unico di cui si suppone che abbia continuato l'attività paterna), Giovanni Paolo, Agostino.[3]

La sua formazione come pittore è oggetto di dibattito tra gli storici dell'arte; Giovanni Battista Da Persico, Diego Zannandreis e altri per lungo tempo hanno sostenuto che fosse stato amico e allievo di Mantegna, ma successivamente questa teoria è stata ridimensionata riconoscendo la mancanza di riscontri obiettivi.[1][4] È più certo che abbia potuto apprendere i primi rudimenti dell'arte all'interno della cerchia famigliare che da anni portava avanti «una tradizione di scultura artigiana e decorativa fedele ancora al linearismo gotico e quasi interamente insensibile alla lezione padovana di Donatello».[2] Fu dall'esperienza famigliare che Nicola imparò a «definire i volumi intaccandoli quasi a colpo di scalpello e isolandoli di qualsiasi vibrazione atmosferica».[2] Altri suoi modelli formativi furono molto probabilmente le correnti artistiche del nord Europa giunti nei territori della repubblica di Venezia grazie al viaggio in Italia di Albrecht Dürer la cui lezione si vedrà nei suoi rari disegni autografi come il San Giorgio e il drago della Staatliche Graphische Sammlung di Monaco di Baviera e il San Sebastiano del British Museum di Londra.[2][3]

Ancora più importante fu l'apprendistato che, a partire almeno dal 1492, svolse presso la bottega del pittore e miniatore anti-classicista Liberale da Verona, con cui aveva già lavorato lo zio Antonio, a quel tempo frequentata anche da Francesco Torbido, Antonio da Vendri e Giovanni Francesco Caroto. Da Liberale Giolfino poté assimilare le tendenze gotiche, «il gusto per la narrazione aneddotica, la forza espressiva dei colori, la sensibilità del miniatore per la linea decorativa; qui oltretutto maturò la vocazione per un anticlassicismo acceso e tormentato che segnerà radicalmente il suo personale linguaggio figurativo».[1][2][3] Durante questo periodo in Giolfino già si manifesta il suo «temperamento inquieto ed estroso» che contraddistinguerà la sua produzione futura.[4] L'ipotesi che abbia compiuto nel corso della sua carriera un viaggio a Venezia insieme a Paolo Farinati non trova prove; quindi, a meno di future scoperte, si ritiene che non abbia mai lasciato nel corso della vita l'ambito della città natale.[4]

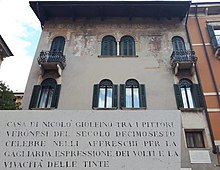

Un'anagrafe del 1501 attesta che fosse orfano di padre e che già esercitava in proprio l'attività di pictor probabilmente con grande successo stando ad un estimo dell'anno successivo in cui viene allibrato per 12 soldi, molto più di quanto negli stessi anni guadagnassero i pittori della precedente generazione come Domenico Morone e lo stesso Liberale. Nonostante ciò poco o nulla si conosce delle sue prime opere, probabilmente in gran parte perdute. La storica dell'arte Marina Repetto Contaldo gli attribuisce alcuni affreschi commissionati dopo il 1497 dal nobile Benassuto Montanari per la facciata di una casa in piazza delle Erbe a Verona (di Giolfino sarebbero, in particolare, l'Ercole che uccide l'idra e i tondi con Teste di imperatori romani). Suo potrebbe essere anche un San Rocco dipinto nei primi del XVI secolo, oggi di proprietà della Cassa di risparmio di Firenze, probabilmente in origine parte di una pala d'altare per la non più esistente chiesa di San Silvestro di Verona.[N 1] A lui, inoltre, viene attribuita la decorazione ad affresco della casa natale presso porta Borsari «dove l'enigmatico Trionfo di un condottiero è inserito in una cornice con fregio a grottesche, i cui motivi romaneggianti manifestano il debito verso l'arte di Andrea Mantegna».[3]

Nel 1510 circa dipinge la cosiddetta Madonna dei Gelsomini, oggi al museo di Castelvecchio di Verona. La tela dimostra già una certa maturità nella produzione di un Giolfino che, sebbene ancora parzialmente legato alle forme del maestro Liberale, è già in grado di esprimere una sua autonomia nella composizione cromatica «che lo porta a usare un segno profondo e ombre insistite sulle carnagioni scure, con un prevalere complessivo dei toni bruni, su cui si staccano pochi stridenti colori», probabilmente il risultato della sua formazione nella bottega scultorea di famiglia o il frutto di una personale rielaborazione delle correnti artistiche lombarde sviluppate da Andrea Solario o Giovanni Antonio Boltraffio.[3][5]

È comunque solo dal 1515 che possiamo ricostruire con sicurezza la datazione delle opere di Nicola Giolfino. Di quest'anno infatti risalgono due frammenti di predella in cui rappresentò le guarigioni miracolose di s. Nicola da Tolentino e la morte di san Filippo Benizi, oggi rispettivamente conservati al museo della Slesia di Opava e al Philadelphia Museum of Art. Originariamente la predella faceva parte di una pala d'altare non più esistente realizzata per la cappella di Arnolfo de Arcolis nella chiesa di Santa Maria della Scala a Verona. Questi piccoli dipinti sono caratterizzati dall'espressività delle figure, volutamente piccole e sproporzionate, che ricordano i lavori di Amico Aspertini dei pittori ferraresi. Nello stesso anno il Giolfino si trasferì alla contrada di San Michele ad Portas, poco lontana dall'abitazione di famiglia, dove rimarrà per tutto il resto della vita.[2][3]

Nel 1518 completò e firmò[6] una Discesa dello Spirito Santo per l'altare della famiglia Miniscalchi presso la basilica di Santa Anastasia a Verona. L'opera era stata commissionata il 19 marzo del 1516 dal nobile Alvise Miniscalchi che si era impegnato a corrispondere al pittore un compenso di 57 ducati d'oro. Il contratto, inoltre, prevedeva che la tela dovesse essere realizzata entro Natale ma per cause sconosciute i tempi furono ben maggiori. La pala è corredata da una predella, sempre del Giolfino, in cui è dipinta la Predicazione di san Vincenzo Ferrer in cui «il Giolfino riesce a raccontare la scena principale con una serie di annotazioni bizzarre e ad armonizzarle con lo sfondo paesistico».[3][7][8] In quest'opera Giolfino tende a realizzare figure dalle proporzioni irrealistiche con volti studiati sulle caratteristiche dei personaggi che, secondo i critici, dimostrano un interesse dell'autore verso le più innovative soluzioni grafiche provenienti dal nord Europa introdotte in particolare da pittori come Hans Burgkmair e Jörg Breu il Vecchio discostandosi nettamente dal contesto artistico veronese del tempo dominato da Francesco Morone, Girolamo dai Libri e dai fratelli Giovanni e Giovan Francesco Caroto confermando l'unicità dello stile del Giolfino nel panorama locale.[2][3]

Probabilmente collocabile tra il 1515 e il 1520 è la pala Madonna in gloria col Bambino, san Matteo, san Girolamo e il committente commissionata da Girolamo de' Caliari per l'altare maggiore della soppressa Chiesa di San Matteo di cui fu rettore e che si fece ritrarre tra i due santi. La tela è oggi conservata al museo di Castelvecchio ma il suo cattivo stato, risultato di un intervento di restauro ottocentesco scadente, non permette di fornire informazioni utili a ricostruire l'evoluzione artistica dell'autore. In questi stessi anni sono ascrivibili la tela Madonna col Bambino oggi esposta all'Accademia Carrara di Bergamo e i Tre angeli con i simboli della Passione collocato nei Musei civici agli Eremitani di Padova.[3]

Nel decennio successivo «la tensione emotiva e il colore cupo della Pala Miniscalchi» si attenuano per abbracciare le correnti raffaellesche diffusesi nel veronese grazie alle stampe di Marcantonio Raimondi, che modificarono il suo ritmo compositivo portandolo a raggiungere a una maggiore distensione. Fondamentale per questa evoluzione anche la conoscenza del Giolfino con il pittore veneziano Lorenzo Lotto, «artista spiritualmente assai vicino a lui, che lo porta a schiarire la tavolozza originaria in toni più acidi e squillanti, immelanconisce gli umori e fa più intimi i sentimenti, suggerisce al racconto spunti fantastici e trovate di un'arguzia felicissima e sempre rinnovata».[5]

Ma di ispirazione per Nicola dovettero essere anche le innovazioni introdotte da Paolo Morando (detto il Cavazzola), con cui si trovò a lavorare intorno al 1522[N 2] nella cappella dei terziari della chiesa di San Bernardino per la quale il Giolfino realizzò un ciclo pittorico raffigurante episodi della vita di san Francesco così come raccontati dalla Legenda maior di San Bonaventura.[3][9][10][11] Ogni affresco ha una didascalia che evidenzia il parallelismo tra San Francesco e Cristo e le scene presentano sullo sfondo paesaggi veronesi, come i portoni della Bra, la torre dei Lamberti, ponte Pietra e Castel San Pietro.[2][12]

Alla produzione dai modi raffaelleschi, Giolfino alternò alcuni richiami alle correnti nordiche e lombarde che servirono come ispirazione per una serie di dipinti, spesso di piccole dimensioni, che realizzò in gran numero nell'arco della sua vita come frontali per cassoni e spalliere di letti e che oggi sono sparsi in musei e collezioni di tutto il mondo. Alcuni di essi si rifanno anche ai già citati episodi della vita di san Francesco: è il caso, ad esempio, di Storie di Santa Barbara o in Sacrificio di Muzio Scevola (il primo a Castelvecchio, il secondo in una collezione privata) il cui autore colloca i protagonisti nell'«arioso scenario» di piazza dei Signori. Altre opere simili sono ad esempio il Deucalione e Pirra dell'Indiana University Museum of Art e l'Achille riconosciuto da Ulisse (Verona, Museo di Castelvecchio) caratterizzato da un «equilibrio della composizione sostenuto da eleganti rapporti cromatici giocati sui toni del giallo, del rosso e del verde». Degne di nota anche le tavole, seppur di non facile collocazione temporale, Incoronazione di Dario e Uccisione del falso Smerdi, oggi in mostra a Palazzo Maffei Casa Museo, la cui critica ha evidenziato l'«inimitabile verve narrativa e una cultura complessa che tanto deve all’ambito nordico – a Dürer, come a Cranach –, oltre che a quello lombardo di Bramantino, Romanino e Altobello Melone, e a quello emiliano di Dosso Dossi e Amico Aspertini».[2][3][13]

Sempre negli anni 1520 è ascrivibile la grande tela centinata Pentecoste dipinta per la chiesa di Santa Maria della Scala a Verona, ancora una volta impregnata da «toni di accesa esaltazione spirituale di temperamento in evidenti suggestioni raffaellesche».[3][5]

Di questi anni abbiamo anche notizie documentali del Giolfino; infatti, nel 1520, compare nel testamento dello zio Giovanni in cui viene nominato erede della metà del patrimonio dello zio Giovanni ne caso che fosse terminata la linea maschile del fratello Girolamo che invece era suo erede universale.[3]

Intorno al 1525 Giolfino fu l'autore di alcuni affreschi frammentari con le Arti liberali staccati nel 1873 e collocati al museo di Castelvecchio, probabilmente in origine parte della decorazione di alcune case poi inglobate nel convento dei teatini a San Nicolò la cui costruzione iniziò nel 1627. Si tratta di sette figure femminili allegoriche che rispecchiano «un ulteriore avvicinamento dell'autore alla moda armoniosa del raffaellismo». Delle sette, la più interessante è sicuramente l'allegoria della Musica che Giolfino raffigurò nelle sembianze di una fanciulla nell'atto di cantare accompagnandosi con un salterio la prima frase della frottola Ecco che per amarte composta nel 1507 dal veronese Bartolomeo Tromboncino come si evince dalla partitura appesa ad un ramo di alloro.[3]

Il gusto per il manierismo romano di Raffaello è ben riscontrabile anche nella pala Madonna con Bambino in gloria con la Speranza, la Fede, la Carità, san Giacomo Maggiore, san Giovanni Evangelista e donatore, collocabile tra il 1525 e il 1530, conservata alla Staatliche Museen di Berlino ma in principio dipinta per la chiesa di san Giacomo Ospitale.[14]

Intorno alla seconda metà degli anni 1520 Giolfino fu impegnato nella realizzazione di una Madonna col Bambino in gloria, s. Biagio, s. Fermo e s. Rustico come pala per l'altare maggiore della Chiesa dei Santi Biagio, Fermo e Rustico di Bovolone, all'epoca la parrocchiale del paese, e un San Prosdocimo e san Rocco per la Chiesa di San Prosdocimo di Gazzo Veronese. Sempre in questo periodo è probabilmente collocabile anche la pala d'altare, di notevole pregio e raffigurante il Redentore tra i Santi Giorgio ed Erasmo, che gli venne commissionata da Bonsignorio Faella e dal nipote Giorgio dopo la morte del primo per la cappella di famiglia nella basilica di Santa Anastasia a Verona.[15][3]

I registri del convento della chiesa di Santa Maria in Organo a Verona attestano diversi pagamenti in favore di Giolfino effettuati tra giugno e ottobre del 1532, che secondo Rognini potrebbero essere conseguenti alla realizzazione degli affreschi rappresentanti Pasqua ebraica, Raccolta della manna e Ascensione di Cristo per la cappella del Sacramento. Secondo Alessandro Serafino qui il pittore veronese "mostra una calibrata sintassi compositiva, un disegno sicuro, unito a un colore dal timbro luminoso che si libera, al solito, nelle distese paesistiche degli sfondi."[3]

Probabilmente nel 1529 ricevette la commissione da parte della Società del Santissmo Sepolcro e di San Rocco per lavorare alla cappella ex Calcasola presso il duomo di Verona dove realizzò due tavole: nella tavola posta a sinistra dell'altare raffigurò i Santi Rocco e Sebastiano mentre i Santi Antonio e Bartolomeo in quella di destra; inoltre decorò la lunetta con una Deposizione in alto. La scelta dei soggetti, i quattro santi apotropaici, è da leggersi con la difficile situazione in cui viveva Verona a seguito della guerra della Lega di Cognac che infuocò la penisola italiana tra il 1526 e il 1529. Negli stessi anni dipinse Tre angeli musicanti oggi alla Gemäldegalerie del Kunsthistorisches Museum di Vienna e una Lucrezia dell'Allen Memorial Art Museum di Oberlin negli Stati Uniti. Una Madonna col Bambino in gloria e santi, il cui stile ricorda la maniera di Alessandro Bonvicino, venne dipinta per il primo altare di sinistra della chiesa di san Briccio a Lavagno tra il 1530 e il 1543.[16][3]

Entro il 1543 dovette realizzare anche il ritratto del Conte Provolo Giusti, l'unico esempio di questo genere conosciuto nella produzione del Giolfino, in cui il soggetto è rappresentato seduto di fronte ad una finestra aperta da cui si intravede piazza dei Signori dove si nota la presenza di un uomo condannato all'arco della tortura.[3]

Tra gli anni 1530 e 1540 l'anticlassicismo si era oramai inflazionato molto anche nel panorama veronese, non più rappresentando una "ribellione istintiva" verso i modelli tradizionali ma divenendo una scelta razionale da parte dei pittori. Ciò spinse il Giolfino a estremizzare ancora di più il suo modo di dipingere portandolo sovente, tuttavia, «all'esasperazione e alla caricatura di se stesso».[17] Questo si può notare, ad esempio, in Storie della Passione, realizzate per la chiesa di San Bernardino e ora al museo di Castelvecchio, in cui «il colore si fa opaco e infelice, le figure si ammassano, i volumi si slargano e si appiattiscono».[18]

La sua produzione continuò fino in età avanzata; una Madonna col Bambino tra i santi Giovannino, Girolamo, Francesco, Placida, Mauro e Simplicio, oggi al museo di Castelvecchio, è collocabile tra il 1550 e il 1553. Tuttavia, il pittore «si rivela incapace di un vero rinnovamento formale ripiegando su vecchi schemi compositivi appesantiti da un segno insolitamente fiacco e da colori oramai privi di ogni risonanza emotiva».[19]

Però negli stessi anni fu anche in grado di realizzare pregevoli affreschi in cui ritrova lo splendore dei decenni precedenti, come nelle Storie del vecchi Testamento per il fianco destro della navata centrale della chiesa di Santa Maria in Organo, caratterizzati da un'originalità cromatica e una fantasia pervasiva, e la decorazione con figure astrologiche, al 2023 quasi del tutto scomparse, per la casa Parma Lavazzola a Verona.[20][1]

Giolfino continuò a lavorare anche in tarda età. Negli ultimi anni fu anche cartografo, come egli stesso racconta, «havendogli il nostro Signore Dio concesso un pocco darte de dissegnar terre et paesi». Possediamo tre esempi di sue realizzazioni in questo ambito. Già nel 1545 disegnò per il governo della Repubblica di Venezia una mappa del territorio veronese mentre il 3 maggio del 1555, su commissione dei proprietari di una segheria impegnati in una causa civile contro la famiglia dei Sommacampagna per una faccenda di lo scarico di acque piovane, fece un rilievo della zona della Valverde di Verona. L'11 giugno dello stesso anno ai Rettori di Terraferma venne consegnato un secondo disegno, questa volta commissionato dai Sommacampagna.[19][21] I documenti raccontano che questo rilevo venne consegnato da Girolamo De Sanctis, in quanto Giolfino era deceduto (generum dicti magistri Nicolae iam praedefuncti). Si desume quindi che la morte lo colse tra la realizzazione di queste due carte.[3][22]

Nicola Giolfino è considerato uno dei pittori più singolari del panorama veronese, talvolta considerato perfino bizzarro e di difficile comprensione per i suoi contemporanei tanto da essere l'unico tra gli artisti concittadini della sua generazione a non essere citato ne Le vite di Giorgio Vasari se non brevemente in quanto tra i maestri di Paolo Farinati. In età più recente, il suo lavoro venne fortemente disapprovato da storici dell'arte esperti di pittura veronese come il Cavalcaselle, il Bereson e il Venturi che arrivò a definirlo un «pittoruccio».[23] Alla fine del XX secolo, tuttavia, la critica lo riscoprì come un pittore dal «temperamento inquieto ed estroso, sostanzialmente permeato di anticlassicismo e ancora spiritualmente legato, come il suo maestro, al mondo del gotico, fonde e rielabora gli elementi figurativi della locale cultura quattrocentesca con i suggerimenti più vitali della grafica tedesca contemporanea in un linguaggio originalissimo, senza riscontro nella coeva pittura veronese».[21]

La difficoltà nella datazione delle sue opere rende difficile la ricostruzione dell'evoluzione del suo stile, ma comunque è possibile tracciare le sue caratteristiche peculiari. Innanzitutto, è da notare di come Giolfino, differentemente dalla consuetudine rinascimentale, in cui si prestava particolare attenzione al volume e alla prospettiva, egli si interessò maggiormente al segno che definisce le figure privandole da qualsiasi vibrazione proveniente dall'ambiente circostanza.[21]

L'arte del Giolfino venne profondamente influenzato dallo stile del pittore Lorenzo Lotto, accomunati anche da una affinità caratteriale. A partire dagli anni 1530 i suoi lavori si arricchirono dagli esempi di Raffaello giunti a Verona attraverso le stampe di Marcantonio Raimondi. Negli ultimi anni, con la diffusione nell'Italia settentrionale del manierismo portò Giolfino a esasperare il suo anticlassicismo diventando però «la caricatura di se stesso»; ciò però non gli negò la possibilità di realizzare opere pregevoli anche negli ultimi anni di vita.[21]

Di seguito un elenco non esaustivo delle principali opere attribuite a Nicola Giolfino:[24]