Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma da sparo termobalistica, che tramite una canna (più o meno lunga) serve per scagliare e dirigere lontano un proiettile, sfruttando l'energia dei gas in espansione, prodotti dalla combustione della carica di lancio.

La sua azione può essere diretta o indiretta.

Storia

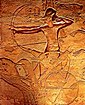

[modifica | modifica wikitesto]Età antica

[modifica | modifica wikitesto]La prima arma di questo tipo di cui si abbia conoscenza in Europa, nacque dopo l'anno 500 ed era denominata "candela romana", mentre altrove "fuoco greco". Si basava su un grosso vaso in cui veniva versata della polvere pirica. Successivamente, su questa veniva posato un proiettile composto di stracci imbevuti di oli combustibili. I soldati davano fuoco al proiettile e questo incendiava la carica sottostante che lo scagliava oltre le mura delle città, appiccando il fuoco sui tetti delle case. Il termine "fuoco greco" indicava anche una mistura (di cui non è conosciuta esattamente la composizione, ma presumibilmente a base di bitume), usata a scopo incendiario in campo navale, lanciata da sifoni imbarcati sulle galee; aveva la caratteristica di non spegnersi a contatto con l'acqua, presumibilmente per la presenza di calce viva. [senza fonte]

Medioevo

[modifica | modifica wikitesto]

L'utilizzo e l'importanza di tali armi è comunque legato alla scoperta della polvere da sparo, già conosciuta dai cinesi a partire dal IX secolo: già il secolo dopo era comune in Cina l'utilizzo di razzi a scopo militare, e a partire dal XIII secolo si ha menzione dei primi cannoni, e dell'uso bellico della polvere da sparo.

In Europa, solo dopo il 1200 si riuscì ad ottenere la formula ancor oggi usata per la fabbricazione della polvere nera: già nel 1331 le cronache menzionano la comparsa dei primi cannoni in Europa, a Cividale del Friuli, seguiti dalle prime armi portatili come ad esempio lo schioppo, nel 1364.

Alcune delle prime attestazioni dell'uso delle armi da fuoco in Occidente sono italiane, dato che armi di questo tipo sono documentate a Firenze nel 1326, a Gassino nel 1327, mentre a Mantova era conservato un piccolo cannone in bronzo datato 1322[1].

Età moderna

[modifica | modifica wikitesto]

Per le prime armi da fuoco europee del XIV secolo, l'accensione della carica di polvere avveniva attraverso un foro (chiamato "focone") situato alla base chiusa della canna, tramite un acciarino, poi con una miccia come nei primi tipi di schioppo; seguì l'introduzione di una miccia riutilizzabile la cui parte accesa, anziché infilarsi direttamente nel focone, si appoggiava su uno scodellino ricavato a fianco del focone stesso, che veniva chiamato "bacinetto" e sul quale era posta una piccola parte di polvere da sparo. Successivamente si utilizzò una pietra focaia che, provocando scintille, accendeva la polvere posta all'interno del bacinetto; solo in seguito si passò alla capsula a percussione che infiammava la polvere della carica propellente vera e propria quando venivano percosse dal cane che vi si abbatteva premendo il grilletto: le capsule erano poste su un cilindretto cavo collegato al focone, detto "luminello".

Tutti questi sistemi riguardavano armi ad avancarica, cioè che si caricavano dalla bocca della canna, inserendo prima la polvere di lancio, poi un disco di feltro o cartoncino detto "borra" e infine la pallottola; questa inizialmente era in pietra ma presto fu costruita in piombo, e veniva avvolta per i 3/4 da uno straccetto per evitare che i gas generati dall'esplosione della polvere fluissero davanti alla palla da lanciare, dato che esisteva un discreto spazio tra il diametro esterno della palla ed il diametro interno della canna, per via delle tolleranze di lavorazione, enormi a quel tempo. Si premeva poi il tutto con una bacchetta in dotazione, similmente a quanto si faceva per i cannoni.

Nel XV secolo venne creata la "cartuccia" consistente in un involucro di carta nitrata contenente la polvere da sparo, la borra e la pallottola. Bastava strappare con i denti la parte inferiore della cartuccia ed infilarla nella canna, ricaricando così l'arma con una sola operazione e con quantità di polvere più costanti.

Il fatto di dover caricare l'arma dalla bocca da fuoco rendeva le prime armi estremamente lente nel reiterare l'azione di fuoco in quanto i tempi di ricarica erano lunghi e dipendenti dall'addestramento di chi la eseguiva; erano inoltre frequenti i malfunzionamenti dovuti alla mancata accensione della polvere a causa dell'umidità. Al fine di superare il primo problema e quindi aumentare la frequenza di fuoco, vennero costruite armi a canna multipla, con due/tre canne (massimo quattro per alcune realizzazioni), ma visto che ogni canna in più rappresentava un peso aggiuntivo questa soluzione comprometteva la mobilità sul terreno. Per questo motivo, le armi ad avancarica multicanna più antiche furono soprattutto pistole: le canne più corte erano più leggere, oltre ad essere armi destinate ad un utilizzo a distanze brevi o brevissime, dove la possibilità di sparare più colpi verso bersagli multipli a distanze pericolosamente brevi, poteva rappresentare la differenza tra la vita e la morte. Armi a canne multiple rimasero comunque realizzazioni abbastanza rare, spesso confinate ad armi non portatili (come il "ribauldequin", una sorta di piccolo pezzo d'artiglieria multicanna) mentre in Giappone iniziano ad apparire nel XVII secolo i primi archibugi giapponesi.

Età contemporanea

[modifica | modifica wikitesto]

All'inizio del XIX secolo furono inventate le prime armi a ripetizione, come il "revolver", opera di Samuel Colt in base a un suo brevetto del 1835: si sfruttava un tamburo, ovvero una sorta di cilindro con più camere di scoppio, ognuna delle quali destinata ad accogliere una carica completa di proiettile, che veniva sparato quando la camera era allineata con l'asse della canna (che invece era singola): l'allineamento avveniva ogniqualvolta si arretrava il cane, mentre lo sparo avveniva quando si premeva il grilletto. Quest'ultimo liberava il cane stesso che, quindi, si abbatteva percuotendo via via le capsule al fulminato di mercurio poste sulla circonferenza posteriore del tamburo che, a loro volta, innescavano la carica di lancio contenuta nella corrispondente camera sottostante. In queste armi tuttavia ogni colpo era caricato singolarmente inserendo i vari componenti anteriormente in ogni camera del tamburo.

In seguito, con il passaggio alle armi a retrocarica, si ebbe un ulteriore sviluppo con l'adozione del sistema di accensione "a percussore lanciato" reso possibile dalla nascita della cartuccia, racchiusa all'interno di un involucro detto bossolo. Tra i primi esempi di tali armi si può ricordare il fucile Chassepot con percussore ad ago e cartucce di carta con innesco situato direttamente a contatto della parte posteriore della palla. Da segnalare anche nella seconda metà del XIX secolo i fucili ad azionamento a leva e la mitragliatrice Gatling, una delle prime armi a ripetizione ad avere un certo utilizzo in un conflitto, in tal caso nella guerra civile americana.

Ad oggi la carica, l'innesco e il proiettile sono contenuti in un bossolo metallico e l'insieme costituisce la cartuccia, mentre l'arma provvede (dopo essere stata caricata ed avendo alloggiata una munizione nella "camera di cartuccia" all'interno della canna) a percuotere l'innesco tramite un percussore (a sua volta azionato o meno da un "cane"), che vi si abbatte sopra come un martello. Il fatto che l'intera munizione sia diventato un unico oggetto, ha permesso anche lo sviluppo di sistemi di alimentazione, di scatto e di gestione della ripetizione del colpo che hanno portato a produrre armi da fuoco automatiche con cadenze di tiro di parecchie centinaia di colpi al minuto; le armi automatiche con maggiore cadenza di tiro attualmente in uso discendono dal cannone M61 Vulcan e sono munite di un affusto con più canne rotanti: ad esempio, l'arma principale dell'aereo anticarro A-10 Thunderbolt II è un cannoncino a 7 canne rotanti in grado di sparare 4000 colpi (esplosivi o perforanti in uranio impoverito) da 30 mm al minuto.

Componenti

[modifica | modifica wikitesto]Sono elementi caratterizzanti di tale tipo di arma:

- Bipiede

- Canna

- Cane

- Cassa

- Calcio

- Castello

- Caricatore

- Culatta

- Estrattore

- Grilletto

- Mirino

- Otturatore

- Percussore

- Selettore di fuoco

- Slitta

In alcune armi da fuoco ad avancarica era presente anche il luminello.

Canna

[modifica | modifica wikitesto]La canna è sostanzialmente un tubo metallico ed è l'ambiente in cui si esplica l'azione iniziale del munizionamento, quella che permette di far partire il proiettile e di direzionarlo verso un bersaglio ed a causa dell'energia emessa al suo interno, la canna è soggetta ad un fenomeno chiamato surriscaldamento di canna.

Cane

[modifica | modifica wikitesto]Il cane è un componente armato dal grilletto oppure a mano e nella sua successiva corsa in avanti colpisce, tramite il percussore, l'innesco della cartuccia facendo partire il colpo.

Cassa

[modifica | modifica wikitesto]La cassa, in un'arma da fuoco lunga, è una componente fatta di legno o materiali sintetici, che unisce le diverse componenti e permette la presa, il puntamento ed il tiro.

Calcio

[modifica | modifica wikitesto]Il calcio è la parte di essa che viene utilizzata come impugnatura, o imbracciata dal tiratore.

Castello

[modifica | modifica wikitesto]Il castello è quella componente che contiene le parti operative.

Caricatore

[modifica | modifica wikitesto]Il caricatore ha il compito di contenere le cartucce (formate da bossolo, che contiene propellente e innesco, e proiettile) in modo da semplificare la ricarica dell'arma.

Culatta

[modifica | modifica wikitesto]La culatta è la parte posteriore della bocca di fuoco. Nelle armi ad avancarica è la parte posteriore della canna, che contiene la carica di lancio ed è normalmente chiusa (è a chiusura della parte posteriore della canna). Nelle armi da fuoco leggere e portatili moderne, la culatta fa parte della canna dove è situata la camera di combustione, ma essendo aperta è necessario un otturatore di chiusura, per contenere la pressione dei gas sviluppati dalla carica di lancio.

Estrattore

[modifica | modifica wikitesto]L'estrattore è quella parte delle armi da fuoco retrocarica e a cartuccia metallica, destinata ad estrarre il bossolo dopo lo sparo, cioè a farla uscire dalla camera di scoppio, di concerto con l'espulsore.

Grilletto

[modifica | modifica wikitesto]Il grilletto è quella parte esterna del meccanismo di scatto di un'arma da fuoco che consente il rilascio del cane o del percussore, provocando così l'esplosione del colpo. Viene normalmente azionato con il dito indice della mano che impugna l'arma.

Otturatore

[modifica | modifica wikitesto]L'otturatore è quella parte di qualsiasi arma da fuoco a retrocarica, che serve per chiudere la culatta e resiste alla forza di espansione dei gas nello sparo.

Percussore

[modifica | modifica wikitesto]Il percussore è il meccanismo atto a provocare lo sparo della cartuccia, tramite l'urto con la capsula a percussione di innesco in essa presente.

Selettore di fuoco

[modifica | modifica wikitesto]Il selettore di fuoco è un dispositivo presente solitamente nelle armi da fuoco automatiche e serve per modificare la modalità di fuoco. Le tre varianti principali sono: semi-automatico, raffica ed automatico.

Slitta

[modifica | modifica wikitesto]La slitta è quella rotaia presente sul dorso o sul ventre della canna di un'arma da fuoco che serve ad agganciare un accessorio all'arma stessa, solitamente un organo di mira ottico.

Caratteristiche e funzionamento

[modifica | modifica wikitesto]Quando si aziona un'arma da fuoco, la polvere della carica viene incendiata, provocando una forza sufficiente a spingere il proiettile fuori della canna e ad una certa distanza: questa forza è generata dalla pressione conseguente allo scoppio della carica di lancio.

Tale pressione, tuttavia, agisce anche in direzione opposta, verso il retro della canna e quindi verso il tiratore: ciò non costituisce un problema con le armi monocolpo, in cui la canna è chiusa sul retro, ma nel caso di armi a ripetizione o con caricamento dalla culatta è importante che la spinta sia bloccata in modo adeguato e sicuro.

L'azionamento può essere ad:

- azione diretta, l'energia della carica è direttamente utilizzata per ottenere lo scopo per cui è stata sviluppata l'arma e quindi si parla di ordigni esplosivi o bombe: tale tipo di arma viene meglio descritta ed approfondita alle voci Arma, Bomba e Mina.

- azione indiretta, l'energia è utilizzata per proiettare un oggetto (che viene chiamato proiettile o proietto se il suo diametro è maggiore di 20 mm) a grande velocità verso un bersaglio prescelto: sarà il proiettile a causare i danni e si parla quindi di armi da lancio che per lanciare il proietto sfruttano l'energia derivata da una reazione chimica anziché l'energia meccanica o muscolare come nel caso di armi bianche da lancio quali gli archi, le balestre o le catapulte.

Classificazione

[modifica | modifica wikitesto]

L'arma da fuoco portatile moderna è essenzialmente composta da: canna, carcassa (chiamata anche "cassa" o "fusto" e contenente i meccanismi di chiusura come l'otturatore, i meccanismi di scatto come il grilletto, il cane o il disconnettore, gli eventuali meccanismi di alimentazione), calcio (o impugnatura) e sistema di mira. Le armi da fuoco si possono suddividere in varie categorie generali (ad esempio arma semi-automatica, arma automatica e armi da fuoco leggere).

Secondo le dimensioni

[modifica | modifica wikitesto]Le armi da fuoco dal punto di vista delle dimensioni si possono distinguere in:

- armi d'artiglieria, se per l'utilizzo ed il trasporto dell'arma sono necessari diversi uomini e l'impiego dell'arma è rivolto non verso un singolo avversario, bensì verso una moltitudine o verso grandi opere costruite dall'uomo o semplicemente verso una o più aree di dimensioni rilevanti, tali armi da lancio sono definite "d'artiglieria".

- armi da fuoco leggere: tutte quelle armi da fuoco in grado di essere utilizzate da una sola persona e trasportabili da una o più persone, grazie alle dimensioni ed i pesi contenuti. Possono essere montate anche su veicoli leggeri.

- armi portatili, sono invece quelle che possono essere utilizzate e portate individualmente e rappresentano nell'immaginario collettivo ciò che viene richiamato alla mente quando si parla (genericamente) di armi da fuoco: per definizione devono avere un calibro inferiore ai 20 mm, un peso inferiore ai 20 kg e sparare proiettili inerti (cioè non esplosivi), anche se il progresso tecnologico ha portato a sviluppare proiettili esplosivi di calibro inferiore. La più piccola arma da fuoco mai prodotta è la "Swiss mini gun", prodotta in Svizzera dalla omonima società, ed utilizza un calibro di 2,34 mm.[2]

Secondo la lunghezza

[modifica | modifica wikitesto]- Armi lunghe: sono quelle armi leggere dedicate ai tiri su lunghe distanze, hanno la canna lunga e vengono imbracciate utilizzando entrambe le mani e quasi sempre sfruttando l'appoggio alla spalla per reggerle durante il puntamento e lo sparo. Ne sono tipici rappresentanti i fucili, le carabine, i moschetti ed alcuni mitra, così come le mitragliatrici, anche se queste ultime utilizzano spesso un appoggio di sostegno a bipiede o a treppiede per mantenere la stabilità dell'arma durante gli spari a raffica. Le armi lunghe vengono impiegate nell'esercizio della caccia, quale armamento individuale in guerra e per uso ludico-sportivo in attività di tiro a segno.

- Armi corte: a differenza delle armi lunghe, sono destinate soprattutto ad un uso personale nei confronti di bersagli a corta distanza o in modo occulto, presentano una canna piuttosto corta e generalmente vengono impugnate con una mano sola. Rientrano in questa categoria le pistole, i revolver ed anche alcune pistole-mitragliatrici, nonostante queste ultime, per essere controllate durante il tiro a raffica, vengano impugnate con entrambe le mani. Generalmente vengono utilizzate in ambito civile come armamento individuale delle forze dell'ordine (ad esempio la Polizia), come strumento di difesa da parte dei cittadini autorizzati e come attrezzo sportivo in discipline di tiro a segno.

Per stabilire se un'arma possa essere considerata lunga o corta si adottano criteri, generalmente definiti dalla legislazione statale o dal diritto internazionale. Ad esempio secondo il diritto dell'Unione Europea l'art. 78 dell'accordo di Schengen del 1985 si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi i 60 cm. Viceversa si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco. Questa doppia valutazione si è resa necessaria in quanto armi particolari in calibro ridotto venivano considerate, con il solo sistema militare, armi corte anche se da imbracciare. La più recente direttiva dell'Unione Europea Cee 91/477 del 18 giugno 1991 all’allegato I, punto IV, lettera A, definisce arma corta “qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm”.

Secondo il tipo di canna

[modifica | modifica wikitesto]- A canna liscia: sono tipici i fucili da caccia che sparano munizioni spezzate, così come erano a canna liscia la quasi totalità dei fucili ad avancarica fino a circa il 1870. Normalmente i proiettili sparati da una canna liscia sono di forma sferica e privi di stabilizzazione (con conseguente portata ridotta), ma esistono eccezioni: proiettili quasi cilindrici con rigatura preincisa direttamente sul proiettile (ad esempio la palla asciutta Brenneke da 36 gr. utilizzata per la caccia al cinghiale) e proiettili a forma di freccetta chiamati fléchette (sperimentati dagli americani durante la guerra del Vietnam per uso antiuomo utilizzando fucili da caccia a canna liscia). Esempi di armi a canna liscia sono anche alcuni cannoni da carro armato destinati all'ingaggio di bersagli nel suo primo arco di tiro.

- A canna rigata: sono quelle armi che sparano un proietto (pallottola o granata) cilindrico-ogivale che viene stabilizzato per ottenere maggiore precisione anche a lunghe distanze. Per fare questo, la canna ha una rigatura elicoidale interna che imprime al proiettile che avanza nell'aria un moto rotatorio che lo stabilizza (effetto giroscopico) permettendogli di procedere sempre con la punta in avanti.

Secondo il tipo di impiego

[modifica | modifica wikitesto]- Armi da caccia: sono quelle utilizzate per l'uccisione di prede animali. Generalmente, nel caso di caccia a volatili, si utilizzano armi lunghe a canna liscia, mentre per la caccia ad animali terrestri di grossa taglia si utilizzano carabine a canna rigata, ad esempio i cosiddetti Express. Esistono eccezioni, come nel caso della caccia al cinghiale, per la quale si usano spesso armi a canna liscia che vengono caricate con munizioni a "palla asciutta" o "slug" (ovvero una palla unica stabilizzata mediante rigature impresse sul proiettile stesso, come nel caso delle palle Brenneke o Gualandi).

- Armi da per tiro a segno: sono un tipo di armi sportive utilizzate in competizioni nelle quali si colpisce un bersaglio al fine di ottenere il massimo punteggio che viene ottenuto colpendo con la massima precisione il bersaglio stesso. Esistono varie discipline (alcune sono anche olimpiche) che si differenziano per il tipo di armi consentite, per le modalità di tiro e per la modalità di determinazione del punteggio: alcune di queste discipline non riguardano armi da fuoco (come il caso di pistola o carabina ad aria compressa oppure il caso del tiro con l'arco).

- Armi da guerra: sono quelle dotate di funzionamento automatico (raffica), o con particolare capacità di offesa per calibro o tipo di proiettili utilizzabili o destinate all'armamento delle moderne forze armate o di polizia, in Italia sono vietate ai civili. In Italia sono considerate "materiale d'armamento" quelle in dotazione alle Forze Armate o ai Corpi Armati dello Stato: un esempio è la pistola Beretta mod. 92 cal. 9 mm. Parabellum detto anche "luger" o "lungo", della quale fino al gennaio 2022 era vietata la detenzione e la vendita in Italia.

Secondo la ripetizione dello sparo

[modifica | modifica wikitesto]Secondo l'azione, tali armi possono essere classificate in:

- Armi a colpo singolo: che sparano un solo colpo per poi dover essere ricaricate manualmente colpo per colpo inserendo nell'arma una nuova cartuccia dopo ogni sparo (ne erano un esempio i fucili a retrocarica Sharp ed i Remington rolling-block, così come tutti i fucili ad avancarica). Rientrano in questa categoria anche i fucili a due canne giustapposte (doppiette) o sovrapposte (sovrapposti) per uso caccia o per tiro al piattello, in quanto la possibilità di sparare più colpi (in questo caso due) è dovuta alla presenza di più canne da ricaricare manualmente e non a sistemi di ripetizione (per alcuni oplologi, queste armi rientrerebbero nella categoria di "armi a ripetizione multicanna" assieme alle pistole "pepperbox" di metà Ottocento, oltre che alle mitragliatrici tipo "Gatling" e tipo "Gardner" e derivate).

- Armi a ripetizione manuale: sparano anch'esse un colpo alla volta, però, essendo dotate di un caricatore con più colpi e di un dispositivo meccanico che permette di camerare una nuova cartuccia ad ogni azione manuale di riarmo, i colpi vengono sparati in successione più velocemente in quanto già disponibili nell'arma. Ne sono un esempio i revolver e i fucili con otturatore girevole-scorrevole (chiamati ad azione "bolt-action", come lo erano i fucili Mauser 98 o gli italiani Modello 91) o con azione di ripetizione a leva (come i fucili Winchester 1866 e successivi) od a pompa. Da menzionare che i revolver, secondo alcuni oplologi, rientrerebbero nella categoria "armi a ripetizione multicamera".

- Armi semi-automatiche: possono sparare un colpo solo a ogni pressione del grilletto come nel caso delle armi a ripetizione manuale, però a differenza di queste, camerano automaticamente una nuova cartuccia prelevandola dal proprio caricatore senza l'intervento del tiratore, per essere nuovamente pronte al fuoco con la successiva pressione sul grilletto. Ne sono un esempio le pistole semi-auto come le Luger o le Walther P38 e i fucili a canna liscia detti (impropriamente) "automatici", oltre ai fucili come il M1 Garand statunitense della seconda guerra mondiale.

- Armi automatiche: mitragliatori che possono sparare più colpi in rapida successione con una singola pressione del grilletto, finché questo non viene rilasciato o finché non si esauriscono i colpi nel caricatore. Questa modalità di fuoco viene definita "a raffica". Tipici rappresentanti di questa categoria sono le pistole-mitragliatrici come la MP 40 tedesca o il Beretta MAB 38 italiano, le mitragliatrici stesse e in generale tutte le armi che sparano a raffica (compresi i fucili d'assalto moderni che possono avere anche dispositivi per selezionare modalità di fuoco con raffica controllata a pochi colpi).

Meccanismi di caricamento

[modifica | modifica wikitesto]Perché un'arma da fuoco possa sparare, deve essere prima caricata; cioè vi deve essere inserita la carica esplosiva e il proiettile. Il modo più semplice per farlo, e il primo ad essere usato nelle armi antiche fino al XIX secolo, è stata l'avancarica, cioè l'azione di inserire entrambe dalla bocca della canna; con il progredire della tecnologia venne sviluppato il sistema a retrocarica in cui nell'arma, dalla parte posteriore della canna veniva inserita una cartuccia preconfezionata che conteneva sia la carica esplosiva che il proiettile.

Avancarica

[modifica | modifica wikitesto]

In queste armi la canna e la camera di scoppio erano (e lo sono ancora per le repliche moderne di armi antiche) costituite da un solo pezzo: un tubo di metallo chiuso all'estremità, a parte un piccolo foro laterale per l'innesco della carica esplosiva posto vicino all'estremità chiusa (parte posteriore della canna o culatta). I vari componenti del caricamento (polvere da sparo, borra di pezza e la palla vera e propria) venivano inseriti infilandoli manualmente nella canna dalla parte anteriore aperta (la bocca), che era anche la parte da cui sarebbe uscito il proiettile quando si avesse aperto il fuoco (da qui il nome di "avancarica").

In genere la carica era costituita da polvere nera, che andava versata a mano nella quantità giusta; poi veniva premuto nella canna un pezzo di stoffa per compattare la polvere e separarla dal proiettile; infine veniva inserito il proiettile e premuto ben bene. Fatto questo, si metteva un po' di polvere nell'incavo del bacinetto dell'arma in modo da creare una miccia di polvere, per innescare la carica, e il meccanismo di sparo consisteva in un semplice grilletto che faceva scattare un cane munito di pietra focaia, che battendo sulla "martellina" metallica (comunemente chiamata "chiusino") posta sul bacinetto accanto al foro d'innesco provocava la scintilla che dava fuoco alla polvere.

La potenza dell'esplosione variava molto da colpo a colpo, a seconda di quanta polvere era stata versata, di quanto era stata pressata e di quanto era pesante il proiettile; inoltre era possibile che nonostante la scintilla l'innesco facesse cilecca, cioè non esplodesse: in questo caso bisognava scaricare l'arma, con molta cautela perché il colpo poteva partire "a scoppio ritardato", cioè dopo alcuni minuti. Nonostante la semplicità erano quindi armi pericolose che richiedevano una buona dose di esperienza per poter essere maneggiate con sicurezza.

Nella prima metà del XIX secolo venne introdotta la capsula a percussione (contenente fulminato di mercurio) che, posta su un "luminello" situato al posto del foro della polvere di innesco, detonava quando veniva colpita dal cane incendiando la carica di lancio e facendo partire il colpo. Tuttavia dopo pochi anni l'invenzione della retrocarica soppiantò completamente anche queste nuove armi. Questa innovazione dimostrò la sua efficacia sui campi di battaglia di Sadowa (3 luglio 1866) dove i prussiani utilizzarono i loro fucili Dreyse a retrocarica contro gli austriaci e di Mentana (1867) dove i francesi utilizzarono i loro Chassepot. Al giorno d'oggi si costruiscono solo poche armi ad avancarica, per la maggior parte ricostruzioni di armi storiche, sia nella versione "a pietra focaia" che in quella a "luminello". Nel 2005 le armi ad avancarica monocolpo sono state liberalizzate sia nella vendita che nella detenzione (solo le repliche moderne).

Retrocarica

[modifica | modifica wikitesto]Nelle armi a retrocarica la canna è aperta in entrambe le direzioni ed il munizionamento viene inserito dall'estremità posteriore con la palla rivolta anteriormente. Al momento dello sparo, la palla percorrerà tutta la lunghezza dell'anima della canna per uscire anteriormente. Da qui il nome di retrocarica.

Il munizionamento (cartuccia) comprende in un solo pezzo sia la carica esplosiva che il proiettile, tenuti insieme da un bossolo di ottone, cartone o plastica (le ultime due sono oggi usate quasi esclusivamente nelle armi a canna liscia o nel munizionamento a bassa potenza da addestramento). La cartuccia viene inserita nella camera di cartuccia (sorta di alloggiamento creato nella parte posteriore dell'anima della canna che ricalca esattamente forma e dimensione della parte anteriore del bossolo fino al fondello della particolare e specifica cartuccia prevista per quella determinata arma), bloccata tra la forzatura (un restringimento dell'anima costituito dall'inizio dei solchi di rigatura in corrispondenza della fine della camera di cartuccia) e la culatta (o l'otturatore). Nelle armi automatiche e semiautomatiche l'otturatore è tenuto premuto contro la canna tramite l'azione di una molla fino all'azione di sparo, consentendo al bossolo di uscire solo dopo che la palla sia uscita dalla canna. All'arretrare dell'otturatore il bossolo sparato viene espulso mediante l'espulsore, piccola parte generalmente solidale con il fusto dell'arma che, urtando contro il fondello del bossolo e usando l'estrattore come fulcro, espelle il bossolo dall'arma. Riavanzando verso la chiusura, l'otturatore può camerare una nuova cartuccia dal serbatoio.

Questa innovazione (uso della cartuccia metallica e caricamento posteriore della stessa) rivoluzionò letteralmente il mondo delle armi da fuoco: permise una molto maggiore affidabilità e precisione delle armi (essendo la polvere predosata esattamente) e soprattutto permetteva una cadenza di tiro molto superiore: un moschettiere esperto con un fucile ad avancarica riusciva a sparare al massimo un colpo ogni dieci-venti secondi, contro i due-cinque secondi a colpo di una recluta con una nuova arma a retrocarica. Per ultimo, il fatto di avere delle parti mobili nella parte retrostante la camera di scoppio, permise successivamente di usare una parte dell'energia dell'esplosione per azionare meccanismi di ricarica e fuoco automatici. Oggi quasi tutte le armi da fuoco in commercio (e tutte quelle usate professionalmente) sono a retrocarica.

Sistemi di chiusura

[modifica | modifica wikitesto]L'adozione della retrocarica ha portato tutta una serie di miglioramenti e lati positivi, tuttavia ha comportato la necessità di operare con una culatta mobile e separabile dalla canna (chiamata otturatore), per poter aprire e chiudere la camera di cartuccia ed operare la carica e la scarica dell'arma.

Per espletare l'azione di chiusura, sono stati sviluppati diversi meccanismi, chiamati appunto sistemi di chiusura, fondamentalmente divisi in chiusura labile e chiusura stabile. La chiusura labile è quella più semplice, in cui l'otturatore rimane a contatto del fondello di cartuccia e della parte terminale posteriore della canna, spinto solamente dalla molla di recupero. La chiusura stabile invece prevede un "incastro" meccanico, per mantenere l'otturatore a contatto del fondello e della parte terminale posteriore della canna.

- Tipi ed esempi di chiusura labile. In questo tipo di chiusura, l'otturatore è mobile (quindi non è vincolato ed è libero di arretrare) ed è tenuto in chiusura solamente dall'azione di una molla di recupero che lo tiene spinto contro la parete posteriore della canna. Una cartuccia camerata che viene sparata comincerebbe immediatamente a spingere indietro l'otturatore sotto la spinta generata dai gas della detonazione della carica di lancio, vincendo la resistenza dovuta alla massa dell'otturatore (inerzia) e la resistenza della molla di recupero. Per tale motivo, questo tipo di chiusura è adatto solamente per armi che sparano pallottole di cartucce poco potenti o per armi che hanno otturatori piuttosto pesanti: la chiusura labile viene infatti utilizzata in pistole tascabili di bassa potenza (tipicamente nei calibri.22, .25, 7,65 mm e 9 mm corto), nei "mitra" e nelle carabine semiautomatiche che sparano cartucce da pistola (tipicamente in cal. .22). Le vere differenze riscontrabili tra armi diverse che utilizzano la chiusura labile, consiste nell'iniziare l'azione di fuoco ad otturatore chiuso o iniziarla ad otturatore aperto. In quest'ultimo caso, la chiusura labile può essere chiamata anche a massa battente e spesso iniziano l'azione ad otturatore aperto le armi a chiusura labile che necessitano di maggiore ventilazione all'interno della canna per evitare aumenti precoci di temperatura interna che porterebbero all'autoinnesco delle munizioni via via camerate, rendendo vana l'azione di controllo esercitata dal sistema di scatto (dal grilletto in particolare): è il caso delle pistole mitragliatrici quali la Beretta M12, l'UZI israeliano o lo Sterling-Patchett L2A3 inglese. Per lo stesso motivo, la possibilità di iniziare l'azione di sparo ad otturatore aperto viene a volte utilizzata anche in armi con sistemi di chiusura più elaborati (come nel caso di chiusura con apertura ritardata) quando è previsto che debbano sostenere lunghe azioni di fuoco a raffica di supporto a lunga distanza, anche utilizzando cartucce molto potenti (questo il motivo della chiusura più elaborata) come è il caso di varie mitragliatrici (inoltre queste armi prevedono spesso anche sistemi di sostituzione rapida campale della canna surriscaldata).

La chiusura stabile è detta chiusura meccanica di tipo geometrico o chiusura geometrica. Ovvero, un solido cavo, come è la canna, ha un ricettacolo chiamato camera di cartuccia, che accoglie un altro solido come il bossolo, il quale presenta una faccia piana chiamata fondello rivolta verso l'esterno. Il solido-bossolo è tenuto in sede da un altro solido costituito dall'otturatore che copre completamente il fondello e preme su di esso.

- Tipi ed esempi di chiusura stabile.

- Chiusura a cerniera e tenoni (o chiusura basculante) come nel caso di doppiette e sovrapposti a canna liscia da caccia o come nel caso della carabina Smith 1862 o dei fucili tipo "drilling" nonché delle pistole "Derringer" (in quest'ultimo caso la cerniera è posta superiormente). Un sistema di "apertura basculante" è anche quello presente nei moderni revolver, nei quali il tamburo bascula lateralmente permettendo la sua ricarica. Vi sono anche revolver in cui bascula anteriormente il gruppo costituito da canna e tamburo (come nei revolver Smith & Wesson Schofield di fine Ottocento e nei revolver inglesi Webley).

- Chiusura a blocco oscillante (tipo Peabody Patent 1862 Military Rifle, con comando a leva incernierata inferiormente, come il tipo Spencer 1860 americano o il Martini Henry 1871 inglese)

- Chiusura a blocco verticale (a scorrimento verticale con comando a leva incernierata inferiormente tipo Sharp M1859-M1863)

- Chiusura a blocco orizzontale (a scorrimento orizzontale comandato da leva incernierata inferiormente al fusto e antero-superiormente all'otturatore come nel caso della serie di fucili lever action tipo Winchester a partire dal Model 1873 al Model 1884 - 92 - 94 e dei fucili tipo Marlin, oppure comandato dal movimento dell'astina guardamano anteriore come nei fucili a pompa)

- Chiusura a blocco imperniato (o incernierato) lateralmente (tipo carabina Joslyn M1862)

- Chiusura a blocco imperniato (o incernierato) superiormente (tipo fucile/carabina Springfield Trapdoor M1866 e M1873-M1884)

- Chiusura a otturatore scorrevole (tipo Steyr-Mannlicher M1895)

- Chiusura a otturatore girevole-scorrevole (tipo fucile Mauser K98 o Carcano Mod. 91)

- Chiusura con ritardo di apertura (questa chiusura rimane stabile finché la pressione all'interno della canna è diminuita a valori di sicurezza per la fuoriuscita del proiettile: a questo punto, tramite accorgimenti diversi, si svincola la canna dall'otturatore lasciando quest'ultimo libero di arretrare ulteriormente, diventando così una chiusura labile. Se durante il periodo di stabilità della chiusura, canna ed otturatore solidalmente arretrano entrambi, si dice che il ritardo di apertura è "a corto rinculo". Come nel caso delle armi a "chiusura labile", anche per le armi "a ritardo di apertura" esiste sempre la molla che provvede al ritorno del carrello-otturatore in posizione di chiusura al termine dell'azione di sparo. A seconda del grado di stabilità di tali chiusure, alcune armi, soprattutto con ritardo di apertura a rulli, vengono denominate da alcuni oplologi a chiusura metastabile, anche se a volte il confine tra chiusura stabile e chiusura metastabile è così sottile da essere fonte di discussioni tra gli stessi esperti.

- Ritardo di apertura a corto rinculo tipo Browning (con biella come per la pistola semiautomatica tipo Colt M1911, Tokarev TT 33 e derivate, o con piano inclinato come per pistola semiauto tipo Browning HP35, Sig P210, CZ 75 e derivate)

- Ritardo di apertura a corto rinculo tipo Mauser (con blocchetto oscillante come per la pistola semiautomatica Mauser C96 e pistola automatica Mauser C96-M712 Schnellfeuer)

- Ritardo di apertura a corto rinculo tipo Walther (con blocco oscillante e pistoncino come per pistola semiauto tipo Walther P38 o Beretta mod.951 e mod.92 e derivate)

- Ritardo di apertura a corto rinculo con canna roto-traslante (come per pistola semiauto Beretta 8000 Cougar e Beretta PX4 o la Roth-Steyr mod.1907)

- Ritardo di apertura a corto rinculo con otturatore a ginocchio (come per pistola semiauto Borchardt C-93 e per Luger P08)

- Ritardo di apertura a rulli (come per pistola mitragliatrice Heckler & Koch MP5, fucili d'assalto CETME ed HK G3 e derivati ed in parte per mitragliatrice MG 42/59)

- Ritardo di apertura a sottrazione di gas (come per fucile tipo Garand M1, fucile d'assalto M16 o Kalashnikov AK47 e AK74 e derivati)

Sistemi di alimentazione

[modifica | modifica wikitesto]L'utilizzo della cartuccia metallica e dei sistemi di chiusura nelle armi a retrocarica, ha posto le basi per una successiva evoluzione: l'uso dei sistemi di alimentazione, che ha comportato la possibilità di avere più cartucce già pronte per il cameramento in canna e direttamente già presenti all'interno dell'arma, con conseguente abbassamento dei tempi di ricarica.

In effetti, l'uso di un sistema di alimentazione è la differenza base tra un'arma a colpo singolo ed una a ripetizione (anche manuale).

Un sistema di alimentazione è costituito dall'unione tra un qualche tipo di "serbatoio" contenente le cartucce con il giusto sistema di chiusura/apertura (eventualmente modificato rispetto a quelli utilizzati per armi a colpo singolo, in modo da prelevare una cartuccia dal serbatoio ed incamerarla ad ogni azione manuale od automatica esercitata sull'otturatore).

Il serbatoio può assumere diverse forme e modi di funzionamento: in particolare può essere fisso e fare parte integrante dell'arma oppure può essere "staccabile" dando la possibilità di averne a disposizione diversi già riempiti di munizioni e conseguentemente di sostituire un serbatoio "vuoto" con uno "pieno".

- serbatoio a tamburo,

detto anche "a rotazione", in quanto le cartucce vengono presentate per il caricamento (o direttamente per l'azione di sparo) tramite un movimento circolare dell'intero serbatoio o di parte di esso (comprese le munizioni). Un esempio di serbatoio parte integrante dell'arma che presenta le cartucce direttamente per l'azione di sparo, è il tamburo del revolver le cui camere sono insieme il magazzino e la camera di scoppio della munizione. Altro esempio di serbatoio integrato nell'arma è il serbatoio rotante del fucile Mannlicher Schoenauer M1903: in questo caso le cartucce sono solamente presentate per l'azione di caricamento. Esempi di serbatoi esterni e "staccabili" (che presentano anch'esse le cartucce solo per l'azione di ricarica) sono invece quello del mitra Thompson 1928 calibro .45 ACP americano da 50 o 100 colpi, quello del mitra PPŠ-41 calibro 7,62 mm. Tokarev russo da 71 colpi, oltre che il serbatoio a tamburo della mitragliatrice leggera Lewis del 1911-1914 con 47 o 97 colpi. Una variante del serbatoio "a rotazione" è il serbatoio "a chiocciola" come quello utilizzato da alcune Luger P08 "artiglieria" e dal mitra Bergmann MP 18 disegnato da Hugo Schmeisser. Questo tipo di serbatoio ha anche molte affinità con il "caricatore a magazzino", per cui si tende a chiamarlo in modo indistinto anche magazzino-caricatore. - serbatoio tubolare quando è costituito da un tubo nel quale le cartucce sono alloggiate una di seguito all'altra (dove quindi la parte frontale di una munizione è a contatto con la parte posteriore della cartuccia successiva). In genere è una molla a generare la spinta sulle cartucce affinché queste vengano ad essere "presentate" per l'incameramento. Tipici serbatoi tubolari sono quelli presenti sotto la canna dei fucili semiautomatici da caccia ad anima liscia o sotto la canna delle carabine a canna rigata con azionamento a leva (tipo Winchester). Altra tipica locazione di questo tipo di serbatoio è nel calcio di armi lunghe, come fu nel caso del fucile e della carabina Spencer Model 1860, i quali per la presenza di un serbatoio tubolare a sette colpi nel calcio furono tra le prime armi a ripetizione, assieme al fucile Henry 1862 a leva (progenitore del Winchester) ed anch'esso con serbatoio tubolare (in questo caso presente sotto la canna): attualmente il serbatoio tubolare inserito nel calcio si trova anche in diverse carabine semiautomatiche calibro .22 Long Rifle.

- serbatoio-magazzino: è parte integrante dell'arma e ricavato nella stessa. Raramente "staccabile" ed a volte non è nemmeno accessibile dall'esterno (se non durante le operazioni di smontaggio dell'arma). È tipico di diverse carabine (anche moderne) o di fucili dotati di otturatore girevole-scorrevole. Normalmente si carica inserendo le cartucce una ad una o aiutandosi con un "caricatore a piastrina".

- caricatore a piastrina: trattasi sostanzialmente di una guida metallica che trattiene insieme le cartucce nel numero previsto per una determinata arma. Non viene inserito nell'arma, ma funge da aiuto per poter spingere le cartucce nel serbatoio riempiendolo. L'utilità sta nell'avere insieme il numero di cartucce esatto per la ricarica e nella velocizzazione del caricamento del magazzino che viene eseguito con un'unica operazione per l'insieme di cartucce inserite, anziché l'inserimento di ogni singola munizione per volta. Attualmente, si usa anche per caricare velocemente i caricatori-magazzino staccabili di cui sono dotate le armi più moderne, oltre ad essere stato il sistema di caricamento di riferimento per i fucili bolt-action e il sistema principe per caricare la pistola Mauser C96. Un tipo particolare di caricatore che può essere inserito in questa categoria è l'attrezzo (in Italia chiamato gergalmente "carichino"; in inglese: speedloader) che serve a caricare velocemente i revolver a tamburo: in questo caso, il caricatore è dotato di forma circolare e di tante cartucce quante ne sono previste nel tamburo da caricare (generalmente cinque o sei): quando si vuole ricaricare il tamburo, lo si fa basculare, lo si scarica togliendo i bossoli delle munizioni sparate, si avvicina il "carichino" affinché presenti le cartucce nuove allineate con le relative camere, quindi si rilasciano tutte le cartucce che prenderanno sede nelle rispettive camere con un unico movimento. Richiudendo il revolver, questo risulta ricaricato e pronto allo sparo.

- caricatore a pacchetto: derivazione dei caricatori a piastrina, sono più complessi nella foggia e più avvolgenti nei confronti delle cartucce che contengono, in quanto è previsto che vengano inseriti direttamente all'interno dell'arma da ricaricare per essere espulsi una volta esploso l'ultimo colpo presente. Tipico rappresentante di questa classe di caricatori è il pacchetto da 8 colpi del fucile semiautomatico M1 Garand, che viene inserito verticalmente dall'alto nel suo alloggiamento avendo aperto preventivamente l'otturatore.

- magazzino-caricatore: è un magazzino scatolato che non fa parte integrante dell'arma a cui può essere agganciato esternamente (es: fucili d'assalto moderni o fucili mitragliatori come il Bren inglese od il BAR americano della seconda guerra mondiale) o inserito internamente (come nel caso della maggioranza delle pistole semiautomatiche in cui viene inserito dalla parte inferiore del calcio)

- caricatore a nastro: è il sistema più utilizzato per alimentare le mitragliatrici. Le cartucce sono inserite una di fianco all'altra in nastro di tela o tra maglie metalliche: uno dei "capi" della striscia risultante, viene inserito nell'arma e viene trascinato dai meccanismi di trascinamento e alimentazione presenti, mano a mano che vengono sparati i colpi: questo permette azioni di fuoco prolungato, visto che la lunghezza di tale nastro (e conseguentemente il numero di colpi contenuti e disponibili) può essere aumentata a volontà aggiungendo un nuovo nastro al termine del precedente.

Meccanismo di sparo

[modifica | modifica wikitesto]Il meccanismo di sparo è il complesso meccanico costituito dalle varie parti componenti la catena cinematica di scatto, tramite la quale si comanda l'inizio dell'azione di sparo: leva di sparo (grilletto), leve, molle, percussore ed eventuale cane. Spesso questo meccanismo interagisce con il sistema di chiusura/apertura anche per il suo stesso funzionamento.

Il grilletto è il dispositivo primario con il quale si comanda l'azione di sparo. Premendolo si attivano le funzioni dei dispositivi direttamente collegati (leve di rinvio) che a loro volta agiscono sull'elemento terminale che scatena effettivamente l'azione di sparo: il percussore.

Il percussore può essere di diversi tipi:

- Percussore fisso : quando è parte integrante dell'otturatore ed è il movimento di quest'ultimo che determina l'azione di percussione. È tipicamente il percussore presente sulle armi a chiusura labile che iniziano l'azione di sparo ad otturatore aperto (dette anche armi a massa battente). Se la massa dell'otturatore è consistente, può essere presente una piccola molla di ammortizzazione tra il percussore (che in questo caso è un pezzo a sé) e l'otturatore per evitare lo sfondamento della capsula d'innesco presente sul bossolo.

- Percussore lanciato : quando è il suo movimento a determinare la percussione dell'innesco: in questi casi, il percussore è trattenuto all'interno dell'otturatore in quanto, pur sottoposto all'azione della sua molla, è intercettato dal sistema di scatto a riposo. Appena si preme il grilletto, le leve di rinvio del sistema di scatto liberano il percussore, il quale verrà spinto in avanti dalla molla e quindi percuoterà l'innesco. Un esempio esemplificativo di percussore lanciato è quello utilizzato nei fucili "bolt action" ad otturatore girevole-scorrevole.

- Percussore comandato (o "guidato"): quando per effettuare la percussione deve essere a sua volta percosso da un altro elemento, che normalmente è il cane. Tipico è il caso della stragrande maggioranza delle pistole semiautomatiche. Il cane, a sua volta, può essere:

- esterno : quando sporge dall'arma permettendone l'armamento manuale agendovi direttamente. In questo caso sono visibili (anche lateralmente) i movimenti del cane sia nelle sue fasi di armamento che di abbattimento. Esempio: pistola semiauto Colt M1911, Beretta Mod. 70 o revolver come lo Smith & Wesson Mod. 19 o il Colt Python.

- interno : quando è completamente coperto dalla cassa dell'arma (come nel caso del fucile semiauto Garand M1) o dal carrello (come nella pistola Browning 1903). Esistono armi a cane interno che mantengono sporgente una piccola porzione della "cresta" per permetterne comunque l'armamento manuale (classico esempio il revolver Smith & Wesson Bodyguard).

Occorre notare che vi sono armi (soprattutto a livello storico) che usavano direttamente il cane per percuotere la capsula d'innesco: ne sono un esempio le armi ad avancarica "a luminello" ed i revolver Colt Navy 1851 ed Army 1860. Anche queste armi, morfologicamente, utilizzano un percussore fisso. In questi casi, però, veniva chiamata "percussore" la parte cuneiforme del cane destinata a battere la capsula stessa, la cui esplosione incendiava la carica di lancio presente nella "camera di scoppio" (parte posteriore della canna o delle singole camere del tamburo).

La modalità con la quale si comanda l'azione di sparo (chiamata anche modalità di scatto) può essere:

- ad azione singola (o Single Action SA) : premendo il grilletto si libera solamente e direttamente il percussore (o il cane). Prima dell'azione di sparo, quindi, il percussore deve essere preventivamente "armato" tramite un'altra azione (manuale o automatica). I revolver ad avancarica Colt Army 1860 ed i revolver a retrocarica Colt 1873 sparavano solo in questa modalità: ad ogni colpo occorreva prima "armare" il cane. Anche la quasi totalità delle pistole semiautomatiche sparano in questo modo: in questo caso il cane può anche essere armato manualmente per sparare il primo colpo (se precedentemente si era provveduto ad abbatterlo dopo la fase di incameramento) e comunque lo è (così come lo è il percussore lanciato nel caso di semiautomatiche prive di cane) dall'arretramento del carrello-otturatore (sia per i colpi successivi al primo, sia durante l'operazione di incameramento della prima cartuccia).

- a doppia azione (o Double Action DA): premendo il grilletto, il cane (o il percussore) si arma e poi si libera: la "corsa" del grilletto è più lunga e richiede maggiore sforzo ma garantisce maggiormente contro spari accidentali dovuti a contrazioni involontarie del dito sul grilletto per cause emotive e di stress. La maggior parte dei revolver moderni adotta la doppia azione per le azioni di ripetizione veloce dei colpi. Esistono modelli di moderne pistole semiauto che sparano solamente in doppia azione.

- ad azione mista SA/DA : le armi moderne (soprattutto quelle corte come pistole semiauto e revolver) adottano sia la modalità in azione singola che doppia: nelle pistole semiautomatiche, questo permette di tenere l'arma carica con il colpo in canna ed il cane disarmato e di sparare il primo colpo in doppia azione (i successivi saranno sparati in azione singola) con maggiori vantaggi nella sicurezza di maneggio e sulla rapidità di inizio dell'azione di fuoco. La possibilità di doppia azione permette anche di ripetere l'azione di scatto nel caso in cui una cartuccia faccia "cilecca".

Secondo le modalità di funzionamento del meccanismo di sparo e secondo l'iterazione con il gruppo di chiusura/apertura, si determinano le caratteristiche per l'eventuale utilizzazione in armi automatiche e semiautomatiche.

Armi automatiche

[modifica | modifica wikitesto]

Il termine può essere usato impropriamente in riferimento alle armi semi-automatiche, le quali esplodono un proiettile per ogni pressione del grilletto. Tecnicamente, è corretto utilizzarlo per le armi full-auto ("completamente automatiche"), che continuano a caricare ed esplodere munizioni fino a che persiste la pressione sul grilletto. In genere, è possibile discernere dal contesto quale modalità si intende: spesso per "pistola automatica" o "fucile da caccia automatico" (a canna liscia) si intende in realtà un meccanismo semi-automatico.

Armi semiautomatiche

[modifica | modifica wikitesto]Le armi semiautomatiche sono morfologicamente uguali alle armi automatiche: ciò che le differenzia è il sistema di scatto, il quale permette di sparare solamente un colpo ad ogni pressione del grilletto.

Questi tipi di armi sparano quindi sempre a colpo singolo ad ogni pressione del grilletto, pur provvedendo alla ricarica di una nuova cartuccia in camera per essere pronte alla ripetizione del colpo appena si torna a premere il grilletto, a differenza delle armi a ripetizione manuale che necessitano ad ogni colpo anche dell'azione manuale di ricameramento di una nuova cartuccia.

Le armi automatiche e semiautomatiche possono essere caratterizzate da una preventiva azione di caricamento iniziale e manuale oltre, ovviamente, al normale inserimento del caricatore: per poter rendere l'arma offensiva (pronta al fuoco) si dovrà scarrellare, cioè arretrare manualmente il carrello-otturatore per permettere alla prima cartuccia di entrare nella canna e di armare il percussore (nelle armi che iniziano l'azione di sparo ad otturatore chiuso) o per predisporre la "massa battente" ad eseguire la sua funzione qualora venisse premuto il grilletto (nelle armi che iniziano il ciclo di fuoco ad otturatore aperto).

Armi con modalità di fuoco selezionabile

[modifica | modifica wikitesto]Alcune armi hanno un selettore per modificare l'impostazione da semiautomatico (colpo singolo), a raffica controllata (numero determinato di colpi, in genere tre), o a tiro automatico (raffica continua o "full auto"). Ad esempio, prendendo in esame il fucile d'assalto utilizzato dall'Esercito Italiano, il Beretta AR 70/90 cal. 5,56 mm NATO, possiamo notare una piccola leva posta sul lato, accanto al grilletto, che permette proprio l'utilizzo o meno di questa modalità di fuoco. Con la leva posta sull'1 si otterrà il colpo singolo, sul 3 la raffica controllata e per ultimo quella libera.

Armi d'artiglieria

[modifica | modifica wikitesto]Questo tipo di armi da fuoco sono concepite per colpire grandi obiettivi (truppe, edifici, navi, punti determinati del terreno) e non hanno nessun impiego concepibile per un uso personale: sono tutte armi da guerra, la cui vendita e commercio sono generalmente vietati nei confronti dei privati cittadini. Si dividono in artiglieria a tiro diretto, artiglieria a tiro indiretto e artiglieria missilistica. Le bombe aviotrasportate vengono invece catalogate come armi esplodenti, così come la generalità delle testate belliche di razzi e missili e le bombe a mano.

Maggiori produttori mondiali

[modifica | modifica wikitesto]I maggiori centri di produzione di armi da fuoco si trovano negli USA, Russia, Cina, Francia, Italia, Germania e Regno Unito; mentre per le armi fantasma si segnalano invece il passo del Khyber in Pakistan e le Filippine. Queste ultime sono particolarmente note per la produzione di pistole semiautomatiche calibro 45.[3]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Fabio Romanoni, Fabio Romanoni, Armi, equipaggiamenti, tecnologie in Guerre ed eserciti nel Medioevo, a cura di Paolo Grillo e Aldo A. Settia, Bologna, Il Mulino, 2018 (Guerre ed eserciti nella storia, serie a cura di N. Labanca), pp. 161-188. URL consultato il 1º febbraio 2019.

- ^ https://www.odditycentral.com/news/the-swiss-mini-gun-worlds-smallest-working-revolver.html

- ^ Agents Recover Thousands of Bullets, 3D Printer And Ghost Guns From Convicted Felon's Residence, in Newsweek, February 27, 2020. URL consultato il July 7, 2020.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Ricketts H., Armi da Fuoco, Milano, Mursia, 1962 (quello viola)

- Peterson H., Armi da Fuoco nei Secoli, Milano, Mondadori, 1964

- Giuseppe De Florentiis. Tecnologia delle armi da fuoco portatili, Milano, Hoepli Editore, 1987, ISBN 88-203-1492-4

- Cadiou R., Alphonse R., Armi da Fuoco, Milano, Mondadori, 1978

- Hogg I. Il Grande Libro delle Pistole di Tutto il Mondo, Milano, De Vecchi, 1978

- Wilson R., Colt: Una Leggenda Americana, Roma, Gremese, 1987

- Wilson R., La Conquista del West: Armi e Avventure del West Americano, Roma, Gremese, 1987

- Davis W., Gli Uomini della Frontiera , Milano, Idealibri, 1993

- Davis W., I Pistoleri , Milano, Idealibri, 1993

- Durdik J., Mudra M., Sada M., Armi da Fuoco Antiche , La Spezia, Fratelli Melita, 1993

- Wilkinson F., Pistole e Revolver, Milano, Vallardi, 1994

- Venner D., Revolvers et Pistolets Américains, coll. «L'Univers des armes»,Paris, Solar, 1996

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]- Arma automatica

- Arma semi-automatica

- Arma da fuoco artigianale

- Armi da fuoco leggere

- Arma da fuoco subacquea

- Arma da fuoco ad azionamento manuale

- Avancarica

- Artiglieria

- Azione (armi)

- Calibro (armi)

- Canna (armi)

- Cannone senza rinculo

- Cartuccia (munizione)

- Caricatore

- Conservazione e restauro di armi storiche

- Doppia azione

- Estrattore (armi)

- Lista di armi da fuoco

- Lista di armi da fuoco portatili

- Fucile

- Fuoco di saturazione

- Lanciagranate

- Lanciafiamme

- Lista di armi da fuoco

- Mitragliatrice

- Mitra (arma)

- Munizione

- Organi di mira

- Personal Defense Weapon

- Pistola

- Pistola mitragliatrice

- Retrocarica

- Rigatura

- Rinculo

- Sabot (armi)

- Singola azione

- Sistema d'arma

- Selettore di fuoco

- Slitta (armi)

- Surriscaldamento di canna

- Varmint

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikisource contiene una pagina sull'arma da fuoco

Wikisource contiene una pagina sull'arma da fuoco Wikiquote contiene citazioni sull'arma da fuoco

Wikiquote contiene citazioni sull'arma da fuoco Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arma da fuoco»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arma da fuoco» Wikinotizie contiene notizie di attualità sull'arma da fuoco

Wikinotizie contiene notizie di attualità sull'arma da fuoco Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'arma da fuoco

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'arma da fuoco

Wikinotizie contiene l'articolo Cambia la normativa sull'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco

Wikinotizie contiene l'articolo Cambia la normativa sull'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) gun, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Storia delle armi da fuoco a cura di Edoardo Mori, su earmi.it.

- Le prime armi a fuoco, su tiropratico.com.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 2456 · LCCN (EN) sh85048533 · GND (DE) 4017012-3 · BNE (ES) XX525008 (data) · BNF (FR) cb119309557 (data) · J9U (EN, HE) 987007533786805171 · NDL (EN, JA) 00575086 |

|---|