| Proto-germanico † | |

|---|---|

| Parlato in | Penisola scandinava, Jutland, Germania centrale e settentrionale, Fiandra |

| Periodo | Età del bronzo - II secolo a.C./I secolo a.C. |

| Locutori | |

| Classifica | estinta |

| Tassonomia | |

| Filogenesi | Lingue indoeuropee Lingua proto-germanica |

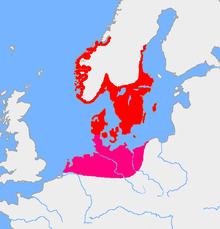

Mappa delle culture dell'età del ferro associate al proto-germanico, ca 500 a.C.-50 a.C. L'area a sud della Scandinavia è la cultura di Jastorf | |

La lingua proto-germanica, nota anche come la lingua germanica, è la lingua considerata come antenata comune di tutte le lingue germaniche.

Non ci sono documenti scritti in proto-germanico, in quanto da una parte tale lingua, per quanto verosimile, è solo una ricostruzione scientifica, operata a partire dalle testimonianze delle lingue che ne sono derivate, e dall'altra essa era parlata presumibilmente in un periodo in cui la scrittura non era ancora nota. Tutte le nostre conoscenze di questa lingua estinta derivano dall'applicazione del metodo comparativo. Esiste qualche esempio di iscrizione in alfabeto runico dalla Scandinavia datate circa al 200 a.C. alcune delle quali rappresentano uno stadio di proto-norreno immediatamente successivo al "proto-germanico". Comunque alcuni prestiti linguistici esistono nelle lingue non germaniche vicine che si pensa li abbiano ricevuti dal germanico durante la fase proto-germanica; un esempio è il finnico kuningas "re", che assomiglia molto al termine proto-germanico ricostruito *kuningaz.

Il proto-germanico discendeva dal proto-indoeuropeo ricostruito, che è a sua volta l'antenato della maggior parte delle lingue parlate in Europa ed in Asia.

Il proto-germanico aveva solo due tempi verbali (presente e preterito), in confronto ai sei o sette del greco, latino e sanscrito. Alcune differenze sono dovute alla perdita di tempi esistenti nel proto-indoeuropeo, come il perfetto, oppure al sincretismo funzionale e alla semplificazione di tutte le lingue figlie. Tuttavia alcuni tempi di altre lingue storiche (futuro, futuro anteriore, trapassato, imperfetto) sembrano essere singole innovazioni, perché non ricostruibili per il proto-indoeuropeo. Restano i nomi verbali: infinito, participi e forme gerundive. Inoltre il germanico sembra mostrare traccia di un substrato non-indoeuropeo soprattutto nel lessico, che Theo Vennemann ha discutibilmente delineato nell'ipotesi del substrato vasconico.

Si considera che gli Indoeuropei siano giunti nelle pianure della Svezia meridionale e della Danimarca, luoghi di origine delle genti germaniche, all'inizio dell'età del Bronzo (attorno al 2000 a.C.). Infatti questo è il luogo dove non sono stati trovati luoghi con nomi pre-germanici. Il periodo della cultura della ceramica cordata sembra essere quello più probabile.

Una caratteristica tipica delle lingue germaniche, nota come legge di Grimm o col termine tedesco Erste Lautverschiebung, inizia intorno al 500 a.C. e si completa nel II secolo a.C. Essa prelude alla successiva fase del germanico comune, caratterizzato da una complessiva omogeneità ma da alcune evoluzioni (specie a livello morfofonologico) differenziate nei dialetti germanici a tal punto da generare le lingue storicamente attestate (gotico, norreno, anglosassone...) a partire dall'inizio dell'era volgare.

| Controllo di autorità | LCCN (EN) sh85107751 · GND (DE) 4134051-6 · J9U (EN, HE) 987007541249505171 |

|---|