Metrica classica è la definizione di quel particolare insieme di regole ritmiche operanti nella versificazione e nella cosiddetta prosa ritmica della letteratura greca e latina dell'età antica, basata sul principio dell'alternanza, secondo schemi prefissati, di sillabe lunghe e brevi (metrica quantitativa).

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Storia della metrica greca.

|

Nei manuali dedicati all'argomento, la metrica latina e la metrica greca sono trattate ora assieme, ora in opere separate: tale scelta deriva dal modo in cui sono concepiti i rapporti tra la metrica latina e quella greca, che grazie al suo prestigio le servì da modello. A sostegno di una divisione delle due materie, si può osservare che le convenzioni prosodiche del latino non coincidono interamente con quelle del greco, e soprattutto in età arcaica, quando il processo di acculturazione da parte dei romani della più sofisticata cultura greca era in pieno svolgimento, i modelli greci furono adattati con grande libertà dagli autori latini (per fare un esempio, il senario giambico deriva dal trimetro giambico, ma non è esattamente la stessa forma metrica); a sostegno di una trattazione d'insieme, si può osservare che la tendenza, da parte dei poeti latini più tardi (di età tardo repubblicana, augustea e imperiale) fu quella di riprendere i modelli greci in maniera fedele, tanto che moltissimi metri greci hanno il loro esatto corrispondente in latino e le due metriche vengono in buona parte a coincidere. Si prende quindi qui come punto di riferimento la metrica greca, e sulla sua scorta si considerano i metri che le due letterature condividono.

La maggior parte dei metri greci, se non tutti, erano già noti ed usati in età arcaica. L'ampiezza e la varietà delle forme usate, in parte conseguenza dello stretto rapporto che nell'epoca più antica esisteva tra poesia e musica, rese necessario, con il venir meno di questa relazione, la nascita della metrica intesa come studio delle forme metriche.

Il primo metricologo di cui si ha notizia fu Damone, che ebbe Pericle come allievo; le fonti antiche ricordano anche Aristosseno di Taranto, discepolo di Aristotele, che studiò soprattutto la ritmica, e, in epoca ellenistica, Filosseno di Alessandria.

Di questi più antichi studiosi si sa poco o nulla, maggiori notizie invece si hanno degli studiosi di età imperiale, in particolare Eliodoro il Metrico ed Efestione. Le vestigia del lavoro del primo sono stati conservate negli scoli metrici di Aristofane, mentre del secondo, autore di voluminosi trattati, è sopravvissuto il suo Ἐγχειρίδιον περὶ μέτρων (Encheiridion perì métron, manuale sui metri), che rimane il testo base per ogni studio sulla metrica antica. Altre notizie, per lo più poco originali, sono riferite dai numerosi testi dei grammatici latini; altre fonti, soprattutto per la prosa metrica, sono contenuti nei trattati di retorica, a partire da quelli di Cicerone e Quintiliano. Il trattato De musica di Sant'Agostino e in generale i frammenti degli antichi studiosi di musica contengono anch'essi informazioni preziose.

In epoca bizantina, anche se la conoscenza delle forme più complesse, come quelle della lirica corale, si era appannata, i grammatici continuarono a copiare, riassumere e rielaborare i testi scolastici degli autori più antichi, e si incontrano eruditi, come Demetrio Triclinio (prima metà del XIV secolo) con una conoscenza metrica sorprendente. Fu grazie a questi eruditi greci che la conoscenza metrica sopravvisse nel corso del Medioevo e, dopo la caduta di Costantinopoli, furono loro a portare queste conoscenze in Italia e da lì si diffusero nel resto d'Europa.

Nei secoli successivi, la metrica non fu trattata che incidentalmente dai filologi; Richard Bentley e Richard Porson studiarono soprattutto i versi del dialogo drammatico, mentre la conoscenza dei metri lirici restava lacunosa. Fu il tedesco Johann Gottfried Hermann, all'inizio del XIX secolo, a porre le basi della metrica moderna, partendo dalle dottrine degli antichi, e aprendo la strada a tutti gli studi successivi: pionieristici in particolare furono i suoi studi sui metri della lirica corale. La fine del XIX secolo e l'inizio del XX vide invece l'applicazione del metodo storicistico alla metrica, da parte di Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff e di O. Schröder, che si concentrarono soprattutto sull'origine dei versi conosciuti, ricercando un ipotetico "verso primordiale" (Urvers) da cui sarebbero derivati tutti gli altri, sebbene con risultati poco incoraggianti.

Nei primi decenni del XX secolo, anche gli studi sulla prosa ritmica hanno conosciuto un momento di grande sviluppo: si ricorda, fra tutti, il classico di Eduard Norden, Die Antike Kunstprosa, (La prosa d'arte antica), 1909.

La poesia greca fu un fenomeno profondamente diverso dalla poesia moderna nei contenuti, nelle forme e nei modi della comunicazione; ebbe un carattere essenzialmente pragmatico, nel senso di una stretta correlazione con la realtà sociale e politica, e con il concreto agire dei singoli nella collettività. Espresse vicende esistenziali del poeta stesso o degli altri, ma non fu una poesia solistica nel senso moderno. La sua funzione fu essenzialmente paideutica e comunicativa, sia quando operò nell'ambito più circoscritto dei simposi, sia nei cortei festosi, e nell'ambito delle eterie maschili (come nel caso di Alceo e Teognide), o dei tiasi femminili, come la poesia spartana di Alcmane o quella lesbica di Saffo, strettamente collegata ai riti di iniziazione alla vita coniugale per le ragazze; sia quando si collocava nelle grandi cerimonie pubbliche o quando trasferendosi sulla scena, assunse modi i modi della rappresentazione teatrale.

L'io poetico presupponeva sempre un pubblico più o meno ristretto, col quale condividere esperienze o valori; tuttavia c'è da chiedersi sino a che punto si tratti di io individuale o collettivo, cioè se il poeta evochi esperienze personali o rifletta quelle del proprio ambiente o del proprio uditorio, oppure si tratti di un io convenzionale. L'elemento che distanzia radicalmente la poesia greca dalla moderna è il tipo di comunicazione, non destinata alla lettura, ma alla rappresentazione dinanzi all'uditorio, affidata all'esecuzione di un singolo o di un coro (come nel caso dei parteni o delle stesse tragedie), con l'accompagnamento musicale, e per i diversi genere di componimento, delle figure di danza.

Le parole più frequentemente usate per indicare la persona del poeta cantore in età arcaica furono l'aedo o il rapsodo (cucitore di canti), in quanto costoro andavano di corte in corte nelle città a cantare le gesta degli eroi per i componimenti epici, oppure questioni amorose, civili, di virtù; per il fatto dell'epica, soprattutto per i poemi di Omero, originalmente cantati a voce, prima che venissero trascritti solo nel VI secolo a.C. con Pisistrato, la critica novecentesca ha supposto che le vicende potessero essere dei veri e propri blocchi narrativi già precostituiti e formati delle vicende della guerra di Troia, infine riuniti insieme in un solo poema.

Il termine greco μουσική (arte delle Muse) designò la poesia nel suo insieme, quale unione di parola, musica e danza. Sotto il profilo della funzione formativa, la "mousikè" fu sentita come la più efficace di tutte le arti per l'educazione dell'uomo. Nel De musica di Aristide Quintiliano (III sec. d.C.) si delinea il rapporto tra l'arte musicale e quella pittorica e scultorea, osservando che queste ultime producono effetti limitati perché presentano alla vista solo una raffigurazione statica della realtà; la poesia senza melodia e danza interviene sull'animo tramite l'udito, ma non sa destare il πάθος. Dunque si ha una poesia spettacolo che attraverso il piacere psicosomatico inerente agli aspetti visivi e uditivi, è in grado di coinvolgere il pubblico non solo a livello emozionale, ma anche intellettuale, come compresero anche Platone e Aristotele.

All'interno della comunicazione orale, l'emittente e il destinatario del messaggio si collocano con tutta la fisicità ed emotività della loro presenza in un determinato tempo e spazio comuni, riuscendo a condividere un pari grado di realtà e concretezza, che abbatte le barriere tra autore-attore e pubblico.

La poesia era parte attiva della vita sociale, e anche politica, come dimostrano le poesie "civili" di Tirteo o di Solone, o anche Alceo, impegnate nell'azione politica, e si servirono dei loro comportamenti per esprimere idee o riflettere delle esperienze storiche accadute, in cui i poeti stessi sono stati protagonisti, o sono stati coinvolti. Il poeta spartano Taleta di Gortina nei suoi carmi citati da Plutarco (Vita di Licurgo), erano vere e proprie esortazioni alla docilità e alla concordia, e affascinato dalla bellezza della poesia e della musica, così l'uditorio si disponeva inconsapevolmente all'amore del bello e del buono; tutto il contrario per gli esempi civili di esortazione alla guerra e al patriottismo di Callino e Tirteo.

Oralità

In Grecia la scrittura alfabetica, che rielabora l'alfabeto fenicio consonantico, fu introdotta nel IX-VIII secolo a.C., non fu inizialmente a carattere letterario, piuttosto venne applicata su materiali durevoli come pietra, lastre o cocci, per lo più le prime attestazioni furono dediche oppure messaggi e preghiere funebri o agli Dei, come avvenne anche per la proto-poesia latina. La produzione e la circolazione del libro maturarono solo nel V secolo a.C., mentre il processo di alfabetizzazione della società fu ancora più lento; infatti come detto, i due poemi omerici, già molto conosciuti e tramandati oralmente, vennero trascritti solo durante la tirannide di Pisistrato. Anche i drammi teatrali furono concepiti all'origine come esecuzioni prettamente orali cui assistere.

Il ruolo del poeta

Il poeta che cantava e che componeva oralmente, prima di giungere alla fase della scrittura, doveva avere un possesso di una raffinata e complessa tecnica di memorizzazione e di composizione, una tecnica di ordine artigianale, che fu presente in Grecia dall'antichità sino al V secolo a.C. Già Omero nell'Odissea (Libro XVII) riconduce la figura dell'aedo alla categoria del demiurgo, descritta anche da Platone, ponendolo nello stesso piano dell'indovino, del medico, del carpentiere. Il poeta è un artigiano eletto dalle Muse stesse che lavora la "materia sonora", il suo fare si colloca al livello euristico imitativo, oltre che raggiungere il miglior effetto estetico e gradevole all'ascolto. Quanto all'euristica, il poeta Alcmane afferma di "sapere le arie di tutti gli uccelli", e ciò è un esempio della specialità poetica, che ritroveremo in Giovanni Pascoli. Il poeta deve "trovare" nel senso tecnico del comporre un preciso momento del processo compositivo, nell'ambito di questa concezione della composizione, come imitazione della natura e delle attività sociali, si collocano le parole, le metafore.

L'arte della memoria del poeta si ricolloca miticamente alla Musa Mnemosine, esiste una distinzione tra memoria culturale, di temi e formule poetiche che aiutano l'aedo nella composizione e nel ricordo della materia cantata (si ricordi l'epiteto formulare, che compone intere strofe dell'epica, tra cui Omero), e la memoria meccanica di testi rigidamente tramandati parola per parola. Infatti il poeta era visto come depositario di un patrimonio culturale da tramandare oralmente alla società e ad altri specialisti come lui, e tale concetto di ispirazione era visto come divino. Come descritti da Omero, si ricorda l'aedo Demodoco, il poeta era visto come un vagabondo, possibilmente cieco in quanto riusciva a vedere di più nello spirito delle cose e delle persone per mezzo delle Muse, che veniva accolto nelle grandi coorti delle città-stato, in cui cantava la sua materia durante i banchetti. Il poeta non era un personaggio stipendiato, almeno sino all'epoca di Simonide, Bacchilide e Pindaro, ma si accontentava di compensi saltuari, e per questo interrompeva la narrazione, creando dei "blocchi" o degli "episodi", per poter tornare più volte a completare il racconto di uno specifico momento del mondo vasto della mitologia greca, come le imprese di Eracle, i viaggi di Odisseo, le fasi della guerra di Troia, la Teogonia dell'Olimpo, ecc.

La pratica itinerante è attestata in poeti come Arione (VII secolo a.C.), che dalla corte di Periando a Corinto secondo Erodoto[1] partì verso la Magna Grecia, arrivando in Sicilia; poi ci sono altri casi come Taleta, Senodamo di Citera, Terpandro di Lesbo, Polimnesto di Colofone. Con l'affermarsi delle tirannidi in Grecia e nella Magna Grecia, soprattutto a Siracusa, dalla metà del VI secolo a.C. si instaurò un rapporto speciale di committenza tra tiranno e poeta, di cui si ricorda la presenza di Anacreonte presso Policrate a Samo, e poi presso i Pisitratidi ad Atene; spesso i canti del poeta riguardano l'encomio, come nel caso di Ibico per Policrate, oppure un tema leggero, festoso e simposiale, come in Anacreonte. Il rapporto di committenza divenne poi un fatto di celebrare nel vero senso della parola, con l'innovazione del componimento in epinicio, le imprese sportive e le virtù del committente stesso, tiranno o atleta che sia, e questo è il caso di Bacchilide e Pindaro.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Musica nell'antica Grecia.

|

Il termine "lirica" che si diffonde dall'età ellenistica (III secolo a.C. in poi) designò in senso tecnico la poesia cantata con l'accompagnamento musicale della lira o di analoghi strumenti a corda, e ciò è confermato nel "canone alessandrino" dei 9 grandi lirici arcaici quali Pindaro, Bacchilide, Saffo, Alceo, Anacreonte, Stesicoro, Simonide, Ibico, Alcmane, ossia solo lirici monodici e corali. Tuttavia oggi con la lirica si includono anche i poeti del giambo quali Archiloco e Ipponatte, e gli elegiaci come Solone, Teognide e Mimnermo. I modi di esecuzione del testo greco erano il canto, con accompagnamento musicale e anche orchestrale, la recitazione "secca" con il solo strumento dell'aulo, ma in certi casi semplicemente il parlare recitato. Le arie musicali furono denominate "norme", un termine che investe la sfera del costume e del diritto oltre quella del canto, della musica, poiché lo pseudo Plutarco nel De Musica parla che queste forme convenzionali di arie erano talmente radicate nella collettività, come le leggi politiche della società, che non si poteva trasgredire.

La musica consisteva in melodie semplici, che trovavano il loro appoggio nel ritmo-misura del verso, ed erano affidate all'improvvisazione su moduli musicali della tradizione orale, la sua funzione fu soprattutto quella di connotare il testo poetico in rapporto alla destinazione e all'occasione della performance. Nelle esecuzioni anteriori al 450 a.C. dovettero verificarsi i primi tentativi di infrangere la "norma" arcaica, nel senso che il ritmo poteva appena svincolarsi dal testo, e si andarono così sviluppando nuovi esperimenti di melodie più elaborate e briose, che finirono con relegare in secondo livello il valore del componimento poetico.

Il prevalere di nuove melodie orientaleggianti, provenienti dall'Asia, portò alla trascuratezza dei canoni arcaici, come le musiche doriche ed eoliche, tra queste nuove musiche ci fu il ditirambo; nella commedia Chrone Ferecrate descrive la violenza e lo scempio che i protagonisti della nuova "norma", esercitando una musica paragonata a una donna lacera e malconcia che balbetta, paragonando tale decadimento di costumi alla decadenza dello Stato, i rappresentanti del ditirambo furono Melanippide, Frinide, Timoteo. Per termine di αρμονία i Greci intendevano semplicemente l'accordatura dello strumento, ovvero la disposizione degli intervalli all'interno della scala, ma anche all'altezza dei suoni, l'andamento melodico, il colore, l'intensità, il timbro. Gli strumenti musicali prediletti erano:

I principali generi della poesia greca antica sono:

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Frammenti dei lirici greci.

|

Caratterizzata dalla composizione in semplice esametro, inizia con Omero, benché ci siano attestazioni di vari altri poemi incentrati sul "ciclo Troiano" e sul "ciclo dei Ritorni". Oltre ad Omero, i poeti noti in Grecia dell'epica, ossia di argomenti a carattere guerresco, dove si evidenziavano anche elementi ed esempi di virtù civica, sociale (tanto da parlarsi di "enciclopedia tribale della società greca arcaica), furono Esiodo, Apollonio Rodio, Darete Frigio, Nonno di Panopoli.

I maggiori esponenti della poesia arcaica greca sono Callino, Tirteo, Solone, Mimnermo, Teognide e Senofane. Il termine stesso indica la poesia composta in distici elegiaci (verso doppio), poiché è costituito da blocco dell'esametro seguito da un pentametro in continuazione, sino al termine del componimento. L'elegiaco è un asinarteto composto da due hemiepe (mezzi esametri) cosiddetti maschili (cioè la prima parte dell'esametro sino alla cesura pentemimere o "femminile"), separati dalla dieresi; nel secondo hemiepes non è ammessa la sostituzione del dattilo con lo spondeo. L'origine del termine di questo genere poetico è ambigua, si pensa che provenga dal verbo "lamentarsi" oppure dall'elogiare; forse il canto luttuoso aveva origini assai antiche, come dimostrano le attestazioni delle antiche iscrizioni funebri in esametro, nella zona della Doride, dove inoltre nacque la forma poetica del θρῆνος (lamento funebre). Tuttavia le caratteristiche complesse e variegate dei temi nelle poesie del VII secolo a.C getta dubbi su questa origine unitaria del lamento funebre, anche perché lo stesso strumento musicale dell'aulo che affianca la recitazione, era disponibile a una vasta gamma di tonalità e modulazioni in rapporto col contenuto, sia trenodico che guerresco, sia amoroso che storico-politico. Questa ipotesi dell'origine trenodica risale probabilmente ai grammatici alessandrini che divisero e selezionarono i vari tipi di componimenti arcaici[2]Dunque è da ipotizzare una pluralità di temi all'origine di questo tipo di composizione, si differenziò dalla forma ad esametro dell'epos perché più idonea a comunicare contenuti realistici, esperienze esistenziali, individuali e collettive, e fatti contemporanei socio-economico-politici della πόλις. In Tirteo si ritrovano l'esortazione alle virtù guerresche tipiche di Sparta, in Mimnermo un tema lamentoso e decadente riguardo alla contrapposizione felicità-giovinezza/tristezza-vecchiaia, mentre dalle notizie riguardo alla sua Smirneide si sa che l'elegia venne usata anche per le composizioni a carattere storico, pur sempre discostandosi dall'epos didascalico, che è più frequente nella metrica latina, come in Lucrezio o Marco Anneo Lucano. Con Solone nell'Elegia alle Muse, l'elegia assume un'intonazione di preghiera, ma in altre elegie come Salamina, Agli Ateniesi, come in Callino o Tirteo (discostandosi però dall'ambito prettamente guerresco), Solone esprime valori di etica civile e politica; nel Corpus Terognideum l'elegia ha valore di educazione civile del fanciullo, visto che destinatario dei suoi componimenti è sempre il "Polipaide" Cirno, in Senofane il distico è strumento di ammaestramento, e infine, sempre in Senofane il distico è strumento di ricerca, di ammaestramento e critica intellettuale a modelli arcaici precostituiti, come ad esempio l'universalità paideutica dell'epos omerico, spaziando il pensiero, alla maniera dei sofisti, sulle questioni dell'uomo, della natura, della filosofia, come le critiche a Pitagora.

I poeti monodici componevano nel dialetto della loro terra, con la presenza di alcune espressioni poetico, come epiteti formulari o riprese del classico inno di invocazione al dio, come in Anacreonte, o nell'Inno ad Afrodite di Saffo; mentre Saffo e Alceo scrissero in eolico, Anacreonte in ionico; la tecnica compositiva dei poeti di Lesbo si attiene alla norma dell'isosillabismo, che si fonda sul numero fisso di sillabe nei singoli metri, e di conseguenza non ammette la soluzione della sillaba lunga in due brevi; è contraddistinta inoltre dalla libertà prosodica della "base eolica", cioè le prime due sillabe del verso che possono essere indifferentemente brevi o lunghe (si indica con un X). Note sono la strofe saffica e l'alcaica, composta dall'endecasillabo saffico con lo schema metrico.

— ∪ — X | — ∪ ∪ — | ∪ — X

Tuttavia si possono avere, soprattutto per Anacreonte, anche un trimetro ionico "a maiore", una strofa "tristica", una strofa tetrastica, dimetri o trimetri ionici anaclomeni, oppure gliconei e ferecratei.

I massimi esponenti sono Archiloco, Semonide di Amorgo, Aranio e Ipponatte, secondo Aristotele[3]l'invettiva, caratteristica tipica della poesia giambica, si discosta dalla lode con valore nobile. Il giambo infatti fa parte dei componimenti a contenuto vile e basso, configurandosi ora come gioviale e allegro con comportamenti comici e buffoneschi, ora con azioni violente, grezze, volgari. La forma tipica è il piede omonimo ∪ —, questo modo dello schernire e nel deridere viene descritto anche da Erodoto[4] commentando un componimento di Archiloco, in "trimetri" giambici, con cui può essere realizzata una strofa, anche in dimetro giambico. Il modulo tipico del componimento è la persona loquens, quando l'autore battezzava alcuni personaggi, facendoli parlare in sua vece, per esprimere opinioni, pensieri, ma anche appunto scherni e insulti. Per la struttura metrica, questo tipo di poesia è detto anche "epodico", da cui l'epodo di Colonia archilocheo, ossia una strofetta in cui il verso più lungo è seguito da uno più corto, e che tratta in maniera semi seria in forma di racconto, una qualche vicenda. Le origini del nome di tale verso sono state attribuite alla figura mitologica della serva Iambe di Demetra, che per consolarla dal rapimento di Persefone da parte di Ade, inventò dei lazzi e degli scherzi comici.

Il giambo è un ritmo ascendente di tre tempi che appartiene come un trocheo, al genere ritmico doppio, dall'unità più piccola, il metro di 6 tempi primi ∪ —∪ —; il verso infatti si estende sino alla misura del trimetro, cioè la successione di tre metri in una strofa, una forma particolare è il coliambo detto anche "zoppo o scazonte", perché termina con una breve anziché con una lunga, e pare che il suo inventore fu il poeta Ipponatte, nei cui componimenti esso è frequente. Altre variazioni del metro sono la soluzione del piede in tribraco ∪Ú∪, nelle sedi dispari la presenza dello spondeo con la sillaba lunga irrazionale, e l'altra breve; da qui la possibilità di realizzare l'anapesto.

Per la caratteristica della vivacità del metro, per il fatto stesso della persona loquens e dell'immediatezza delle battute pronunciate, il giambo fu esteso, come ricorda anche Aristotele nella Poetica, anche al teatro per le tragedie e le commedie, che lo sostituirono all'antico tetrametro trocaico.

I massimi rappresentanti sono Alcmane, Stesicoro, Ibico, Simonide, Pindaro e Bacchilide. Si intendono carmi cantati all'unisono da un coro che disegnava anche figure di danza, con l'accompagnamento musicale a corda o a fiato. Il coro era quasi sempre civico, composto da ragazze e ragazzi, o da uomini e donne della comunità relativa. La performance del coro, nel momento della poesia, costituiva un momento coinvolgente e solenne nel quadro di celebrazioni pubbliche, festività religiose e passaggi decisivi nella vita degli individui (riti iniziatici), dei gruppi familiari e delle intere città.

La coralità dell'espressione facevano sì che la lirica corale fosse proiezione e affermazione potente della comunità, dei suoi valori, e delle sue identità, anche in funzione propagandistica, come accade per Bacchilide e Pindaro. La lingua impiegata è il cosiddetto dialetto dorico della corale, che non corrisponde in verità al dialetto dorico vero e proprio, ma è una lingua variegata ad arte, che presenza una matrice dorica, ma anche atticismi ed eolismi, in base alla parlata del poeta compositore. Il carme corale era o monostrofico, cioè una strofa seguita da una sequenza metrica che si ripeteva sempre uguale, oppure "triadico", cioè composto da una strofe e un'antistrofe (come nel Partenio del Louvre di Alcmane) di uguale struttura metrica, con l'aggiunta dell'epodo di differente struttura, che si susseguivano in ordine triadico.

C'è una distinzione, moderna, tra poeti monodici e corali, anche perché Saffo compose odi corali come imenei ed epitalami, Pindaro componeva poemi destinati al canto da solo senza coro, come la Pitica IV, o encomi eroici. Il suo collega Simonide di Ceo si cimentò con successo nell'elegia e nell'epigramma, che andrà in voga tra il I sec. a.C., e il III sec. d.C. Il poeta, nella corale, era l'autore del testo, della musica e istruiva il coro guidato da un coreuta, che si distingueva per abbigliamento e per il ruolo di maggiore spicco che aveva durante la performance, e veniva scelto per qualità tecniche ed estetiche, sia maschio che femmina che fosse. Il poeta tuttavia poteva anche comporre e inviare l'ode senza rappresentarla personalmente; il numero di coreuti variava in base all'occasione e al tipo di composizione, ad esempio il coro del ditirambo nelle Dionisie di Atene poteva contare le 50 unità.

L'autore, come negli altri tipi di poesia, non esprimeva sue personali visioni sulla politica, o sulla vita sociale o amorosa, ma doveva recitare delle battute che si incentrassero sull'esaltazione del valore comunitario, dato che questi componimenti erano prettamente commissionate dalle comunità o dai vari sovrani di una corte. Il mito fu sfondo immancabile e paradigma autorevole anche della melica corale, sia che essa trattasse delle divinità del culto locale, sia che celebrassero il vincitore atletico (come in Pindaro e Bacchilide), da rapportarsi alle virtù civiche, politiche e morali dello stesso committente o vincitore. La poesia corale si distingue in:

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Storia della letteratura latina.

|

La letteratura latina inizia tardi il suo percorso, le prime attestazioni musicali si hanno nella figura dei Fescennini, dei saltimbanchi che non avevano una precisa caratteristica artistica, ma intrattenevano gli spettatori nelle piazze con lazzi e scherzi, ed erano nomadi di città in città.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Verso saturnio.

|

Il verso saturnio era una struttura ritmica[5] utilizzata nei carmina di tutta l'età preletteraria; ne sono giunti ad oggi circa centocinquanta esempi piuttosto vari, che non permettono di affermare se si trattasse di un verso quantitativo, come risulta probabile, o di un verso qualitativo.[6] Altrettanto dibattuta resta l'origine di tale metro: è tradizionalmente considerato di origine locale, ma in età giulio claudia si iniziò a pensare che potesse essere stato derivato dai metri lirici del teatro greco.[6] Ecco come Varrone definisce il verso saturnio, ad illustrare un passo di Ennio:

«Fauni dei Latinorum, ita ut et Faunus et Fauna sit; hos versibus, quos vocant saturnios / in silvestribus locis traditum est solitos fari, a quo fando Faunos dictos.»

«I Fauni sono dèi latini, così come esiste Fauno e Fauna. Si tramanda che queste divinità si esprimessero nelle selve con i versi che chiamano saturni, mentre sono stati detti Fauni dal verbo fari (esprimersi).»

Si tratta di testi di vario genere, alcuni definibili "protoletterari", altri di carattere puramente occasionale, non facenti parte delle prime opere della letteratura latina, la cui nascita coinciderebbe con le prime opere scritte di Livio Andronico (metà del III secolo a.C.). I testi latini arcaici propriamente detti testimoniano in modo più o meno fedele le fasi linguistiche più arcaiche del latino. L'arco cronologico di queste attestazioni non si spinge oltre il 240 a.C., ritenuta solitamente la data approssimativa dell'inizio della letteratura latina.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Carme (poesia).

|

Il carmen era una forma in versi, in bilico tra poesia e prosa, caratterizzata da ripetizioni foniche, utilizzata presso i Romani per accompagnare un rito in tono solenne e dal carattere propiziatorio, augurale come il Carmen Saliare e il Carmen Arvale.

«Vetus novum vinum bibo/ veteri novo morbo medeor»

«Bevo il vino vecchio come quello nuovo/ pongo rimedio ad un vecchio male con il vino nuovo.»

In latino il termine Carmen va spesso a indicare generi diversi dalla poesia, come i responsi profetici, le formule magiche o di incantesimo. Pertanto i poeti che definivano la propria poesia carmen potevano voler indicare una connessione con un ambito magico-sacrale. Perfino le sentenze delle leggi delle XII tavole furono definite carmina.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Carmen Arvale, Carmen lustrale e Carmen Saliare.

|

Venivano trasmessi oralmente di generazione in generazione. Di questa produzione, che doveva costituire un patrimonio assai consistente, conosciamo soltanto alcuni testi che sono stati messi per iscritto in età molto più tarda rispetto alla loro origine. Essi sono documenti preziosi di cerimonie e riti più antichi e s'inquadrano in una concezione pragmatica, utilitaristica e formalistica della religione. Essi si dividono in Carmen Saliare, Carmen Arvale e Carmen Lustrale.

Si trattava di canti liturgici tradizionali degli Arvali (Fratres Arvales), un antico collegio sacerdotale romano oppure dei sacerdoti Salii (conosciuti anche come i "sacerdoti saltellanti"). I riti erano imperniati attorno alle figure degli dèi Cerere (Arvales) Marte e Quirino (Salii). Consistevano in alcune processioni durante le quali i sacerdoti, eseguivano le loro danze sacre e cantavano i vari Carmina arvale o saliare. I Salii ad esempio, eseguivano il loro canto danzando e percuotendo i loro undici scudi sacri ripetendo:

«divum deo supllicante

quome tonas, Leucesie, prae tet tremonti [...]»

«innalzate suppliche al dio, signore degli dèi

quando tu tuoni, o Leucesio, davanti a te tremano [...]»

Risulta invece meglio conservato un canto arvale, databile al 218 a.C.:

«[...] enos Lases iuvate

neve lue rue Marmar [si]ns incurrere in pleores

Satur fu fere Mars limen sali sta berber.

[sem]unis alternei advocapit conctos

enos Marmor iuvato.

Triumpe trumpe triumpe triumpe triumpe.»

«Oh Lari aiutateci,

non permettere Marte, che la rovina ricada su molti,

Sii sazio, crudele Marte. Vai oltre la soglia. Rimani fermo lì.

Invocate tutti gli dèi del raccolto.

Aiutaci oh Marte.

Trionfo, trionfo, trionfo, trionfo e trionfo!»

Il carmen lustrale invece era un carme preletterario latino consistente in una preghiera rituale del culto privato rivolta al dio Marte, dove il pater familias rivolgeva alla divinità questa preghiera per ottenerne, in cambio, la protezione e la purificazione (lustratio) degli arva, i campi coltivati, dalle forze e dagli spiriti maligni. Sovente la recitazione del carmen era accompagnata dal sacrificio dei suovetaurilia, un rito a carattere apotropaico tipico delle popolazioni indoeuropee.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Carmina convivalia, Carmen Nelei, Carmen Priami, Carmina triumphalia e Neniae.

|

Nell'ambito della produzione pre-letteraria latina, svolgono un ruolo di fondamentale importanza, soprattutto per la successiva produzione teatrale, i fescennini versus, composizioni poetiche che venivano recitate in particolari momenti dell'anno legati all'attività contadina e che riproducevano alterchi fra due o più personaggi. Ricchi di insulti e contenuti osceni e volgari, i fescennini versus - come molte delle espressioni popolari arcaiche (ad esempio le, forse più famose, falloforie) - avevano una forte valenza apotropaica e si legavano indissolubilmente alla realtà rurale che caratterizzava l'età delle origini.

Carmina convivalia venivano poi chiamati quei canti, in versi saturni, che venivano intonati durante i banchetti di famiglie aristocratiche per celebrare le glorie degli antenati della gens[7] oppure i carmina triumphalia, che venivano improvvisati dai soldati, per inneggiare al trionfo del loro comandante vittorioso.[8] Il carmen Nelei (Carme di Néleo), composizione drammatica, era un'anonima opera letteraria latina di età arcaica, di cui restano pochi frammenti. Si trattava di un carmina convivalia, testo di argomento prevalentemente epico o leggendario che veniva recitato durante i banchetti presso le case delle più prestigiose famiglie romane, di cui abbiamo notizia, assieme al Carmen Priami. A differenza del Carmen Priami (che narrava della presa di Troia, collegandosi alle leggendarie origini di Roma), però, il Carmen Nelei non era composto di versi saturni, ma di senari giambici. Non è possibile stabilire con sicurezza quando l'opera fu scritta, probabilmente tra il III e il II secolo a.C., tuttavia essa testimonia l'esistenza di una materia epica a Roma anche nella fase preletteraria.

Prima dell'avvento di Cesare, si ricordano pochi poeti dal grande spicco, anche per la mancanza di testi. Il maggiore degno di nota è Lucrezio, che scrisse l'epos didascalico De rerum natura.

L'età d'oro della poesia latina avvenne durante il passaggio di Roma dalla Repubblica all'Impero, mediante Augusto, il quale istituì dei circoli di mecenati, dei salotti letterari insomma in cui gli intellettuali e i poeti potevano comporre opere varie che celebrassero la gloria di Roma, oppure quell'età di pace e tranquillità, e sviluppo culturale che l'imperatore aveva appena avviato. Fu così che fiorirono i poeti ritenuti i più famosi della storia della letteratura latina, imitati anche nei secoli a seguire dalla loro morte, come Publio Virgilio Marone, Gaio Valerio Catullo, Quinto Orazio Flacco, Sesto Properzio, Publio Ovidio Nasone, Albio Tibullo; lo stesso Cicerone fu poeta, anche se della sua produzione resta poco. In seguito a questi ci furono altri poeti dell'età imperiale, quali Marco Anneo Lucano, Aulo Persio Flacco, Seneca (che scrisse l'Apokolokyntosis una satira contro l'imperatore Claudio), Valerio Flacco, Silio Italico.

I generi letterari della metrica latina, come nella letteratura greca, si dividono in:

Nel 1905 lo studioso Fr. Leo dette analisi convincenti riguardo alla composizione del saturnio; secondo lui esso è composto da due "cola", divisi da dieresi, dinnanzi al quale, come alla fine del verso, sono ammessi iato e syllaba anceps. Il primo colon è normalmente un dimetro giambico catalettico, dunque ∪ — ∪ — ∪ — X, seguito da cesura pentemimere, il secondo un itifallico o reiziano, quindi — ∪ — ∪ — ∪. Le sostituzioni che si trovano sono quelle che s'incontrano regolarmente anche nella poesia greca, per esempio per il primo colon nei cantica giambici della tragedia, tranne che nel senario latino al fronte del trimetro greco, è qui abolita la distinzione tra sede pari e sede dispari; sono ammesse tesi bisillabe per il secondo membro come per il reiziano in Euripide e Aristofane. Il saturnio ha normalmente fine di parole anche dopo la seconda arsi di ciascuno dei due cola; in queste sedi è ammessa la syllaba anceps.

Sia queste osservanze sia queste libertà hanno analogie nel senario e nel settenario: la relazione del saturnio con i versi greci corrispondenti è dunque anche per questo rispetto, analoga a quella tra il senario e il trimetro, e rispettivamente tra il settenario e il tetrametro: la metrica latina arcaica più libera di quella greca rispetto a sillabe ancipiti, è altrettanto più severa nel regolare il rapporto di fine di parola e fine di piede. Il Leo spiega l'identità tra il recitativo saturnio romano e i metri lirici greci nominati, con l'ipotesi che sia le forme greche sia quelle italiche, risalissero indipendentemente a esemplari originari dell'indoeuropeo.

Questa ipotesi tuttavia ha suscitato dei dubbi, in quanto un metro indoeuropeo si conserverebbe solo in greco e in italiano, e difatti l'ipotesi appare datata a un contesto di tipico italocentrismo. Ricostruendo la poesia Vedica, quella più fedele all'indoeuropeo, avestica e eolica, esse sono caratterizzate da numero fisso di sillabe e libertà quantitativa della prima parte di ogni verso. Il saturnio non ha né l'uno né l'altra; inoltre quasi ognuna delle forme in cui si presenta ciascun colon del saturnio trova riscontro in poesia greca. Ora è inverosimile che uno stesso verso a distanza di secoli si sviluppi nello stesso modo in paesi e in lingue differenti; dunque indipendentemente dall'origine (dubbia) indoeuropea, il saturnio ha la libertà propria di sciogliere una lunga in due brevi.

Ha delle analogie con la poesia greca. Secondo Giorgio Pasquali il saturnio sarebbe la sintesi romana di cola derivati per via popolare in età antica, dalla poesia greca. I Romani presero i cola, non i singoli versi, perché ad esempio il Carmen Fratrum Arvalium mostra ancora l'uso di cola singoli accanto ai versi completi; non si opponga che i rapporti così stretti tra Roma e la Grecia in età antica appaiano poco probabili: si pensi infatti che proprio il carmen arvale ha un grecismo sacrale "triumpe", e che l'alfabeto romano sia di origine greca, se pure forse formatosi con mediazione etrusca. A Roma queste forme greche, ioniche, saranno venute proprio dall'area euboica, ionica, e cumana. Né si opponga che anche le iscrizioni di Corfinio (AQ) in dialetto peligno sembrano scritte in saturni: quelle iscrizioni appartengono all'età di Silla, dunque molto tarda rispetto all'epoca di Livio Andronico e Gneo Nevio, e le loro forme metriche derivano dal latino

Anche il saturnio, come il senario e il settenario tratti da Livio Andronico, deve essere stato regolato da una singola persona, ancorché il nome di questa sia ignoto, la quale ubbidì allo spirito della lingua latina, come secoli più tardi Andronico, trasformando modelli greci in quello stesso modo in cui egli mutò il trimetro in tetrametro per la tragedia.

|

|

Per la conoscenza della metrica classica, occorrono le conoscenze di base della trasformazione "storica" della lingua sia greca che latina attraverso i secoli, i fenomeni che riguardano gli esiti vocalici, le contrazioni, le vocale lunghe e brevi, i dittonghi, lo iato, le consonanti doppie, il fenomeno del rotacismo nel greco e nel latino, la caduta di consonanti arcaiche come lo jod e il digamma in greco, ecc...

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Dialetti greci antichi.

|

Sono frutto di vari incontri, che risalgono alla penetrazione indoeuropea nell'XI secolo a.C. in Grecia e nell'isola di Creta, dove in quest'ultima sono state ritrovate varie tavolette, categorizzate nel gruppo di Lineare A e B. Alla fase del proto-greco antico, si aggiunse una seconda, quando i Minoici e i Micenei avevano rapporti commerciali, e dunque anche linguistici. Dall'XI all'VIII secolo a.C. ci furono anche contatti con il mondo dei Fenici, e difatti i popoli della Grecia, che nel frattempo avevano assistito alla decadenza di queste due grandi civiltà, e l'invasione dei Dori, e degli Eoli che si stabilirono in Asia Minore insieme agli Ioni, che occuparono l'area del "Panionio" in Asia Minore (Mileto, Efeso ecc), e l'Attica, si avvalsero per la scrittura dell'alfabeto fenicio, solamente consonantico, e con delle semivocali.

Nel VI secolo a.C. erano già ben distinti dei gruppi dialettali in Grecia: lo ionico, il dorico e l'eolico, malgrado ci fossero alcuni dialetti del Nord-Ovest che presentavano numerose analogie con quelli del gruppo dorico e dell'arcadico-cipriota, che fu molto influente per la formazione dell'alfabeto greco antico. I dialetti impiegati dagli scrittori, dagli storiografi, tragediografi, oratori e lirici sono:

Queste regole sono state scritte in appendice da Bruno Gentili e Carmine Catenacci, basandosi sui componimenti poetici di Saffo e Alceo[10]:

Il lesbico perde molti dittonghi del greco comune (ει = η), nelle terminazioni dell'attico -εια femminile degli aggettivi in -υς (γλύκηα), negli aggettivi in -εις ed -εια (Κυπρογένηα):

Nelle contrazioni:

Gli iati interni conseguenti alla caduta del ϝ, subiscono vari trattamenti:

In Saffo è molto frequente la crasi, come il termine ώνηρ anziché ἀνήρ. Oltretutto nel dialetto eolico è frequentissima l'apocope delle preposizioni, fatto estraneo nel dialetto ionico attico, ad esempio ὄν da ἀνα; l'apocope si verifica soprattutto davanti a vocale. La consonante finale delle preposizioni tronche per apocope si assimila con la consonante seguente: ὄμναισαι da ὄνμναισαι.

Per il digamma:

Il digamma intervocalico si conserva, in Saffo e Alceo, nel pronome di III persona ϝέθεν, e nell'aggettivo possessivo di III persona ϝός: ϝοῖσι, poi davanti a ρ iniziale. Nelle indicazioni di tradizione riguardo a ciò, nei documenti, il β è un'indicazione della conservazione di ϝ

Per gli incontri consonantici:

Per quanto riguarda la formazione dei verbi, la desinenza originaria (III persona plu) in -ντι dei tempi primari passa in -νσι, poi il -σ cade e la vocale precedente si muta per compenso. Il raddoppiamento del perfetto in eolico non si omette, eccettuati alcuni casi, dove si ha un aumento temporale. Per la II persona singolare la desinenza primaria -αι si contrae in ῃ, per l'imperativo le desinenze sono uguali a quelle del greco comune. Per il futuro classico contratto del greco, nel lesbico non avviene la contrazione, nell'aoristo sigmatico si alterna il sigma unico al doppio sigma -σσ. Ci sono invece variazioni per l'aoristo III atematico, dove la vocale della desinenza è -α; la desinenza dell'infinito dei verbi tematici si allunga in -ην da -ειν.

Frequentissimi sono i verbi atematici in -μι, che provengono proprio da quest'area della Grecia.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Musica nell'antica Grecia e Accentazione del greco antico.

|

Accertato è che l'accento greco avesse un tono prettamente melodico e musicale[17], dunque in una parola come ἄνθρωπος la prima sillaba viene pronunciata su un tono più alto degli altri, per l'accento acuto, ma non necessariamente più forte. Già nel XIX secolo era stato ipotizzato che in una parola con accento recessivo il tono potrebbe essere caduto, non improvvisamente, ma gradualmente in una sequenza medio-alta, con l'elemento finale sempre breve[18]Già i grammatici greci che descrivono costantemente l'accento in termini musicali, usando le parole come ὀξύς (ossia "acuto"), per Dionigi di Alicarnasso la melodia del discorso è limitata a un intervallo di circa 1/5. Su ciò si è molto discusso, ma di solito si suppone che non intendesse che era sempre un quinto, ma che era la massima differenza normale tra le sillabe alte e basse; infatti è probabile che alla fine di una frase specialmente, la pausa fosse molto più piccola[19]

Dionigi descriveva anche come un accento circonflesso combini un tono alto e poi basso sulla stessa sillaba, mentre con accento acuto i toni alti e bassi sono in sillabe sparse. Un alto indizio del fatto che l'accento fosse melodico o tonale, è che nel periodo classico gli accenti delle parole sembrano non aver avuto alcun ruolo nei contatori politici, fu solo nel IV secolo d.C. che i greci iniziarono a trascrivere le poesie con l'accento.

Ecco un elenco dei piedi usati nella poesia latina e greca, divisi per durata.

Il greco, lingua dall'accento melodico, non intensivo, non possedeva un accento metrico nel senso moderno della parola, perciò la recitazione o il canto di testi poetici si fondava su principi diversi da quelli attuali: non c'era propriamente il ritmo com'è inteso oggi, ma l'esecuzione si basava sull'alternanza, oltre che di sillabe brevi e lunghe, di tempi forti, in battere, e tempi deboli, in levare. Non bisogna quindi equivocare il significato di ictus metrico, usato dai grammatici romani: parlare di ictus, che cadeva sul tempo forte del piede, equivaleva a indicare non l'esistenza di un accento intensivo, ma semplicemente che il tempo forte era il "tempo del battere".

La terminologia usata per nominare il tempo forte e il tempo debole si riferisce, proprio come i nostri "battere" e "levare", alla pratica di scandire la lettura del testo con il piede o con un dito: il tempo forte si chiamava tesi (θέσις significa appunto poggiamento, il battere del piede o del dito), mentre il tempo debole si chiamava arsi, (ἅρσις significa innalzamento, del piede o del dito).

I grammatici romani, tuttavia, ribattezzarono arsi il tempo forte, quando si innalza la voce, e tesi il tempo debole, quando la voce si abbassa: è questa la terminologia invalsa con il tempo.

Quando, in età tardo antica, sia il greco che il latino persero la distinzione fonologica tra vocali lunghe e brevi, la comprensione dei principi della metrica classica divenne sempre più difficile e sia il greco bizantino, che il latino medioevale, assieme alle lingue romanze, svilupparono una nuova metrica, basata sull'isosillabismo, sulle posizioni degli accenti (che erano divenuti intensivi) e sulla rima.

Sempre a causa di questi mutamenti linguistici, si elaborò in ambito scolastico un sistema di lettura dei metri antichi, il cui ritmo era più percepito tramite un accento intensivo, anche quando contrario alla pronuncia corretta della parola, nel tentativo di restituire almeno una vaga impressione dell'antico ritmo, ancora insegnato nelle scuole.

Così, per fare un esempio, l'incipit dell'Eneide, che letto normalmente sarebbe

"Árma virúmque cáno, Tróiae qui prímus ab óris"

diviene

"Árma virúmque canó, Troiaé qui prímus ab óris" .

Tale sistema può essere utile per far percepire la diversità di lettura della poesia da quello della prosa nella letteratura antica, purché si tenga ben presente che mai gli antichi greci o latini lessero la loro poesia in questo modo. La percezione del sottile contrappunto che lega il decorso tonale del testo poetico e la successione ritmica delle durate sillabiche è per noi irrimediabilmente perduta.

Ogni schema metrico prende il nome dalla struttura di base, che si ripete in maniera uniforme in tutto lo schema, chiamata "piede" dagli antichi metricologi. Il termine prende origine dal fatto che nell'esecuzione dei brani poetici recitati o contati, almeno in certe situazioni il ritmo doveva essere messo in evidenza, dal fatto che l'esecuzione batteva il piede nella sillaba iniziale di ogni cellula ritmica, corrispondente a quello che non chiameremo "tempo forte". Tutta la terminologia utilizzata dagli antichi greci e latini, talvolta tuttora in uso, sembra confermare questa pratica: che noi parliamo di tempo di battere in contrapposizione al tempo da levare, i greci usavano i termini, poi passati alle nostre lingue del θέσις (collocamento), e αρσις (sollevamento), i romani invece parlavano di ictus (colpo).

Essere in grado di stabilire la durata della serie di sillabe consecutive che costituiscono un verso permetterà di stabilire il suo schema metrico e di giungere a una sua corretta recitazione ritmica. Bisognerà per primo predisporre il testo in vista di una corretta suddivisione in sillabe dell'intero verso. Si tenga presente che nella recitazione di un verso, esattamente come accade nel normale parlato, tra una parola e quella successiva si fa sentire una pausa, solo se essa è imposta dalla segmentazione del periodare, o da un particolare effetto espressivo suggerito dal tema descritto o trattato (esempio dell'epos didascalico di Lucrezio).

In ogni caso in vista di una corretta scansione prosodica, il verso dovrà essere preventivamente compattato e trattato come un'unica parola, eliminando gli spazi separatori e i segni di interpunzione della tipica lettura grammaticale. Si deve tener presente che sia il latino che il greco prevedono l'uso di consonanti doppie che dovranno essere sostituite con delle semplici, di cui esse risultano formare consonante doppia:

Greco

Latino

Successivamente si opera la divisione in sillabe delle parole nella strofe, tenendo presente delle regole:

Le sillabe presentano valore lungo o breve, nello schema simbolico dei segni — ∪, dove — significa lungo e ∪ breve, seguendo queste regole:

«Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas»

«Aē-ne-a-dūm-ge-ne-trīc-sho-mi-nūm-di-vūm-que-vo-lūp-tās»

Le sillabe aperte, cioè quelle che terminano in vocale, hanno la durata o la quantità della vocale stessa. Per determinare il valore delle sillabe aperte, potremo seguire due diversi criteri, eventualmente utilizzandoli entrambi i casi in cui uno solo dei due non permettesse di determinare la quantità di tutte le sillabe:

Come si può vedere, avviene la sinizesi tra -ου e Ά di Άπόλλων, il valore è breve, benché ci sia dittongo, gli accenti grammaticali non hanno valore in metrica.

ἑ-ς πε˘δι˘ο-ν προ˘χέ˘ο-ντο˘ Σκα˘μά-νδι˘ο˘ν• αὑ-τά˘ρ ὑ˘πό- χθὡ-ν

Nell'esempio di un componimento di Teognide (scrisse in distici): Οὑ-δέ˘ν ἑ˘ν ἁ-νθρώ-ποι-σι˘ πα˘τρό-ς κάι- μη-τρό˘ς ἄ˘μει-νο-ν

Scomparsa a fine di parola di una vocale breve (α, ε, ι, ο, υ / a, e, i, o, u), davanti all'inizio di una seconda parola. Se una parola si conclude con sillaba in vocale breve dinanzi a una sillaba "aperta" in vocale breve, si elide solo l'ultima vocale, mentre quella che precede non subisce cambiamenti.

Sono edibili:

Non si elidono:

A volte anche i dittonghi -αι e -οι subiscono elisione: il primo nelle terminazioni verbali medie e passive, nella lirica lesbica, in Pindaro e nella commedia, e poi nelle terminazioni degli infiniti attivi in Saffo e Alceo.

L'elisione della particella μοι nell'elegia e nel giambo del dialetto ionico viene interpretata anche come sinalefe o crasi: μαι εγώ > *-μ'εγώ

Termine che ha per significato "sospensione - privazione", ossia riguarda dei cola incompleti, privi cioè di una o più sillabe finali.

Se la catalessi non c'è, allora un tetrametro ad esempio, può essere definito "acataletto".

A causa della sua lunghezza, l'esametro necessita di una o due pause al suo interno, che possono assumere la forma di una dieresi o di una cesura. In generale, le pause più comuni sono la pentemimera e quella dopo il terzo trocheo; la tritemimera compare solo se nel verso è presente un'altra cesura, di solito un'eftemimera; anche la dieresi bucolica spesso appare in combinazione con un'altra pausa.

Dato che è il verso più lungo della metrica, si faranno degli esempi con l'esametro dattilico:

La distribuzione di queste pause varia in maniera considerevole a seconda degli esempi considerati. In Omero, la pentemimera è altrettanto frequente di quella dopo il terzo trocheo, ma la sua frequenza diminuisce nella poesia alessandrina e diviene ancora più rara nei poeti tardoantichi, che usano anche molto raramente la dieresi bucolica. Nell'esametro latino, al contrario, la cesura dopo il terzo trocheo è piuttosto rara, mentre non è infrequente l'eftemimera da sola, ed è ricercata la combinazione pentemimera-eftemimera; la dieresi bucolica è sempre preceduta da un'altra cesura.

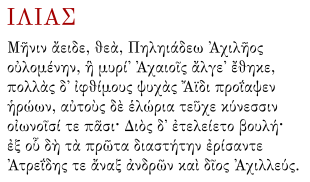

Μῆνιν ἄειδε θεά, || Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος (Iliade, I, 1) (pentemimera)

Ἄνδρα μόι ἔννεπε, Μοῦσα || πολύτροπον || ὃς μάλα πολλά (Odissea, I, 1) (cesura dopo il terzo trocheo e dieresi bucolica)

Διογενὲς || Λαερτιάδη || πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ (Iliade II 173) (tritemimera e pentemimera)

Arma virumque cano || Troiae qui primus ab oris (Eneide I 1) (pentemimera)

Obruit Auster aqua involvens || navemque virosque (Eneide VI 336) (eftemimera)

Quidve dolens || regina deum || tot volvere casus (Eneide I 9) (tritemimera ed eftemimera)

Dic mihi, Damoeta, || cuium pecus? || An Moeliboei? (Bucoliche, III, 1) (pentemimera e dieresi bucolica)

La poesia greca si fonda su una ritmica non accentuativa, ma legata all'alternanza di sillabe brevi e lunghe:

La sillabazione greca poetica, distinta da quella in prosa, corrisponde in genere a quella latina, con queste precisazioni:

In prosa la sillabazione greca lascia in genere uniti, come in italiano, i gruppi consonantici che possono ricorrere all'inizio di parola (πά-σχω), ma ai fini del computo metrico, un gruppo di due o più consonanti si divide, lasciando la prima a chiudere la vocale precedente (πάσ-χω), con l'eccezione che segue:

Presenza del digamma ϝ

Dopo l'adozione, da parte degli ateniesi dell'alfabeto di modello ionico, modello divenuto in seguito, a causa della potenza militare, finanziaria ed intellettuale della città, quello di tutta la Grecia, il digamma cadde più o meno rapidamente in disuso (a seconda delle regioni; il II secolo a.C. costituisce una data incerta ma probabile): nella versione ionica (e quindi in quella attica), il fonema /w/ non veniva più espresso, e un segno per esprimerlo diventò completamente inutile. In questo modo non si trova più traccia del digamma nell'alfabeto attuale, già a partire dall'alfabeto classico della koinè ateniese.

La scomparsa del digamma lascia diverse conseguenze:[21]

Allungamenti metrici: le leggi di Schulze

Si chiama ictus (colpo, battito) l'appoggio ritmico in una battuta di tempo, esso corrisponde nella terminologia latina medievale e moderna all'arsi, cioè alla sillaba in tempo forte, che indica un'elevazione, mentre si chiama tesi (posizione) la sillaba in tempo debole anche se per noi corrispondono di fatto, rispettivamente al battere e al levare musicale, l'esatto contrario rispetto ai nomi greci usati. Nella scansione metrica occorre considerare:

Emistichio (dal greco ἡμι- = «mezzo» e στίχος = «verso») Ciascuna delle due parti in cui un verso può essere diviso dalla cesura. Per estensione il termine può indicare anche un verso incompleto.

Piede Unità di misura del verso grecolatino, costituita dall'aggregazione di determinate quantità sillabiche. Sono piedi, ad es., il dattilo (formato da una lunga e due brevi), il giambo (una breve e una lunga), l'anapesto (due brevi e una lunga).

Secondo la tradizione antica lo studio della metrica si divide in tre branche:

Si riportano qui di seguito le definizioni delle entità metriche, dalla più semplice alla più complessa: i collegamenti rimandano a una trattazione più approfondita dei singoli concetti.

Talvolta cola e versi possono essere allungati o abbreviati rispetto al loro schema di base. Si definisce allora:

In genere, sono possibili due schemi di classificazione dei versi: uno secondo lo schema metrico, un altro secondo il genere letterario in uso.

La classificazione secondo lo schema metrico è la seguente.

In tale classificazione, la metrica eolica può essere divisa tra i dattili e i coriambi o essere trattata con i versi misti. Il rapporto tempo forte e tempo debole è stato teorizzato dal sofista Damone nel V secolo a.C.[22]

Secondo il metricologo Efestione i 9 metri primari riconosciuti sono:

Con questi metra primari si realizzano le varie combinazioni di versi recitati, recitativi e cantati, le parti del coro suddivise per cola ritmici e metrici, i trochei e giambi possono avere il fenomeno della catalessi, dell'acefalia, ecc. e degli speciali versi a scelta libera del poeta, tanto che gli studiosi di metrica, alcuni versi specifici, li chiamano anacreontici, alcaici, saffici, gliconei, ferecratei, cirenaici, epitriti giambico-trocaici, encomiologici, recitativi, prosodiaci, lecizi, reiziani, stesicorei, pindarici, alcmanii, ipponattei, ecc.

Classificazione per genere:

La metrica si occupa della composizione dei vari tipi di METRI, che caratterizzavano nella letteratura greca i diversi tipi di componimenti, più o meno “nobili”. I più frequenti sono:

Le strofe saffiche e alcaiche sono usate spesso, appunto, da Saffo e Alceo nelle Odi ed Inni, a volte usano anche altri metri, come dimetri, tetrametri. Le strofe saffiche a volte sono usate anche da Anacreonte.

Per quanto riguarda gli altri metri, sono tipologie molteplici, usate negli Epodi e negli Inni, Epinici, del gruppo STROFE-ANTISTROFE-EPODO, delle opere di Pindaro, Bacchilide, Simonide, Ibico, ecc.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Esametro dattilico.

|

È l’insieme di 6 piedi dattilici (DATTILO: - U U). Tutti i piedi prevedono la sostituzione di 2 brevi con 1 lunga tranne il 5° piede, che è fisso. Il 6° piede è tronco di una sillaba. La sillaba finale è “indifferens”, ovvero breve o lunga, in quanto non fa differenza, dato che dopo c’è la fine del verso e quindi una pausa inevitabile di lettura:

A livello di lettura sono necessarie delle pause (dette CESURE) che possono essere di due tipi:

SCHEMA: -U U, - U U, - U U, - U U, - U U, - U

ALCMANIO

Il piede è tetrametro dattilico. In genere si usa in composizione con altri versi, è così chiamato perché fu introdotto dal poeta Alcmane di Sardi.

SCHEMA: -U U, - U U, - U U, - U U

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Distico elegiaco.

|

DISTICO ELEGIACO

È un distico, cioè l’insieme di esametro + pentametro dattilico. Il secondo verso, cioè il pentametro, ha 2 “arsi” (cioè sillabe accentate) consecutive al centro del verso e la cesura coincide sempre con metà del verso:

SCHEMA:

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Giambo.

|

SENARIO GIAMBICO (in greco si chiama TRIMETRO GIAMBICO, il termine primario è per la metrica latina)

È l’insieme di 6 piedi giambici (oppure 3 “metra” giambici: 1 metron = 2 piedi; GIAMBO: U- ). Le cesure sono le stesse dell’esametro.

SCHEMA: U-, U-, U-, U-, U-, U-

TRIMETRO GIAMBICO CATALETTICO: come il trimetro giambico puro, ma manca della sillaba finale

SCHEMA: U-, U-, U-, U-, U-, U

TRIMETRO GIAMBICO IPPONATTEO (O SCAZONTE, O COLIAMBO)

dal latino = zoppicante, dal greco = zoppo

Usato soprattutto da Catullo, in greco da Ipponatte.

Come il trimetro giambico puro, ma il “metron” finale è “invertito” (quindi è un trocheo anziché un giambo), sicché si trovano due accenti consecutivi

SCHEMA: U-, U-, U-, U-, U-, -U

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Tetrametro trocaico.

|

TETRAMETRO TROCAICO ACATALETTO:

Formato da 4 “metra” trocaici, quindi da 8 piedi trocaici (trocheo: - U)

SCHEMA: - U, - U, - U, - U, - U, - U, - U, - U

TETRAMETRO TROCAICO CATALETTICO:

Come il tetrametro trocaico puro, ma manca della sillaba finale (quindi finisce con la sillaba accentata)

SCHEMA: - U, - U, - U, - U, - U, - U, - U, -

SETTENARIO TROCAICO

Usato soprattutto nel teatro (parti cantate della tragedia, raramente nei cantica).

Formato da due tetrapodie trocaiche, la seconda delle quali catalettica

SCHEMA: - U, - U, - U, - U, - U, - U, - U, - U / - U, - U, - U, - U, - U, - U, - U, -

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Strofe alcaica ed Endecasillabo alcaico.

|

STROFE ALCAICA

“Strofe” perché è un insieme di 4 versi che si ripetono poi in quell’ordine; “alcaica” perché utilizzata soprattutto da Alceo. Usato soprattutto da Orazio.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Strofe saffica ed Endecasillabo saffico.

|

STROFE SAFFICA (“MINORE”)

“Strofe” perché è un insieme di 4 versi che si ripetono poi in quell’ordine; “saffica” perché utilizzata soprattutto da Saffo (ma anche da Alceo) Usato soprattutto da Orazio.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Adonio.

|

FALECIO (O FALECEO)

Dal poeta alessandrino Falèco, fu portato a Roma dai poeti preneoterici. Formato da una base libera + 1 dattilo + 3 trochei

SCHEMA: XX, - U U, - U – U – U

GLICONEO

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Gliconeo.

|

Dal poeta greco Glicòne, non altrimenti noto

SCHEMA: - - , - U U, - U U (spondeo + 2 dattili)

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Ferecrateo.

|

FERECRATEO

Dal poeta greco Ferecrate (V sec. a.C.) è un gliconeo catalettico.

SCHEMA: - - , - U U, - U (ovvero: spondeo + dattilo + trocheo)

ASCLEPIADEO

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Asclepiadeo.

|

I versi e le strofe asclepiadee prendono il nome dal poeta Asclepiade di Samo, anche se l'inventore di questi versi non è certificato, perché sia l'asclepiadeo maggiore che minore sono già noti dai lirici di Lesbo Saffo e Alceo, forse Asclepiade compose carmi oggi perduti in questo verso, e dunque la tradizione ne attribuì la paternità, come sostiene Orazio nella sua Ars poetica.

X X, - U U-, - U U-, - U U-, - U U-, X X

A metà della seconda dipodia c'è una pausa frequente, ma non obbligatoria in greco, al contrario in Orazio, che dà pure la forma costante di spondeo al primo piede. Lo schema metrico: ∪′∪ — ∪∪ — — ∪∪ — ∪ —

Probabilmente l'asclepiadeo minore è da considerare in Orazio come un'esapodia logaedica con lo spondeo irrazionale nel primo piede, due dattili di tre tempi nella seconda e quarta sede, una lunga di 3 tempi nella terza sede e nella pausa verso la fine.

X X, - U U-, - U U-, - U U-, X X

Resterebbe dunque un sistema distico asclepiadeo, dove si alternano un gliconeo II (identico all'asclepiadeo minore con in meno l'antispasto di mezzo) con un asclepiadeo minore, e poi 2 strofe, una composta di 3 asclepiadei minori chiusi da un gliconeo II e un'altra risultante da due asclepiadei minori, seguiti da un ferecrateo II (uguale al gliconeo II con in meno l'ultima sillaba) e da un gliconeo II.

Un esempio in greco di Asclepiadeo maggiore, dal fr. 140 Lobel-Page di Saffo: Morte di Adone:

Κατθνᾴσκει, Κυθέρη', ἄβρος Ἄδωνις• τί κε θεῖμεν;

καττύπθεσθε, κόραι, καί κατερείκεσθε κίθονας.

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Lingua omerica.

|

L'esametro dattilico è il verso più utilizzato nella poesia antica, sia greca che latina. Basti tener presente che questo è il verso caratteristico dei poemi epici di Omero, Esiodo, Apollonio Rodio, Quinto Ennio, Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Marco Anneo Lucano, ecc., e dell'elegia di Tirteo, Archiloco, Mimnermo, Solone, Senofane, Catullo, Properzio, Tibullo, Ovidio, dove si alternano una coppia un esametro pieno e un pentametro dattilico, per formare il distico. Nell'ambito della letteratura latina l'esametro fu usato, a differenza del greco, anche per la satira, come nelle opere di Lucilio, Orazio, Persio e Giovenale.

Il termine esametro, da ἔξ (numero 6) + μέτρον (misura, piede) dattilico, suggerisce una sequenza di sei dattili. In realtà l'esametro dattilico è costituito da 5 dattili, e da un piede finale costituito da due sillabe, la prima delle quali è sempre lunga, mentre la seconda può essere indifferentemente lunga o breve. L'ultimo piede dunque non è un dattilo — ∪ ∪, ma può essere uno spondeo — — oppure un trocheo — ∪.

Si può anche dire che l'esametro dattilico di per sé, è catalettico; vale la pena ricordare che in tutti i tipi di verso la quantità dell'ultima sillaba è indifferentemente lunga o breve, visto che la durata dell'ultima sillaba non può avere sul ritmo del verso che ormai si è già concluso. Si nota che i primi 5 piedi dello schema non sono rappresentati rigorosamente da semplici dattili — ∪ ∪, come suggerisce l'aggettivo "dattilico"; ciascuno dei 5 piedi infatti può essere costituito indifferentemente da un dattilo o da uno spondeo, a seconda della lunghezza della vocale della sillaba. Ciò significa che il numero totale delle sillabe di un esametro può variare da un minimo di 12, quando in tutte le sedi è presente solo lo spondeo (qui l'esametro è definito "olospondaico"), a un massimo di 17 sillabe, quando in tutte le sedi è presente un dattilo, e in tal caso l'esametro è detto "olodattilico".

Lo spondeo in 5ª sede è piuttosto raro, in tal caso l'esametro è detto "spondaico"; le possibili successioni di lunghe e brevi, nelle varie combinazioni di dattili-spondei, sono 32 (), se poi si vuol tenere conto anche dell'ultima sillaba lunga o breve, le possibili successioni saranno addirittura 64 (). Queste caratteristiche fanno sì che l'esametro dattilico sia il verso più impegnativo da analizzare, benché apparentemente sembri uno dei più semplici della metrica poetica. Esclusi i casi di esametro olospondaico e olodattilico, in cui l'assegnazione del valore di lunga o breve è obbligato in tutte le sillabe, in tutti gli altri casi sarà necessario stabilire correttamente in base ad analisi prosodica il valore delle singole sillabe, ad eccezione della prima e della penultima, che sono comunque lunghe.

Se per esempio un esametro risulta composto da 13 sillabe si può dedurre che è costituito da un dattilo e da 5 spondei, ma solo l'analisi prosodica permetterà di stabilire con certezza quali siano le due sillabe brevi consecutive, che costituiscono il dattilo: in teoria potrebbero essere tutte, escluse appunto la prima e la penultima.

L'esametro dattilico non prevede cesure strutturali, cioè pause obbligate in sedi fisse, a differenza di quanto accade nel pentametro, il ritmo di questo verso è infatti il risultato della successione ininterrotta delle sillabe lunghe e brevi, di cui è composto. Si deve tuttavia tener presente che una recitazione espressiva, come doveva essere quella dei rapsodi e dei poeti antichi, certamente non poteva ridursi alla meccanica emissione di sillabe ritmicamente scandite come il battere un metronomo. Basti pensare all'esecuzione di un brano musicale condotta sul ritmo meccanico di un metronomo, sarebbe probabilmente la peggiore interpretazione possibile del volere dell'autore, e di sicuro poco espressiva. La struttura del periodo e la necessità di conferire naturalezza alla recitazione dovevano suggerire l'opportunità di far sentire, in molti casi, delle brevi pause tra la fine di una parola e l'inizio della parola successiva.

Tali pause non dovevano essere vistose al punto da interrompere l'unità ritmica del verso, e corrisponderebbero in un certo qualmodo alle pause ritmiche del pentagramma moderno, anche se non si sa ancora il valore, come oggi lo si ha per una minima, una semiminima o una semibreve. Nella tradizione dei metricologi sono state individuate 5 posizioni preferenziali in cui tali pause sarebbero statisticamente più probabili, e sulla base di tali posizioni sono stati assegnati dei nomi a quelle che, comunemente sono dette "cesure", di cui la più nota è quella che taglia il verso perfettamente in due, la pentemimere.

Per la recitazione dell'esametro, i rapsodi antichi non si domandavano in quale posizione collocare la cesura, se si trattasse di tritemimera o eptemimera, ma cercavano probabilmente di conferire espressività e naturalezza alla recitazione, anche facendo sentire delle piccole pause all'interno del verso, nei punti più indicati dalla struttura del periodo, e dai nessi semantici e sintattici tra le singole parole.

Per ponte o zeugma (da non confondersi coll'omonima figura retorica) si intende un punto del verso in cui si evita di far terminare le parole. Nell'esametro, si possono riscontrare questi ponti:

Ecco degli esempi di scansione metrica in esametro dattilico dalle opere di Omero ed Esiodo. Per le particolarità e le sfumature di cui si è detto circa i dattili e gli spondei, ulteriori approfondimenti verranno nella descrizione della lingua omerica.

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω- Ἀχιλῆος

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

Ἀρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ Ἑλικῶνος

Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ᾽ἀείδειν

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Lingua omerica.

|

Vedi i fenomeni grammaticali di esito vocalico, arcaismo delle desinenze, metatesi, elisione, ecce, che riguardano la lingua omerica.

Il paragrafo espone i principali fenomeni metrici che si verificano nei poemi omerici.

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ (lo iota di μοι è breve quando dovrebbe essere lungo). In fine di parola il fenomeno è comune nei bicipitia dei versi nell'epica (da cui il nome correptio epica), e nell'elegia arcaica, ma compare anche nei testi in esametro dell'elegia tarda, limitato qui però a ritmi con doppia breve, sia in dattili anapesti.

Sono interessati dal fenomeno gli anapesti non lirici del dramma attico (Euripide, Medea, v. 1085), e il tetrametro anapestico catalettico della commedia (Aristofane, Nuvole, v. 321), cola enopliaci, sia essa in docmi, coriambi, eolo-coriambi, ionici[24]. Al di fuori dell'epica, abbreviamenti in iato avvengono anche nella commedia aristofanea.

L'allungamento di vocale avviene quando delle parole contengono la successione di tre o più vocali brevi:

L'allungamento si verifica anche in altri casi in cui parole di forma non problematica, sillabe brevi occupano il posto di una lunga:

In epoca antica questi versi erano stati catalogati come "stikoi akèfaloi" (ossia versi senza testa)[25], ossia con inizio incompleto ∪ —; successivamente gli studiosi moderni, come Bruno Gentili, accettarono questo fatto, ipotizzando un'originalità poetica di Omero; si pensò all'uso in epica di esametri con la coda più breve (μύουροι, dalla coda di topo), ossia esametri in ultimo metron di forma ∪ X (la X sta ad indicare l'uso sia di breve che di lunga, senza dattilo), sulla base del verso Iliade, XII, 208. Simili esametri cominciarono ad essere usati frequentemente dal I secolo d.C., in maniera simmetrica, come se i poeti volessero usare un gioco metrico, come nella Tragodopodagra di Luciano di Samosata, o tetrametri dattilici usati dallo gnostico Valentino (III secolo d.C.) per i Salmi, o paremiaci con la caratteristica ∪∪ — ∪∪ — ∪∪ ∪ —

Il verso epico per eccellenza è l'esametro dattilico, usato in Grecia da Omero ed Esiodo nell'VIII secolo a.C., poi da Apollonio Rodio nel III secolo a.C. e infine da Quinto Smirneo e Nonno di Panopoli tra il IV e il VI sec. d.C., per citare i principali. Come forma elettiva delle composizioni epiche, siano guerresche o didattiche, nella poesia latina viene adottato da Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Valerio Flacco, Lucano, ecc.

L'esametro dattilico consta di una successione di sei misure (metra, al singolare metron), ciascuna costituita di 4 tempi:

I primi 2 tempi di ciascuna misura sono sempre rappresentati da un'unica sillaba, detta lunga e rappresentata dal trattino —

Nella sesta misura gli ultimi due tempi sono sempre rappresentati da una sola sillaba, che può essere lunga (—) o breve (∪); questo si descrive dicendo che l'ultimo elemento di ciascun verso è indifferente. Spesso si adotta il simbolo ∪. Nella performance del recitatore o del cantore comunque questa sillaba è concepita come lunga

A3: 1-oo, 2-oo, 3-oo, 4-oo, 5oo, 6-∪ ||

Nelle prime 5 misure gli ultimi due tempi possono essere rappresentati tanto da due sillabe brevi, ciascuna rappresentata con ∪

Quanto da una sillaba lunga, per indicare queste diverse possibilità si usa il simbolo ∪∪ (in latino biceps). Una prima e imperfetta descrizione del verso dell'esametro dattilico può essere questa:

A: -UU, -UU, -UU, -UU, -UU, -U || (nella maggior parte dei casi, la forma della penultima misura viene -UU)

Non basta però una successione di sillabe lunghe e brevi a fare un verso; un verso è dato non soltanto dall'osservanza della quantità lunga o breve delle sillabe, ma anche dall'osservanza di certe pause, coincidenti con fine di parola, e allo stesso tempo dall'evitare che la fine di parola cada in certe posizioni, soprattutto al centro del verso. Le pause, che possono essere cesure o dieresi, sono indicare con il segno |. Le posizioni dove si evita la fine di parola, sono denominate dai moderni "ponti". La descrizione completa delle cesure e dei ponti secondo il Rossi:[26]

Spiegando:

Il verso strutturato nel modo illustrato di sopra, è uno strumento che consente:

Non è necessario insistere sull'utilità del verso allo scopo di memorizzare e recitare. Invece è da sottolineare che tanto la tecnica di versificazione, quanto il discorso a espressioni di uso frequente (le formule), sono risorse fondamentali innanzitutto per comporre testi senza fare ricorso alla scrittura, da qui la tecnica dell'oralità. Nell'esecuzione ad alta voce l'apparente isocronismo di ciascun verso (24 tempi) risulta svariato in tre fattori:

Si considerino solo le opzioni A e B in relazione allo schema di sopra; il fatto che isocronismo (uguale numero di tempi) non significhi necessariamente isosillabismo (uguale numero di sillabe) combinato con le pause, permette di considerare il verso omerico quasi come una strofe in miniatura.

Esaminando i primi versi del I libro dell'Iliade (verso con pause metriche, scansione sottostante di sillabe lunghe e brevi e somma de dei tempi per ciascuna sezione):

— UU — U | U — | — — UU — | UU — U ||

— UU — | — — U | U — — | — UU — Ū ||

— — — | — — — | — — | UU — UU — Ū ||

— — — | — — U | U — UU | — UU — Ū ||

— — — UU | — U | U — | UU — UU — Ū ||

— — — | — — U | U — — — | UU — Ū ||

— UU — U | U — | — — | — — UU — Ū ||

La formula omerica fa parte della fraseologia convenzionale, tipica dell'epica greca e latina, un corpus sistematico di frasi per i personaggi, oggetti, divinità, e funzioni differenti del racconto; e che un sistema altamente sviluppato come quello della poesia omerica presenti sia una notevole copertura, quanto al campo di applicazione della fraseologia, sia una notevole tendenza a evitare ripetizioni (per fattori economici, in pratica di facilitazione mnemonica senza dover cercare ogni volta nuove formule per il verso) nella creazione, nella conservazione e nello sviluppo delle frasi fisse, tradizionali o convenzionali note come formule.

Quanto alla dimensione dello stile formulare, ce n'è una più ampia, che include interi versi e anche passaggi intesi oppure, in senso lato, motivi e temi convenzionali; e una più stretta che riguarda singole parole[27]. La formula epica è un'espressione fissa, che viene utilizzata per comunicare una certa cosa, la qualità di un personaggio, un oggetto, un'azione, una situazione, inserita in una certa posizione del verso, o occupante tutto il verso in certi casi. Ciò comporta che:

Il sistema degli epiteti per definire Ettore non ha lo scopo immediati di comunicare qualità del personaggio pertinenti al contesti, si parla perciò tradizionalmente di epiteti "ornamentali". Comunque nell'Iliade l'epiteto φαίδιμος (glorioso) ricorre in questo caso cioè nominativo masc. sing. sempre e soltanto alla fine del verso e seguito da un nome di due sillabe - ha la forma metrica che coincide col 5º metro. Nel sistema degli epiteti può essere abbinato a un nome di tre sillabe, solo al caso vocativo e davanti a un nome che cominci con vocale, ciò permette il fenomeno dell'elisione della vocale in fine di parola in quanto breve nel vocativo; mentre al nominativo è compatibile con i nomi propri trisillabici solo l'epiteto bisillabico δῖος (divino), che combacia con φαίδιμος nella sfera semantica dell'individuo vivibile, luminoso, favorito dagli dei.

Non si deve pensare che queste espressioni convenzionali riguardino soltanto i personaggi e le loro qualità; si consideri infatti l'espressione ricorrente "nel cuore e nell'animo" che occupa un intero verso, presente in ambedue i poemi omerici (x in Iliade - 9x in Odissea): κατά φρένα καί κατά θυμόν U 4–UU 5–UU 6––||

L'hemìepes (significa mezzo verso, ossia l'esametro, come stabilirono i grammatici) corrisponde alla prima metà dell'esametro dattilico, fino alla cesura mediana, o "pentemimere", dopo il terzo trocheo. L'hemìepes è il colon costitutivo di alcuni versi greci, come il pentametro dattilico (usato per il componimento del distico elegiaco), il giambelego, l'elegiambo. Esso si distingue in:

|

Lo stesso argomento in dettaglio: Endecasillabo saffico, Endecasillabo alcaico e Verso eolico.

|

L'esametro è usato in forma rigida a passare da Omero agli epici ellenistici, specialmente con Nonno di Panopoli. In Omero le 32 forme (σχήματα) nella ripartizione dei piedi, in Nonno non se ne hanno più di 9 sfumature diverse. Si vennero così a creare, anche per la lirica, vari tipi di esametro dattilico, secondo la disposizione degli spondei rispetto ai dattili; tra i più noti ci sono:

Nell'esametro dattilico le cesure più comuni sono la pentemimere che taglia il verso in due hemiepes, la cesura trocaica e l'eftemimera, poi la dieresi bucolica, frequente nei poeti alessandrini come Teocrito per questo genere specifico, la cesura tritemimere, di solito accompagnata dall'eftemimere, o dalla dieresi.

Pentametro dattilico

Il pentametro viene comunemente chiamato il pentametro dattilico.

È una forma metrica della poesia greca e latina, il cui schema base può essere così rappresentato:

Di fatto il pentametro è un metro composto, essendo formato da due hemiepes, o tripodie dattiliche catalettiche. Il nome «pentametro» gli deriva dal fatto di essere la somma di due unità da 2 piedi e mezzo; poiché però è un metro dattilico, di ritmo discendente, il pentametro conta sei tesi o tempi forti.

Quintiliano, sull'ormai degli antichi lo vedeva composto da due dattili, uno spondeo, due anapesti

Le principali caratteristiche del pentametro sono:

Alcuni esempi di pentametro:

Il pentametro compare a volte nella poesia drammatica, o talvolta è stato impiegato in versi stichici, ma il suo utilizzo più importante rimane nel distico elegiaco, dove compare come secondo verso a seguito di un esametro.

L'uso del distico elegiaco è legato soprattutto a due generi letterari, strettamente legati tra loro che godettero di ininterrotta vitalità nel corso dell'epoca antica: l'elegia e l'epigramma.

Le più antiche elegie note risalgono al VII secolo a.C.: se in origine questo genere era legato al lamento funebre, nel corso del suo sviluppo si adattò a molteplici argomenti, dalla poesia erotica (da Mimnermo fino ai poeti latini, come Properzio e Tibullo), a quella politico sapienziale (Solone); da quella di esortazione guerresca (Tirteo), a quella di argomento mitologico ed erudito (gli Aitia di Callimaco).

I poeti latini accentuarono l'elemento soggettivo dell'elegia e usarono il distico anche nell'epigramma, sin dall'epoca di Ennio, godendo di un'ininterrotta vitalità sino all'età tardoantica.

La varietà di argomenti discorsivi si deve al fatto che il distico appare meno solenne dell'esametro e meno impetuoso, ritmicamente parlando, delle strofe liriche. Da questo punto di vista, la commistione di esametro e pentametro consentiva infatti ai poeti di smorzare il ritmo notoriamente solenne dell'esametro grazie alla cadenza tipica del pentametro, il cui secondo emistichio (= mezzo verso) era fisso (= dattilo + dattilo + sillaba finale accentata) e successivo a una cesura forte a conclusione del primo emistichio (= dattilo + dattilo + sillaba accentata; oppure: dattilo + spondeo + sillaba accentata; oppure spondeo + dattilo + sillaba accentata; oppure: spondeo + spondeo + sillaba accentata).

Inoltre due delle cinque sillabe accentate del pentametro, collocate perfettamente al centro e alla fine del verso, consentivano al poeta di caratterizzare il contenuto con la sapiente, ma naturale per lui, disposizione delle vocali.